何以为乡

我对于自己故乡之所在,是存在疑惑的。我的父亲来自广袤的淮北平原,母亲则是南方人,按照中国人传统的宗法观念来说,我既随父姓,我的故乡也必然指向五六百公里外的几座农村矮房中,纵使我并没有在那里长大;而对于我个人来说,我无疑对于脚下的江阴是抱有深沉的情感的,我在江南长大,江南也就是我肉体扎根的土壤。当我觉得,我的灵魂的根也应该在脚下的时候,我内心深藏的、我不知道答案的疑惑就会浮现——我的故乡,是不是就应该是此处呢?是不是应该是北方父亲的故土呢?矮房的不远处沉睡着我的曾祖父,我父系的先人们,那么这是不是也应该就是我的归宿?

年初我和父亲回了一趟老家,面对许多几乎未曾谋面的亲戚,还有重现在眼前的久远记忆中的场景,我竟然心生了一股不曾预料到的“归属”感。这感觉很微弱,但肯定存在,它就像我在长江边散步时听到的长江的呼吸一般,当我一心专注于向前走的时候,我是不会注意到这种呼吸的,但当我驻足停下时,我才感触到这种含蓄,但是澎湃的脉搏鼓动。只是我在这里感受到的不是长江的脉搏,是泥土的呼吸。我所处之地是农村,但即便都是农村,给我的感觉也和南方大不相同,这里的农村更有“农村”的样子,没有下雪的时候放眼尽是泥土的黄褐色,冬雪既临,那便是痛痛快快地下,不像南方那么忸怩,也就是在这里,我才亲眼看到了小学的时候一天到晚写的“一望无际的田野”和下雪之后“广阔的白毯子”。十几年来城市化的进程在这留下的踪迹并不多,几次来这看到的变化仅仅是几户人家的民房装修了,新建了一处垃圾回收站而已,发展速度是远不及数百公里外的那个小镇的。这里离市区并不遥远,但偏偏就完全保留着原来的样貌,以一种跳脱出时代的姿态恬静地存在于世。

登录后获取阅读权限

去登录

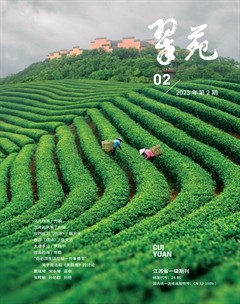

本文刊登于《翠苑》2023年2期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅