用化学的“眼睛”看颜色

颜色与光谱

首先,我们需要知道颜色究竟是什么。颜色是到达我们眼中的波长范围在400~800纳米之间的可见光,也就是电磁波。除此之外,电磁波还包括我们肉眼看不见的紫外线、红外线、X射线、微波等。

那么,不同颜色的可见光是如何产生的呢?这就要回到我们日常看到的颜色的源头——白光(这里的白光指的就是常见的日光、白色的灯光等)。

白光可以分解为各种颜色的光谱,就像我们雨后看到的彩虹。第一个将太阳光用三棱镜进行分解的是英国科学家牛顿。彩色光谱可以进一步分解为红绿蓝的三原色,而光的三原色也可以组合成其他各种颜色的光和白光。

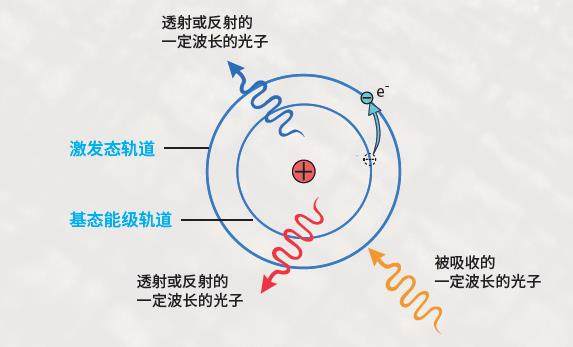

如果物质对白光的部分光谱进行吸收,剩下的其他波长的光会发生透射或反射,到达我们眼睛就呈现出了该物质的颜色。由此可知,物质呈现什么颜色,关键是它吸收了什么波长的光。那么,物质的不同吸光行为又有什么更深层次的原因呢?

去微观世界“看”颜色

想要破解物质的颜色奥秘,需要我们来到微观世界,用化学的“眼睛”去看物质内部的电子结构。一种物质在白光的照射下,基态能级轨道上的电子会吸收一定能量即波长的光子,从而跃迁到更高能量的激发态轨道,而其他波长的光子被透射或反射,这样就呈现出了一种互补色。

物质的具体微观结构和电子能级差异决定了吸收光谱,进而决定了其颜色。我们在化学实验室里见到的各种颜色的试剂、溶液,以及我们目所能及的有颜色的物品,也主要遵循这样的原理。

例如,植物为什么大都是绿色的呢?恰恰是因为进行光合作用的叶绿体上有许多色素分子可以作为捕光“天线”,其中占大多数的叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,无法吸收的绿光就反射到了我们眼睛中。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2023年7期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅