窑洞营造技艺中的科学智慧

窑洞是黄土高原特有的一种民居形式,是人类早期穴居发展演变的实物遗存,广泛分布于山西、陕西、甘肃等地。位于陕甘宁三省区交会处的甘肃省庆阳市,被中国民俗学会命名为“窑洞民居之乡”,庆阳窑洞营造技艺也被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。窑洞在不同自然环境、地貌特征和地方风土的影响下,形成了各种不同的样式。让我们一起看看窑洞中的科学吧!

诞生于黄土中的居所

黄土高原是世界上最大的黄土堆积区,也是世界上黄土覆盖面积最大的高原。当地居民用自己的智慧,向赖以生存的黄土内部探寻空间,创造了窑洞这一冬暖夏凉的建筑形式。

在20世纪,“陕甘革命根据地为党中央和各路长征红军提供了落脚点,为后来八路军主力奔赴抗日前线提供了出发点”,一排排窑洞见证了中国革命的发展与成熟,寄托着中国人民的希望和力量。

黄土具有良好的保温性,结构紧密、不易坍塌、适于挖凿。生土窑洞(有别于砖石材料做的窑洞)常依托自然生成的向阳黄土壁建造。因为向阳的黄土壁能保持干燥,而干燥的黄土硬度更高,能保障安全。黄土高原地区降雨偏少,对挖凿窑洞也十分有利。

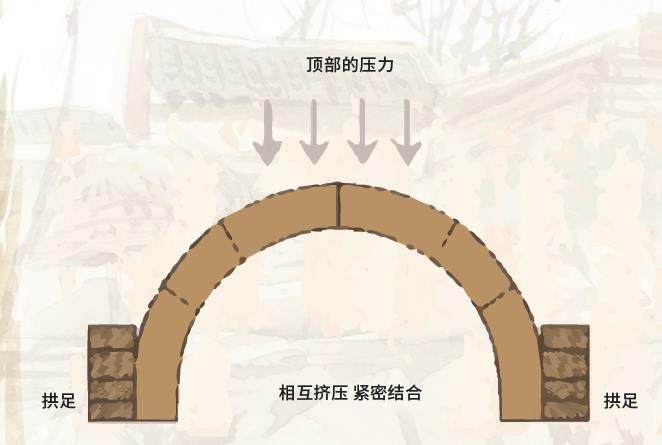

每一孔窑洞宽4~5米,高5~6米,深9~10米。这些洞穴最大的特征是顶部为类似抛物线的拱形,拱上面一般留有至少3米厚的黄土层,从而保障建筑不被雨水淋透。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2023年7期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅