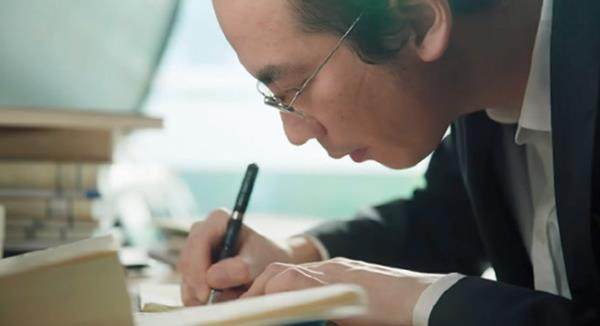

41岁的顾晓军是国家图书馆的一名管理员,每天需要不厌其烦地回答读者关于借书、办卡、喝水、上厕所等一系列问题。

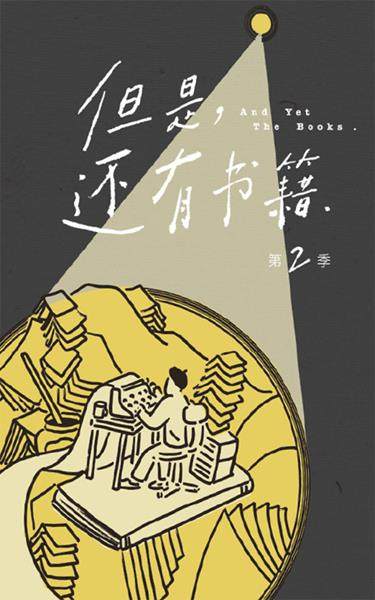

纪录片《但是还有书籍》第2季播出后,他的名字进入公众视野。纪录片里,顾晓军用法语朗读文学作品《最后一课》的片段时,突然流下了眼泪,面对镜头连道“对不起”。

一些标签也被贴到顾晓军的身上,例如“扫地僧”“苦行僧”。人们通常相信,这类执着于求索知识的人,在生活中多少会有些另类。

以下内容根据顾晓军的讲述整理。

选择理想,也不背弃现实

我上大学选的是历史系,主要因为我的高中班主任是历史老师。我对于历史上的很多说法有自己的想法,跟历史老师探讨的时候,他会给我分析,甚至去查教案以外的资料。我很感谢历史老师,是他的鼓励,让我意识到自己有这方面的兴趣。

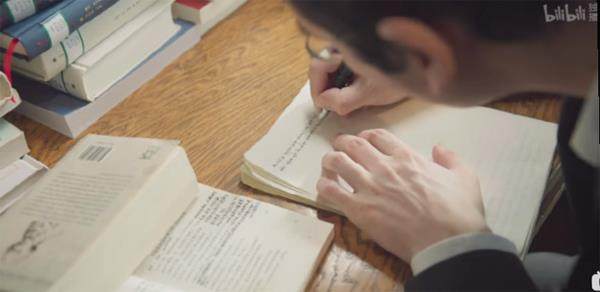

上大学时,我的研究方向是历史文献。这个领域对语言的要求高,除了要了解最新的学术动态,还要解读各类古代文献。

我不敢说自己已经完全掌握了多少门语言,但我确实从学生时代就开始尝试自学日语,后来又学了法语、古希腊语等。掌握更多的语言,能帮我近距离地触碰到历史上那些伟大的人物、经典的文学作品,体会到更强烈的心灵震撼。

我大学论文的主题是文艺复兴时期的历史。在准备论文时,我发现很多人文主义者都提到过一个人——西塞罗。西塞罗最核心的特质,是一种无限的斗争精神,或者说是一种好奇心。更重要的是,在理想和现实发生矛盾的时候,他往往会选择理想。而且,他不是简单地背弃现实,而是一种中和,一种更好的变通,最后达到自己的本意。

《最后一课》讲的是普法战争,法国失败了,德国把法属的一些地方吞并过去,逼迫当地人说德语。文中的小弗朗士,他那天差点就翘课了,但是经过上法语课这一系列的过程,他有了关于母语的意识。

作者都德没有直接点明法语要被奴役了,他从一个孩子的视角来讲述,而且这个孩子表现得似懂非懂。

很多人对法语、德语没有什么特别的概念,包括像“法语是世界上最美丽的语言”,很多人都在争论这句话到底对不对。这些其实没必要。