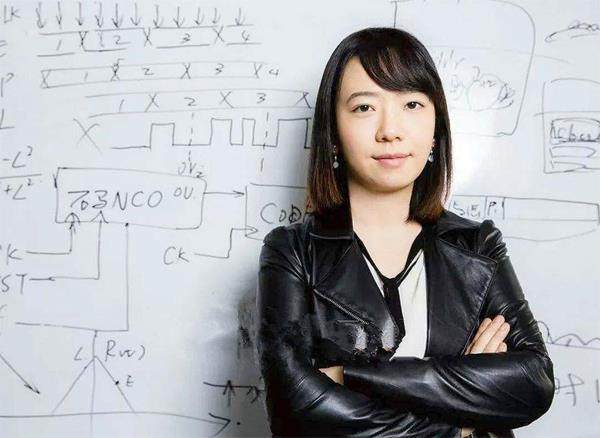

徐颖:仰望北斗,星空浪漫

你很容易看见徐颖身上“谦逊”的气质。

问她科学家式的思维是怎样的,她说自己算不上科学家,更偏向于工程师。如果追问下去,连工程师也不是了,又回到她习惯自许的“青年科研工作者”。

问她做了科普工作七八年,至今仍坚持在做,这与她专事的北斗系统有何关系。她说是为解决“不敢用(北斗)”的问题,仅此而已。

仅此而已吗?“对,仅此而已。”

问她如何4岁上小学、16岁考入大学、32岁成为中科院博导……徐颖浅浅笑着说,“没什么特殊,就是正常上学”“平平无奇的成绩好的学生”。

她似乎拒绝“特殊”,从不把自己放在异乎寻常的位置,也拒绝那些夸张的赞美。这是徐颖的风格,谨慎引申,不作升华。外界称她“北斗女神”,徐颖觉得“太过戏剧化”。

别叫女神

事情要从2016年说起。中科院举办的科普节目SELF讲坛邀请了徐颖。谁也没想到,一场不到20分钟的演讲,令徐颖迅速“出圈”。

作为大国重器的北斗系统,其建设过程在徐颖的讲述中情节起伏、惊心动魄。“通常卫星发射只有延迟,没有提前,但北斗实验星的发射必须提前。”幽默是她的拿手活儿,“雷电和恐怖片更配哦,那么雷电和什么不般配呢?不错,就是卫星发射。但北斗第9颗卫星的发射,就在一个雷雨天。”

原本远离日常的航天建设,在徐颖的讲述中趣味横生。一些晦涩的科学知识,也被她融入了故事。

视频“出圈”,名气即来。知名度在一定程度上影响了徐颖的工作与生活。让她明显表现出介意的,恐怕只有“北斗女神”的称呼了。徐颖愿意做科普,但对于随之而来的名声,她只想逃。

北斗,心之所系

在光环加持下,科普活动的邀约纷至沓来。她的演讲有长有短,一部分被录制下来,视频散见于网络论坛。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《读者·校园版》2023年6期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅