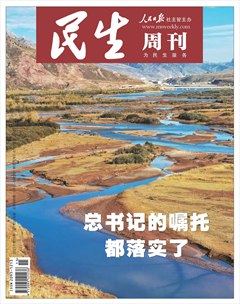

要牢固樹立绿水青山就是金山银山理念,切实保护好地球第三极生态。要把三江源保护作为青海生态文明建设的重中之重,承担好维护生态安全、保护三江源、保护“中华水塔”的重大使命。

青海是三江源头、“中华水塔”,长江、黄河、澜沧江川流不息,滋养了伟大民族的灿烂文明。

2016年8月22日,习近平总书记到青海格尔木市唐古拉山镇长江源村考察。第二天,在青海省生态环境监测中心,习近平总书记听取了青海生态文明建设总体情况和三江源地区生态保护及国家公园体制试点工作情况介绍,通过远程视频察看三江源实时监测情况。

通过实施三江源生态保护和建设一期工程,三江源各类草地产草量提高30%,土壤保持量增幅达32.5%,水资源量增加近80亿立方米。2015年底,作为全国首个试点,三江源拉开了国家公园体制改革的大幕。

2021年6月,习近平总书记再次到青海考察,强调保护好青海生态环境,是“国之大者”。2021年10月12日,我国正式设立三江源等第一批国家公园。

又到高原吐绿时。

青海的夏,美不胜收:沱沱河畔、青藏路旁,藏羚羊群在保护队员和来往车流的“注视礼”间“安心”迁徙,长江水滋养着生物种群不断繁衍壮大;牛头碑下、鄂陵湖边,举目一派水草丰美,“黄河源头千湖县”玛多的湖泊数已达5050个,创历史新高;杂多县昂赛乡澜沧江大峡谷,放下牧鞭的牧民们转型生态管护员,“邂逅”雪豹已道是寻常……

青海是三江源头、“中华水塔”,长江、黄河、澜沧江川流不息,滋养了伟大民族的灿烂文明。三江源生态保护,被赋予了“国之大者”的重要使命。

今年是三江源国家级自然保护区设立20周年。从三江源生态保护和建设一期、二期工程先后实施,有效遏制扭转了江河源头生态退化的严峻形势;到三江源国家级自然保护区从无到有地建设起一整套保护体系;再到作为我国首个国家公园试点的三江源国家公园首批顺利设园,完成了国家公园“一块牌子管到底”的历史性变革,实现了生态治理水平向更高层次迈进……廿载巨变,三江源见证了我国生态文明建设的辉煌历程,堪称一本美丽中国的“教科书”。

行走巡护在大江大河,三江源地区各族干部群众用辛勤汗水、改革勇气、创新智慧诠释出:江源风光美,比风光更美的是人。在多年持续努力下,据统计,从2016年到2020年,青海三江源地区向下游输送水量年均增加近百亿立方米。大江奔流、长河滔滔,象征着我们伟大民族生生不息、国运昌隆,是传唱在高原大地的恢弘史诗、时代交响。

2016年8月23日,在青海省生态环境监测中心,习近平总书记听取了全省生态文明建设总体情况和三江源地区生态保护及国家公园体制试点工作情况介绍,通过远程视频察看黄河源头鄂陵湖—扎陵湖、昂赛澜沧江大峡谷、昆仑山玉珠峰南坡、青藏铁路五道梁北大桥等点位实时监测情况,并分别同玛多县黄河源头鄂陵湖—扎陵湖、杂多县昂赛澜沧江大峡谷两个监测点位的基层干部、管护员进行视频交流。

2021年6月,习近平总书记再次到青海考察时强调,保护好青海生态环境,是“国之大者”。要牢固树立绿水青山就是金山银山理念,切实保护好地球第三极生态。要把三江源保护作为青海生态文明建设的重中之重,承担好维护生态安全、保护三江源、保护“中华水塔”的重大使命。

从曾经“守着源头没水喝”到铁腕治理,再到国家公园体制试点的数年探索,回头望,一些采访过的基层干部群众的身影浮现在我的脑海。他们和江水澎湃在一起,奔涌出人与自然美美与共、生生不息的新时代交响……

一

清晨第一缕阳光洒下,姜根迪如冰川的融水,淌出格拉丹东雪山,汇成了长江西源沱沱河。向东,与南北延伸的青藏线撞了个满怀。河与路的交点,拔地而起一座唐古拉山镇,那里是闹布桑周的故乡。

作为一名80后,闹布桑周是幸福的。多年前,家里的牦牛养到了150多头。望着那些牦牛,阿爸的眼神里满是欣慰。

然而,不知不觉间,反常的事发生了。闹布桑周上小学时,有一次去沱沱河对岸走亲戚,可一下水,最深的地方才淹到他肚脐,“阿爸阿妈也纳闷,说以前水可没这么浅。”又过了几年,靠岸边的河床,都露出来了。

水去哪儿了?长大后,跟着阿爸去转场的闹布桑周,这才发现问题的严重:“同一片‘夏窝子’,过去产的草能养活三四百头牦牛,可现在连100头牛都喂不饱。”

长期过度放牧造成的生态退化,同样发生在位于黄河源头的青海玛多县,而其过程更加“跌宕”:上世纪80年代初,玛多坐拥扎陵湖、鄂陵湖两座“巨型水库”,还有千湖湿地,水草丰美,牛羊数量一度有75万头。然而,黄河源头那珍贵的生态家底,就在这经年累月的盲目发展间被消耗蚕食。