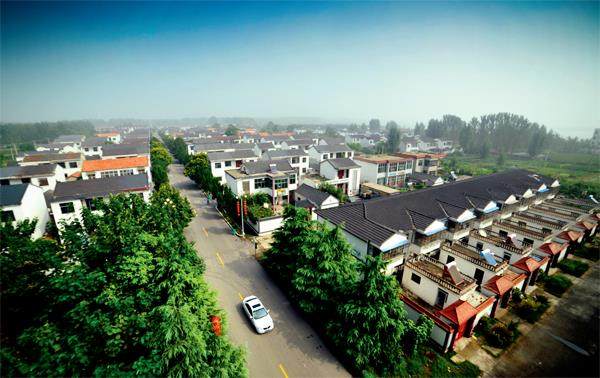

地处徐州市东北郊25公里处,马庄村隶属于江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道,村域面积5.2平方公里。全村现有5个村民小组,户籍人口3298人。

2017年12月12日下午,习近平总书记来到马庄村考察。考察期间,总书记指出:“农村精神文明建设很重要,物质变精神、精神变物质是辩证法的观点,实施乡村振兴战略要物质文明和精神文明一起抓,特别要注重提升农民精神风貌。”

作为一个典型的城郊型乡村,马庄村先后被授予全国文明村、中国民俗文化村、中国十佳小康村、全国乡村治理示范村等荣誉称号。

在农民乐团演奏的《义勇军进行曲》中,鲜艳的五星红旗冉冉升起。全体人员庄严肃立,面向国旗行注目礼。

这是6月1日上午,《民生周刊》记者在马庄村看到的场景。

每月第一天,马庄村都会举行升旗仪式。从1988年开始,马庄村升旗仪式已经坚持了35年。

马庄村隶属于江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道,地处徐州市东北郊25公里,全村现有5个村民小组,户籍人口3298人。

过去30多年来,该村先后荣获全国文明村、中国十佳小康村、中国民俗文化村、全国民主法治示范村、全国军民共建社会主义精神文明先进单位、江苏省三星级康居示范村、江苏省最具魅力休闲乡村等荣誉称号。

以升旗为契机,马庄村开展群众唱、村民说、专家讲、乐团演、百姓问等形式的教育活动。“通过这种形式,不仅可以开展爱国主义教育,还可增强村庄的凝聚力。”马庄村党委书记毛飞说。

除升旗仪式外,马庄村还有5个坚持了30多年的做法:民兵、金马之声、農民乐团、春节大联欢和敬老尊贤。这6项工作,是马庄村基层党建及精神文明建设的有力支撑。

2017年12月12日下午,习近平总书记来到马庄村考察。考察期间,总书记指出:“农村精神文明建设很重要,物质变精神、精神变物质是辩证法的观点,实施乡村振兴战略要物质文明和精神文明一起抓,特别要注重提升农民精神风貌。”

总书记为香包“捧场”

5月最后一天。

傍晚时分,窗外下起了大雨。屋内,85岁的马庄村村民王秀英还在忙碌。只见她飞针走线,不一会儿一个精致的香包就缝制而成。

王秀英,国家级非物质文化遗产—“徐州香包”传承人。从10岁起,她就跟随外婆学习香包制作技艺,一干就是70多年。虽已满头白发,但她身体康健、精神矍铄,不愿放下手里的活计。

从潘安湖景区东门进入,步行不到10分钟就到了王秀英的香包工作室。进入工作室,扑面而来的是中草药的香味。工作室内,用于展示、销售的中药香包种类繁多,可谓琳琅满目。

2017年,习近平总书记在马庄村参观了王秀英的另一处香包工作室。

时隔5年半,王秀英回忆起当时的场景,“仿佛就是昨天”。看到总书记的那一刻,她激动得不知道说啥好。听到总书记对香包连连称赞,她的心情很快放松了下来。令她没想到的是,总书记为了给她“捧捧场”,还花钱买了一个香包。

总书记的“捧场”激发了王秀英和村民们制作香包的热情。2018年,村里将手套厂改建成香包文化大院。在这里,每天固定有30多个村民制作香包,更多的村民选择将材料带回家加工。

靠着小小的香包,王秀英所在的马庄村“绣”出了大产业。目前,马庄村新开发的功能性香包和特色文创产品80余类,研究配制中药配方16个。

“作为村集体产业,马庄村香包产业产值达800万元,直接创造就业岗位近400个。”马庄村香包文化大院负责人孟洪永告诉记者。

民俗元素浓郁的马庄香包,仅是马庄村产业发展的一个缩影。作为徐州曾经最大的采煤塌陷区,潘安湖如今已是“湖阔景美、游人如织”的生态公园。