辽宁省沈阳市皇姑区三台子街道的牡丹社区,是一个典型的老旧小区。前些年,该社区的居住环境始终是脏、乱、差,这也导致不少居民搬离此处生活。

同时,该社区人口老龄化程度较深,60周岁及以上老龄人4637人,占比高达46%,且独居、空巢老龄人居多,吃饭难、照料难的问题比较突出。

2022年8月17日下午,习近平总书记来到牡丹社区视察,指出老人和小孩是社区最常住的居民,“一老一幼”是大多数家庭的主要关切。我国已经进入老龄化社会。要大力发展老龄事业和老龄产业,有条件的地方要加强养老设施建设,积极开展养老服务。

他还强调,未成年人健康成长事关国家和民族未来,事关千千万万家庭幸福安康。社区要积极开展各种公益性课外实践活动,促进未成年人身体健康、心理健康、心灵健康。

经过几年的老旧社区改造,如今的牡丹社区发生了蜕变。正如居民张云秀所言:“冬天屋里暖和多了,道路积水的问题也解决了,环境好,心情也好。现在孩子上学有着落,老人看病有托底,邻里和睦就像一家人。”

2022年8月17日,习近平总书记来到牡丹社区考察时指出,老人和小孩是社区最常住的居民,“一老一幼”是大多数家庭的主要关切。老旧小区改造要聚焦为民、便民、安民,尽可能改善人居环境,改造水、电、气等生活设施,更好满足居民日常生活需求。

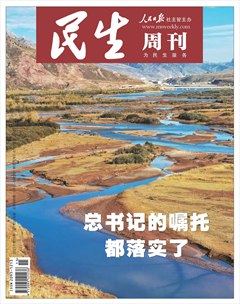

彼时,姜琳琳站在欢迎总书记人群中。如今,她已是社区党委副书记。她告诉《民生周刊》记者,牡丹社区党委牢记总书记嘱托,着力加强“一老一幼”服务,提升社区服务功能,让居民获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

小区怎么改,居民说了算

位于沈阳市皇姑区三台子街道的牡丹社区,建于上世纪80年代,是一个典型的老旧小区。提起老旧小区,给人的印象离不开脏、乱、差。而就在几年前,牡丹社区也是如此。

由于建造时规划不科学,建成后又缺少管理,多年来,牡丹社区的基本生活设施不全,居民生活不便,牢骚很多。

“多少年了,我们这个社区楼体没有保温层,冬天屋里要穿棉袄;小区内随处私搭乱建,电线就像蜘蛛网一樣满天飞;老百姓连个运动的地方都没有,内部道路狭窄、坑洼不平。”64岁的马林波,从小区建成后就一直生活在这里,提起曾经的生活环境,他很不满意,曾多次想搬离。

怎么办?

“凉拌!”曾经,马林波以他特有的幽默方式,表达居民们的无奈。

然而,短短几年间,牡丹社区的变化,让包括马林波在内的社区老居民感到不可思议。

2019年,牡丹社区开始进行三供一业改造。

党的十八大以来,在国家政策支持下,包括牡丹社区在内,全国多个小区根据实际情况,在科学规划的基础上,进行最有利于提升居民居住品质的改造建设。

让老百姓住有所居,而且要住得好,拥有幸福感,是习近平总书记心头的牵挂。

牡丹社区与世界文化遗产清昭陵隔街相望,占地面积29万平方米,居民总户数3094户、户籍人口10187人。经过细致的规划设计,社区于2021年开始全面改造。

据牡丹社区党委书记王晖介绍,牡丹社区实施“一拆五改三增加”—拆违,改线、改墙、改管、改路、改绿,增服务场地、增休闲设施、增安全管理。“电线电缆入了地,保温板上了墙,城市书房、幸福广场、休闲亭廊一个个从无到有。”

老旧小区怎么改?让居民提建议。

牡丹社区始终坚持改造意愿、改造需求、改造内容从群众中来,先后召开议事会15次,入户走访26次,填写调查问卷2800多份。根据居民意愿量身定制“需求清单”,再经专业设计单位与“人民设计师”共同设计,最终形成最优改造方案。

王晖说,改造期间,居民全程参与项目的决策、建设和管理,实现了从“站着看”到“跟着干”的转变,还组建了“居民义务监督小组”,随时监督工程进度和质量。

马林波告诉《民生周刊》记者,当时他和一些老人就向社区提出,应该把活动广场的场地平整一下,再换一批适老化健身器材。“结果,施工的时候,具体方案就涉及了这些。”

“我们希望楼前可以干净整洁,但是经过第一轮的改造,没有达到居民预期,大家又提出了意见。后来,楼前的道路、设施全部重新建设,安放了便民晾衣架和休闲座椅,路灯也更亮了。