古生村有近2000年历史,沿海而建、伴海而居,属于大理市湾桥镇中庄村委会,东临洱海,西至大丽路,村域面积 140.5公顷,村庄占地28.03公顷。下辖5个村民小组,设1个党支部、5个党小组,共有正式党员66名。全村共有439户、1842人。

2014年,古生村有幸被列入第三批中国传统村落名录。2020年,大理州入选全国传统村落集中连片保护利用示范州。

村经济以优质米、烤烟和常规蔬菜种植、外出务工为主,交通便利,从大理市区驾车约50分钟便能到达,也可以乘坐乡村公交专线到达。村中可以欣赏千年白族古村落风貌,品尝特色白族美食,还能漫步生态廊道近距离欣赏洱海风光。

2021年7月古生村党支部被评为“全国先进基层党组织”。2022年,人均纯收入达15875元,较2012年增长近两倍。

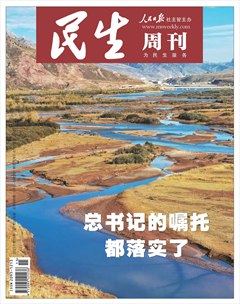

“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴。”

千百年来,文人泼墨挥毫写下赞美大理的诗句楹联数不胜数,云南大理更是海内外游客心驰神往的“诗和远方”,而洱海则被当地人称为“母亲湖”,是大理的一张亮丽名片。

2015年1月,习近平总书记来到大理湾桥镇古生村,走上木栈道,同当地干部合影后说:“立此存照,过几年再来,希望水更干净清澈。”他嘱咐一定要把洱海保护好。

很难想象,如今海平如镜的洱海也曾一度被蓝藻侵占,遭受过岁月的蹂躏,面临过危机。近代以来,随着工农业和城市化的快速发展,围湖造田、森林砍伐、网箱养鱼等活动加剧,当地群众揪心地看着臭气熏天的污水奔入洱海。

为挽回洱海这珍贵的碧波绿水,云南省展开了一场洱海保卫战。8年间,大理州、市各级党委和政府十分重视洱海保护,采取了保护洱海“七大行动”“八大攻坚战”,以及“三禁四推”等减少面源污染的措施,禁用含氮磷化肥、禁用高毒高残留农药、禁种以大蒜为主的大水大肥农作物……还为家家户户建设了污水收集管网,不让污水流入洱海。

如今,推门而望,清澈的湖水在阳光下泛着波光,蓝天白云、洱海碧波交织交融,洱海的水质日益好转。“看着这样清澈的洱海,我们每天的心情也不一样。”古生村党支部书记何桥坤自豪地对《民生周刊》记者说。

洱海清,大理兴

盛夏六月,记者走进古生村,青瓦白墙、涂满诗情画意彩绘的白族民居扑面而来,涓涓细流沿着青石板渠流淌,漫过滩涂水柳,宛如一卷空灵质朴的水墨画。

清晨,巷口梨树下,坐着几位正在闲聊的大爷,何桥坤正是其中一员。他缓缓站起身,端着一壶刚泡好的茶水向记者走了过来。

谈及古生村这些年的变化,他坦言:“以前是有段时间湖水被污染,候鸟不来了,湖里的鱼虾吃起来都不新鲜了。有几次村子附近湖体还暴发了蓝藻。不过这些年,已经没有人随意排污水、倒垃圾了,大家都意识到保护环境、保护洱海,不是为别人,而是为自己。”

2015年1月20日,习近平总书记来到云南省大理白族自治州大理市湾桥镇古生村考察调研。在洱海边,习近平总书记仔细察看生态保护湿地,听取洱海保护情况介绍。他强调,经济要发展,但不能以破坏生态环境为代价。生态环境保护是一个长期任务,要久久为功。一定要把洱海保护好,让“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间。

“当时我就在旁边,心情非常激动,也备受鼓舞。”时隔多年,何桥坤对当时的情景依旧记忆犹新。

8年多来,大理州各族干部群众始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托,通过开展环湖截污工程、生态廊道建设、农业面源污染防治等系列措施,推动洱海保护实现了从“一湖之治”向“全域之治”“生态之治”的转变。

走在一条条干净整洁青石板铺设的路面上,记者发现村内多个水塘相接构成的库塘系统十分特别。清澈流水穿村而过,没有任何异味,为这个本就如诗如画的小村庄增添了一丝悠然娴静。

何桥坤说:“这就是我们大理州实施的环湖截污工程,采用‘分布式下沉再生水生态系统’,截断生活污水进入洱海,对污水就近处理,现在每个村子都有管网,家家户户的生活污水不允许直接排放到洱海。必须输送到污水处理厂处理后,达标了再作为中水回用。”

“在截污干渠建成前,我们关停了很多餐饮客栈,目的是先停止污水排放,再抓紧时间建设环保设施,确保污水收集进入管网。”何桥坤回忆道。经过一番整治,不少达标的餐饮客栈已经重新开业。

“被截住的污水如何处理?污水处理厂建在洱海周边,会不會影响游客的观感?”

带着这些疑问,记者走进了大理市的一家下沉式再生水厂,一进门,环顾四周整个厂区绿草如茵,闻不到丝毫异味,很难想象这是一个污水处理厂。