章寿麟(字价人),著名教育家章士钊族兄,因在靖港之战中救起曾国藩而为人所知。光绪二年(1876)秋,他回乡途中在舟中望见铜官山,有感而发作《铜官感旧图》,并写下一篇自记。他还请李元度、陈士杰、左宗棠等知情人为图题序。章寿麟死后,其子广邀名流为该图或作文,或题跋,或赋诗,并将其整理成《铜官感旧集》。光绪七年(1881),李元度终于完成《题铜官援溺图》。他提出章寿麟“援一人以援天下,功在大局不浅”的说法得到了不少人的认同。然而两年后左宗棠却在《铜官感旧图序》中如此评价此事:“公(曾国藩)不死于铜官,幸也。即死于铜官,而谓荡平东南,诛巢馘让,遂无望于继起者乎?殆不然矣。”这无疑是否定了李元度的观点,同时言词之间不难发现虽然曾氏早已去世多年,但左氏心中的瑜亮情结并未随之烟消云散。

左宗棠的观点带有非常浓重的个人情绪。相比之下,李元度不仅是知情人,更是章寿麟救起曾国藩的策划者,其说法似乎更为可信。然而笔者对整个事件的相关资料进行分析比较后认为两种观点都有欠妥之处。毫无疑问,章寿麟是救起曾国藩的重要人物,但并非惟一。真正令曾国藩打消自杀念头的另有其人,而且不止一个。

靖港惨败

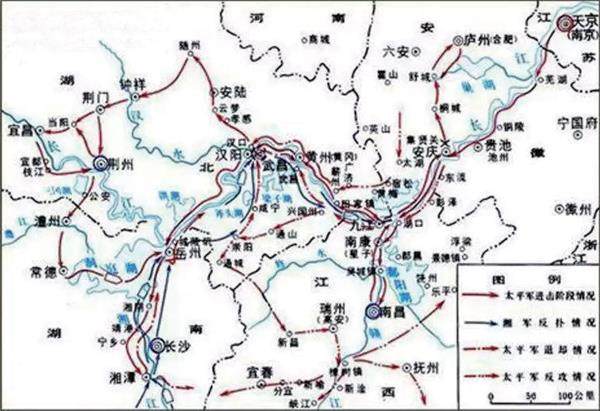

咸丰四年(1854)正月二十八日,曾国藩亲率水陆大军从衡州出发,正式踏上与太平军的作战征程。二月,太平军国宗石祥桢(石达开堂兄)率部由岳州转至湘阴,并且攻占了靖港,直逼宁乡。

三月初二,曾国藩抵达岳州城下。初七,北风大作竟把停靠在岸边的湘军战船吹得七零八落,损坏船只高达数十艘,不少兵勇也遭溺亡。一场大风竟给湘军水师造成如此巨大损失,无人能料。屋漏偏逢连夜雨,次日王錱部遭太平军伏击,兵败羊楼司,退至岳州。初十,太平军发起全面进攻,城中岌岌可危。曾国藩命水师开炮为援,这才将城中兵勇救出。水师败于天灾,陆勇败于太平军。形势所逼,曾氏只能黯然撤回长沙布防。

此时,太平军上据湘潭、下扼靖港。陈士杰和李元度建议率先攻打湘潭,曾国藩听从建议。三月二十四日,派出先遣部队1800人支援湘潭,两天后又派塔齐布率1300人前往。二十八日,塔齐布抵达湘潭城外,发现太平军在春官又副丞相林绍璋的指挥下修筑防御工事。他熟知太平军采用的是“以守为战、反客为主”的战术,如不速战速决将后患无穷,因此当即下令开战。太平军措手不及,大败。二十九日,褚汝航、夏銮、杨载福、彭玉麟率水师精锐10营抵达湘潭。此后数天,双方展开激战。

四月初二,曾国藩分析己方派出水陆精锐攻打湘潭,彼处太平军必定急盼靖港救援。此刻攻打靖港可让太平军“首尾不能相顾”。于是他率陆勇800名、战船40多艘直扑靖港。

《湘军志》中对出兵靖港的决策过程如是描述:夜半,长沙乡团来请师曰:“靖港寇屯中数百人,不虞我,可驱而走也。团丁特欲借旗鼓以威贼,已作浮桥济师,机不可失。闻者皆踊跃。国藩亦忧湘潭久踞,思牵之,改令攻靖港。”

事实上参与现场决策的两位重要幕僚李元度和陈士杰并不踊跃。李元度指出“兵之精者,已调剿湘潭,早晚捷音必至,此间但宜坚守,勿轻动”,陈士杰也“力阻不可”。这一次曾国藩没有听从高参的建议,一意孤行。他写好遗疏和遗书,交给李元度。一旦战死,遗疏转交骆秉章呈递朝廷,遗书则交给家人。

早晨六点,曾国藩亲率部队出发。队伍在距离靖港20里的白沙洲停下,等待合适的进攻时机。天空不作美,突然刮起西南风,水流很急。战船顺风而下,直奔靖港,被迫开战。更糟糕的是靖港非但不空虚,而且石祥桢的大部队仍在,并早已探得湘军动向提前做好准備。

曾国藩试图阻止战船顺风直下,却被石祥桢派兵成功阻挠。不得已湘军水师只能紧急停靠在靖港对岸的铜官渚。石祥桢又派出两百多艘小船展开追击,湘军乱了阵脚。为了阻止溃退,曾国藩拔剑亲自督阵。他立起令旗并下令“过旗者斩”,然而这丝毫不起作用,湘勇绕过令旗狂奔不止。

曾国藩原本指望通过此战为岳州之败雪耻,结果雪上加霜。他羞愤难当跳入水中,好在两个随从及时将其救起。