20世纪最具影响力的经济学家之一凯恩斯曾在大萧条期间作过一个经典的百年预测。不同于彼时普遍悲观的社会论调,凯恩斯认为,只要避免大规模人口增长和战争,技术进步和资本积累将带领人类社会在100年后进入经济之极乐境界,届时,人们每周的工作时长不会超过15小时。换言之,工作将不再是人类的要紧事。

凯恩斯的这番预言发表于1930年,如今回看,我们离他言及的“100年后”不过7年之遥,“生活水平提高4至8倍”在全球绝大多数国家和地区都已实现,中国亦然。不过,至多15小时的周均工作时长,即便在当下最遵守劳动法规的中国公司也仅够完成2/5的考勤额度。

可以说,大师既低估了人类的经济成就,又高估了人类对所谓目的性的精神追求。新世纪进入第二个10年,工作,仍是现代人的第一社会属性;就业率,仍是当前全球各国的经济晴雨表。

中国政府自2018年开始按月公布城镇调查失业率(此前只公布城镇登记失业率),其中16到24岁人口的城镇调查失业率(青年失业率)主要对应高职、高校新近毕业生的就业状况,今年5月,这一数据首度突破20%,达20.8%,为历史最高值。二个月后,2023届毕业生会正式进入劳动力市场,从逻辑上看,青年失业率还会继续承压。

实际上,“最难毕业季”在每年夏天都会贡献一批热搜话题,已持续数年。人才市场遵循最简单的供需逻辑,每年都成为“最难”,即每年应届生找到工作和找到满意工作的难度都大于上一年,这意味着毕业生越来越多,而广泛意义上的工作和相对意义上的好工作越来越少。

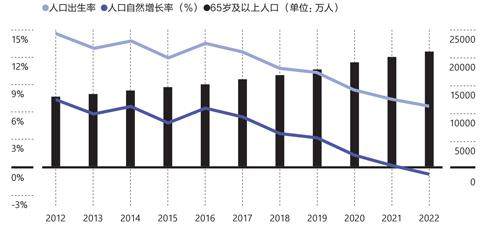

青年就业在今年尤其值得关注的原因更在于,这是中国经历3年疫情管控之后的首个完整校招季,是官方多次强调要提振经济复苏的调整之年,是AI浪潮席卷各行各业的开端,与此同时中国在去年首次出现了人口负增长,GDP亦在保持多年高增长之后增速首次低于5%(2020年除外)。

新周期之说也许已成显学,但对新近踏入社会的年轻人而言,知易行难。“从高速增长切换到低速增长和停滞,意味着社会议题可能会从促进增长向促进公平转变,从鼓励冒险向鼓励安分守己转变。对普通人来讲,这是一个相当痛苦和纠结的过程,很多观念都需要重塑。”浙江大学教授王立鸣说。

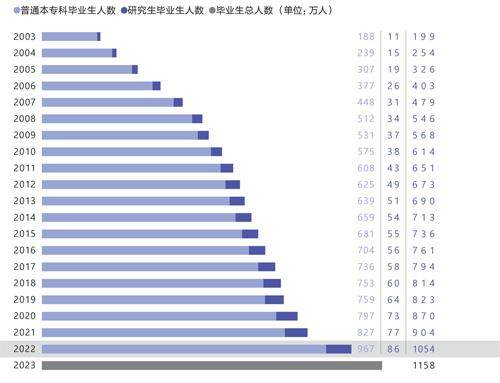

中国高校应届毕业生人数在2023年达到史无前例的1158万,对比扩招后的首届(2003届)毕业生人数199万,二十几年间,中国的高等教育毛入学率从1998年的9.76%增长至2022年的59.6%,增长超过5倍,高校为社会输送的高等教育人才则累计超过1.4亿人。某种意义上,他们是伴随中国融入全球贸易体系的过程成长起来的社会中坚力量,是全球化意义上的现代公司人,也是中国城市化进程中形成的中产阶层的基本盘。

《第一财经》杂志自周刊2008年创刊便把应届毕业生的求职去向列为重点关注。