#数字游民

“当你脱离打工一族的思维方式后,你会发现解决问题的方案有很多。”

2018年刚辞职的时候,符烨还不知道什么叫“数字游民”,她觉得自己更像是个背包客,因为无法脱产生活,才顺其自然地进入了一种边旅行边工作的状态。

在此之前,符烨作为项目经理已经工作了近5年时间。期间,她做过教育集团的管培生,尝试过几个月的英文戏剧教育工作,也在初创公司带过营地教育的项目,之后又做了两年教育及环保相关的社会创新工作。尤其是最后一份工作,尽管很少加班,却要经常出差,“我大概统计过,每个月有5到15天都在全国各地跑”。

这段奔波的经历让符烨提前适应了远程工作的节奏。短短两三年里,她几乎把国内大部分地方跑了个遍。因为喜欢旅游,刚开始工作时,符烨常常会在出差后安排两天假期,就为了能在工作之余,与城市多一些关联。如今往回看,这些都成了她最终向“数字游民”转型的铺垫。

真正促使她决心改变的契机,来自于一位程序员朋友的死讯。符烨开始重新思考自己的工作和生活节奏,她发现在北京虽然开心,但循规蹈矩的职业未来几乎可以一眼望到头,升职、加薪之外,“少了点有冲劲的东西”。想着还有一份英语口语教练的兼职可以养活自己,符烨决定辞职休息一段时间,给未来寻找新的可能性。

和大多数人一样,辞职后符烨的第一反应是先回老家文昌住一段时间,一方面可以陪陪许久未见的父母,一方面也可以用最低的成本试错。尽管有兼职,但前几个月里,符烨的收入只到“温饱线”,收入骤减让她一度非常低落,父母和周围人的疑惑也让她颇感压力。“我的家人曾问我什么时候打算回归正常生活,但为什么我这种生活就是不正常的?”符烨感到不被理 解。

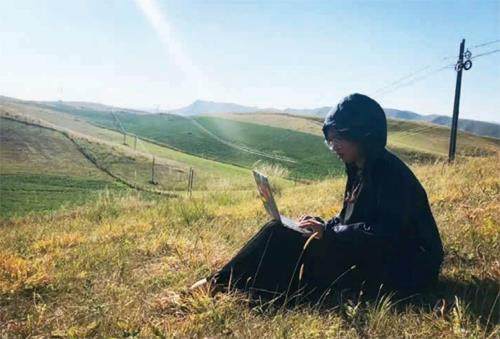

为了摆脱在小城中被审视的不适感,也为了探寻生活更多的可能性,符烨决定去南美旅行,那是她大三间隔年时实习过的地方。口语教练的兼职工作是支撑符烨旅行的核心保障,很多时候为了下午可以和背包客朋友一起徒步,符燁会在半夜起来赶工。当时她身边的朋友鲜少有“数字游民”,所以对于她这样一边玩一边工作的状态感到不解。“我的朋友包括当时Airbnb的房东,他们都不明白我为什么大老远跑出来还要工作。”

对于数字游民来说,能找到志同道合的伙伴是一种幸运。直到在南美待了3个月后,符烨才意识到原来自己这样的状态就叫“数字游民”。紧接着她就加入了一些社群,也因此认识了不少数字游民朋友,还在不久后遇到了伴侣—就像沙丁鱼找到了自己的鱼群,某种程度上这缓解了符烨的孤独感。

在数字游民中,并非所有人都是自由职业者。在符烨看来,成为“数字游民”需要同时满足两种条件:一个是资源全部线上化,工作只需要一台电脑就能完成;二是生活和工作地点不固定,保持一种游动的状态。至于是否兼职还是远程工作,抑或是创业,都在数字游民的职业范畴内。

符烨自己也经历过从远程工作到成为自由职业者的过程。当“数字游民”的头几年,符烨为一家公司做市场营销工作,全职的远程工作最需要克服的是时差困扰。当她在东南亚旅居时,她的工作时间是从早上9点到晚上7点;但到了南美,很多时候她需要凌晨3点起床工作。“那个时候,我就意识到远程工作还是有其自身的限制,这种待命感让我觉得有压力。”2020年,符烨辞掉了这份远程工作,成为真正的自由职业者。

外界对于“数字游民”的普遍感知是不确定性太高,符烨并不反对,在享受自由的同时,她接受这种不稳定的状态,也试图在流动中寻找稳定的部分。

收入的稳定是首先能带给人安全感的。除了兼职英语口语教学外,符烨还开设了一些“数字游民”的职业规划课,同时,她还会定期给媒体供稿,写一些有关社会议题的内容。不过,不靠旅行赚钱是她的底线,“我希望我在旅行的同时也有钱赚,但我不希望这个钱是靠旅行得到的,否则我的出行地就会受到限制,所以我不会去做特产代购,或者靠带队赚钱。”符烨认为,不靠旅行赚钱才能长期地成为数字游民。

为了保持相对稳定的工作状态,符烨开始严格划分自己一天的时间,同时固定工作地点。有时她将自己写稿的时间放到下午两点到三点;有时她将写作附着在另一个生活习惯上,比如午觉醒来之后做的第一件事就是写稿一小时。在这样的节奏下,符烨每周都能出一篇稿子,相应地,收入也趋于稳定。

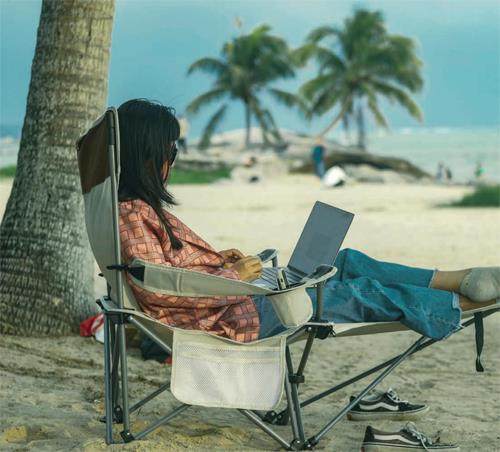

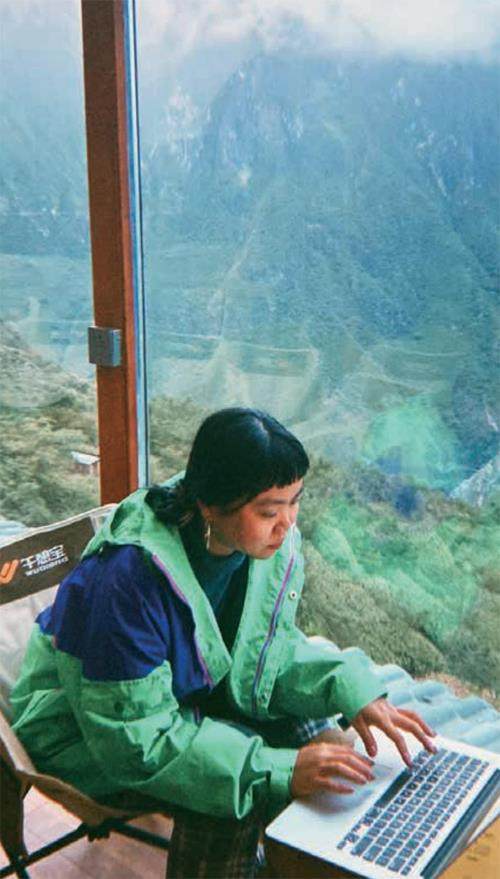

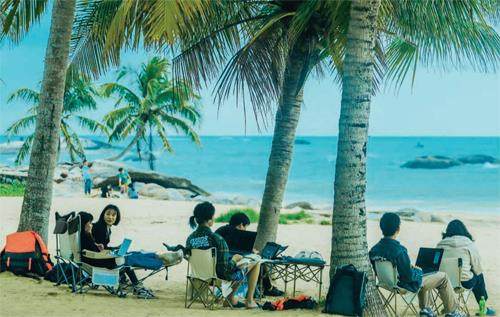

频繁游动的时候,符烨一两周就会换一个地方生活。初期,符烨也喜欢移动户外办公,但现在大多数时候,她还是倾向于室内。电脑已经成为符烨的一部分,去哪儿都要带着,但一般情况下她还是会在室内把大多数事情干完,留一些可干可不干的活在户外,“室内办公环境相对稳定,干扰较少,这是一个很现实的考量。”

当收入和工作节奏趋于稳定,符烨规划起了自己的老年生活。她给自己买了养老保险,还在线上和线下置办了一些资产。目前她还没有生育的打算,但她也观察到,一些数字游民聚集的地方已经开设了“数字游民”学校,她自己身边也有一些“数字游民”家庭把孩子送去上学。