科举考试,是古代读书人改变命运的必经之路。为了可以在科举中取得优异成绩,古代学子们可谓使出了浑身解数。认真苦读知识点、押考题,这些现代人常用的方式,古代人也运用得炉火纯青。

古代也有补习班收录科举真题,每月模拟考

除了在学校进行系统学习,早年间,部分现代学子还会选择在课外“开小灶”,参加补习班。实际上,在我国古代,也存在不少“考前辅导班”。

南宋学者吕祖谦创建的丽泽书院,就是一所“名牌辅导班”。书院位于婺州(今浙江金华)。吕祖谦不仅是当时的理学家、文学家,还是进士出身,在朝为官多年。他会邀请朱熹、张栻等著名大家来讲学,书院师资力量强大,吸引了天下学子前来学习。

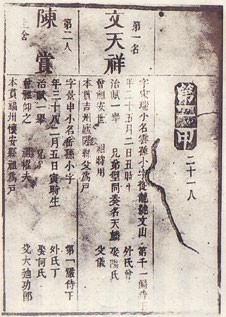

丽泽书院受追捧的最重要原因,是书院教习的内容,基本上是应对科举考试的技巧。为了提升“升学率”,吕祖谦根据当时学生的总体特点、社会实际情况和科考内容,以《左传》为基础,整理编写了一本《左氏博议》作为书院的讲义。吕氏一族本是山东东莱的名门望族,人们称吕祖谦为“小东莱先生”,他的教材被称为《东莱博议》,又因为教材是黄色封皮,因此又被叫作“黄册子”。

黄册子问世以后,吕祖谦毫不避讳地说:“《左氏博议》者,为诸生课试之作也。”这本教材,自诞生之日起,就是为了帮助学生们应试的,里面不仅有考试提纲,还收录了历年科举考试的真题和优质答卷,以供考生学习、揣摩。考生通过学习黄册子,应试水平有了显著提升。这本教材一时畅销无比,其他书院也将其选为读本和教材。同时,它也在社会上引起了广泛争论,南宋末年的大臣刘黻就曾写诗讽刺道:“区区黄册子,所事惟夺魁。”

另外,古代的书院为了提升“中举率”,每到科举的年份,便会大规模扩招,想方设法吸引优质生源。比如,清康熙二十三年(1684年),湖南巡抚丁思孔将优秀的生童集中到岳麓书院教授科举之学,而且“月辄一试,糊名而进”,每月都进行模拟考试。各地士子听说后,纷至沓来:“远方学者闻风向往,虽远在江南闽浙,亦不惮重茧而至。”

明清时期,书院常常按照考试成绩将学生分为三等,成绩最好的一等叫“正课生”,这类学生不仅食宿全免,每年还有生活费补贴,他们可以获得良好的应试辅导和强化训练。在乡试年份,还有“增额正外课膏火”的规定,即无论哪等学生,都可以获得更高的生活费补贴,书院为考生们能一心一意考取功名提供了良好的条件。

不僅如此,有的书院还专门开设“举人班”。同样在明清时期,举人通过了乡试,所以没有专门的学习场所,但举人还需要参加会试和殿试,因此,部分书院为了满足举人的应试需求,会专门招收他们入院学习,为他们提供参加会试前的应试辅导教学。