知名歌手李玟于数年前患上了抑郁症,经过长时间与病魔斗争,最终于7月5日与世长辞。李玟曾经的一篇微博写过她2岁有一段非常痛苦的记忆:被独自送进医院动手术,并跟200多个孩子一起住院的经历。或许这就是李玟严重抑郁症的诱因——“童年住院创伤”。对这种心理创伤,早在上个世纪50年代,英国著名心理学依恋理论的创始人爱德华·约翰·莫斯廷·鲍尔比和他的助手詹姆斯·罗伯森就做过非常详细的研究。为了搞清楚一些住院的孩子到底怎么了,鲍尔比一共收集了44个类似的案例,这些孩子的年龄从6岁到16岁不等,全是“问题儿童和不良少年”,并且这些孩子当中,绝大部分孩子的父母都有很严重的问题,例如家庭暴力等。

医院“独特”的规定

在这44例问题孩子中,有一名6岁的男孩是比较特别的。他是一位“偷窃惯犯”,而且经常逃学。与其他家庭不同,这位男孩的父母属于中产阶级且都通情达理,一家人也是相亲相爱,家庭和睦。这就跟别的孩子的家庭环境形成了鲜明对比,到底是哪里出了问题呢?鲍尔比调查后发现,原来这名孩子在18个月大的时候不幸患上了白喉,被送进医院住了9个月。而当时英国的住院制度规定,为了避免交叉感染,孩子的父母在孩子住院期间是不能进医院探望的。因此,在住院期间这个男孩一次也没有见到自己的父母。虽然医生护士们都很喜欢他,可当他回到家,却变了个样。他管自己的妈妈叫“护士”,不带一丝感情。

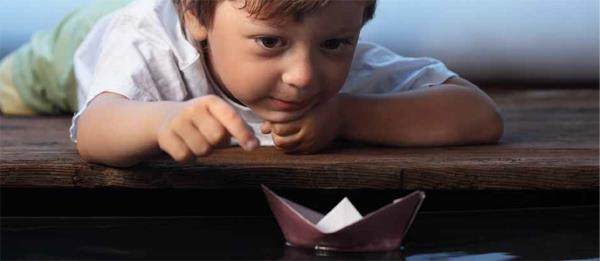

不仅如此,鲍尔比发现,住院的孩子在家里还好好的,可一住到医院就出问题了。他们不仅体重下降,睡眠减少,食欲不振,而且总是无精打采、闷闷不乐,对医生和护士的反应也无动于衷。20世纪50年代,英国广播电台(BBC)在圣诞节那天专门录过一期节目,就是走访医院,让医院里的孩子通过广播给家人报平安并献上祝福。稍微大一点的青少年,他们会非常懂事地拿起麦克风,给家人传递美好的祝福,但年龄稍小一点的,尤其是3岁以下的小朋友,他们不但在话筒面前说不出话,而且还会大哭起来。

鲍尔比和罗伯森利用社工的身份,专门在病房里近距离研究住院的孩子,发现3岁之前的小朋友,只要经历过单独住院,就会或多或少的出现各类问题。例如,有位2岁半的小姑娘,因为肺炎住院治疗将近一年左右,等结束治疗回到家中,她似乎变了一个人,对妈妈不理不睬,甚至不再需要妈妈抱,就好像不知道感情是什么东西。罗伯森总结这些孩子差不多要经历三个阶段:

第一个阶段是“反抗”阶段,即父母离开后,孩子会哭泣、黏人、尖叫。在这个阶段,孩子害怕、迷茫,急迫地找寻消失不见的母亲,听到任何可能是母亲来了的动静,都会焦急地转头。当医生和护士走进房间,孩子就会大哭。等哭了一阵子,孩子会稍微好一些,但当发现医生和护士离开时,会立即大哭起来,并且还会起身阻拦,气得脸色发紫,悲痛地尖叫,像发了疯似的。护士说,这些孩子白天夜里都在抽泣,有时甚至做梦也哭。

第二个阶段是“绝望”阶段。这时,孩子一般会变得无精打采,对周围的一切丧失兴趣,没有食欲,偶尔还会哭泣。罗伯森说,此时孩子无比思念自己的母亲,但他们期待见到母亲的愿望正在逐渐流失。罗伯森在短期住院的孩子身上见到过这两个阶段,而在长期住院的孩子身上,他观察到了第三个阶段,那就是“疏离”。这一阶段的孩子终于被迫接受了在病房生活的事实,而且孩子会变得特别懂事,不哭不闹,各个都是“小淑女”“小绅士”,他们见到医生和护士,会主动打招呼,甚至面带微笑。但这种微笑,怎么看都很假,孩子的灵魂感觉被抽空了一般,只剩下了一具驱壳。

而这些长期住院的孩子一旦回到家里,对妈妈会彻底淡漠。妈妈在与不在,来与不来,已经无所谓了,也不哭不闹,甚至一点儿也不关心。这时,孩子会变得异常胆小,畏畏缩缩,完全失去了自信,情绪低落,总是沉默。最可怕的是,到达疏离阶段的孩子,人际关系也会出现严重问题,他们无法与他人建立起良好的关系,尤其是无法建立親密关系。