在“十四五规划”中特别提出“智慧图书馆”这一概念,它在提供智慧便捷的公共服务上担任着重要角色。目前,学界定义“智慧图书馆”为在云计算、人工智能、物联网等技术环境下,以智慧馆员、用户为核心要素,对信息资源进行有机整合的图书馆。其中,对信息资源进行有机整合的重要一步便是对馆藏资源进行高效定位、盘点。因此,对于公共图书馆要实现智慧化目标,借助新兴技术定位盘点馆藏资源,实现资源高效整合是一项重要课题。近年,上海图书馆在数字化、智慧化盘点上不断探索,先后试用了几类智能设备,并于2022年上海图书馆东馆开馆之际率先引进盘点机器人。文章从上海图书馆东馆阅读广场对盘点机器人的实际使用情况出发,介绍影响盘点机器人使用效果的部分情况,以及在日常工作中使用盘点机器人的经验策略,探究并展望盘点机器人在图书馆中更广阔的运用前景。

一、盘点机器人优势对比

图书盘点工作是一种对馆藏图书进行全面检查和定位的有效手段。随着图书馆事业的发展,传统的人工盘点有三大问题:一是馆藏规模较大,盘点工作需在开馆服务期间进行,无法保证盘点工作的时效性;二是建立在馆员经验上的识别馆藏图书工作容易产生遗漏、重复统计、误判等情况;三是在盘点完成后并不能迅速获取直观、标准化数据,也无法对其进行深度挖掘与分析[1]。

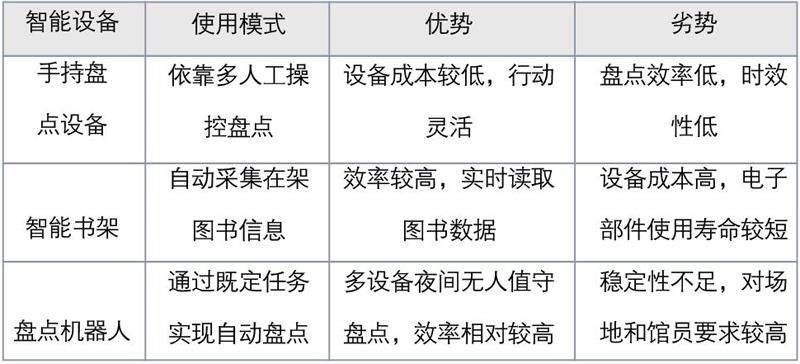

为应对以上问题,新的智慧化盘点手段应包含高便利性、高效率、低人工操作等特征。目前智能化盘点设备包括:手持盘点设备(如盘点书车、手持RFID等);智能书架;盘点机器人等。上海图书馆自2019年起先后测试了各种设备,通过使用比较发现了盘点机器人的优势。相较于其他设备盘点机器人将RFID技术与机器人技术相结合,其夜间自动盘点的运行模式大大降低了人力成本,突破了时间限制[2],在成本与效率上均占优。各智能设备使用模式及优劣势见表1。

表1 各智能设备的使用模式及优劣势

二、影響盘点机器人读取率的因素

在实践过程中,馆员根据实际情况不断发现运行中的问题并提出更新需求,以加速盘点机器人在原始版本基础上的持续更新和升级。在探讨盘点机器人的实际应用情况时,我们发现图书的摆放位置、盘点机器人的运行速度以及其离架距离对盘点机器人的读取率具有显著的影响。

(一)图书摆放位置

相较于高校图书馆使用超高频RFID技术,公共图书馆通常采用高频RFID技术。使用高频RFID意味着对于芯片识别距离有更高的要求。因此,图书在书架上的位置会直接影响到盘点机器人的准确率。为了测试不同摆放位置对读取率的影响,我们进行了实验并分别测量了以下三种情况:当图书靠近书架最外侧摆放时,读取率为99.384%。