在各路幻想作品中,“海怪”们是颇为“寻常”的一类,是一群与地球上的鱼类、海生爬行类和海洋哺乳动物发生了趋同演化的普通海洋生物,虽充满“外星范儿”,却大致上符合科学原理,并不“惊世骇俗”,更无法与人类文化史中出现的诸多海怪比肩。

虽有南岛人、维京人这种高度亲近海洋的民族,但对大多数人类群体而言,海洋都是危险莫测的,对古人而言更是近乎“无底无垠”的深渊,自然成为各种想象中的巨大怪物的藏身之所,并在传说中不断重塑,甚至“翻新”到现代社会产物科幻作品中……

共同的记忆:大鱼、巨龙与巨蛇

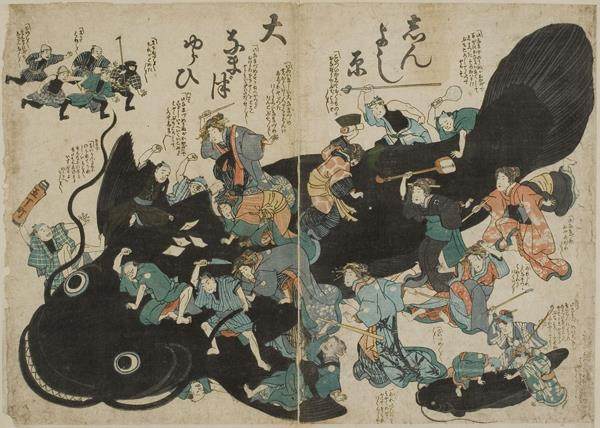

海洋传说里,“大鱼”必然出现:古中国鲲的传说已有数千年历史;地中海的居民早在四十个世纪前,就在用马赛克拼贴画描绘巨大的海鱼形象;日本传说中有巨大的、足以造成地震的鲶鱼;印度洋的航海者普遍相信,某些海岛是长期浮在海面的大鱼形成的,《辛巴达航海记》中就有相关描述……翻开近代之前欧洲人绘制的、很不规范的世界地图,汪洋大海中更是四处点缀着似鲸非鲸、似鱼非鱼的家伙。

“海怪”的原型“大鱼”便是人类在海洋上经常遭遇的大型鱼类乃至鲸类,其中鲸类很可能占绝大多数。毕竟,现代海洋里无论是顶级掠食者还是巨型滤食者,可以产生“海怪”级生物的生态位基本上都被这下海的四足兽们(虽然早就没有“四足”了)所占据。大型硬骨鱼类里早就没有了像中生代的利兹鱼那样的大块头,旗鱼类、鲔鱼类和翻车鱼类虽不算小,但并不足以成为人类梦魇的源头;软骨鱼中虽然存留了一系列巨型品种,比如鲸鲨、姥鲨和巨口鲨,但也并非航海能力局限于近海地区的古人能经常遇到的;而各类掠食性鲨鱼里,块头最大的也不过是体长五到六米的大白鲨。因此,只有鲸类能担此“重任”——中世纪地图上“海怪”的尾鳍与水面平行而非垂直,就是脊椎上下摆动的鲸类的基本特征。传说中“大鱼长期漂浮在水面,被误认为是小岛”,很可能是对突然出现又随着地质活动很快消失的不稳定火山岛以讹传讹的产物。

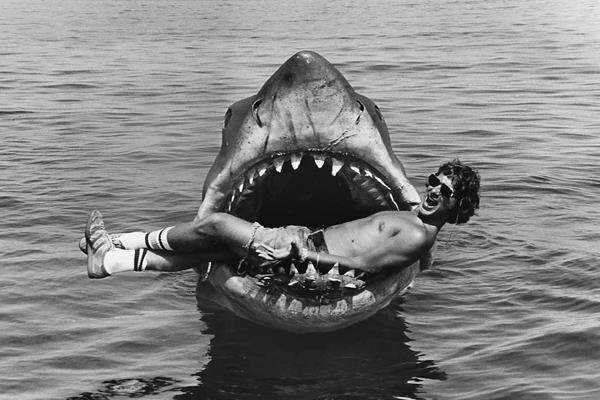

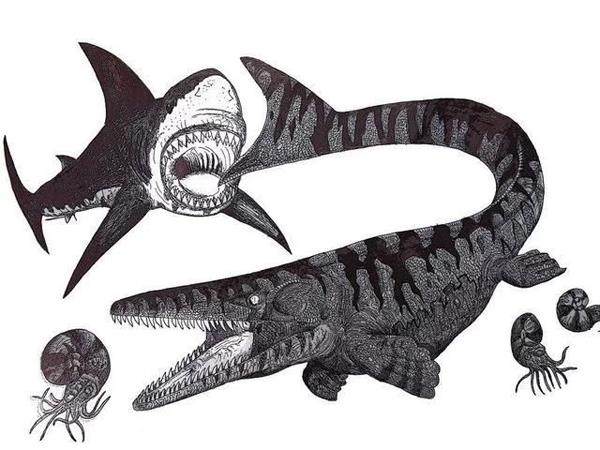

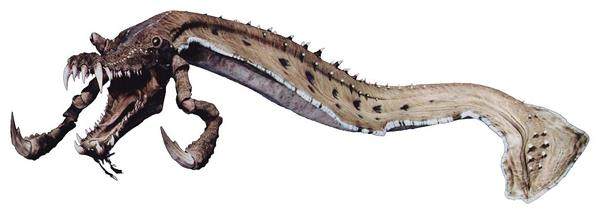

因此,作为生物分类学并系群的鱼类在“海怪”传说中的分量并不大。直到现代,一切才有了变化。这“归功”于史蒂文·斯皮尔伯格1975年的成名作《大白鲨》。这部小说改编的极其经典的恐怖片,成功塑造了一头不可理喻、充满攻击性且极度致命的“海怪”。当然,片中的海怪“大白鲨”远超现代大白鲨的极限体型,更接近早已灭绝的白垩刺甲鲨或巨齿鲨等巨型掠食鲨鱼。片子大获成功后,“鲨鱼等于食人怪”便深深植入一代人的思维,并引发了数十年的跟风势头。其中有《巨齿鲨》这种较“硬”的科幻作品,有B级烂片榜常客《夺命双头鲨》《夺命三头鲨》等系列“某头鲨”作品,也有猎奇的《恐怖鲨鱼人》《鲨卷风》。甚至“鲨鱼有害”思维导致20世纪末人们对鲨鱼保护长期缺乏,斯皮尔伯格甚至专门为此致歉。不过,之后为了避免太过“老套”,科幻作品里通常很少出现典型鱼类形象的“海怪”,偶有出现,也经常混杂一些其他生物的特征,比如《星球大战1》里纳布星深海中出没的“奥皮海洋杀手”和“科洛爪鱼”,就在设计中混杂了节肢动物的肢体。

“鱼形”海怪的另一个分支是人鱼。最常见的是童话中“人畜无害”的美人鱼,长得不那么“美”的鱼人、鲛人之流也屡见不鲜。这类生物的原型,很可能是青铜器时代劫掠海岸的“海上民族”,或者铁器时代在沿海活动的海盗。在幻想作品里,鱼人们通常扮演着“杂兵”和“炮灰”的角色,是大boss的走卒。比如洛夫克拉夫特笔下那些能够混迹于人类社会的“深潜者”,就侍奉着“父神大衮”和“母神海德拉”这两个大家伙。

讽刺的是,虽然古希腊人在公元前就已发现鲸和海豚并非鱼类,但大多数其他古代社会并未注意到这点,而是普遍以鲸类形象指代“大鱼”。有趣的是,除被当成鱼类,鲸类很可能还扮演了另一类传统怪物——海蛇与海龙——的原型。

现实世界,中低纬度海洋里确有种类繁多的海蛇。这些海洋爬行动物的尾巴演化为桨状,通过类似鳗鱼的游泳姿态扭曲身体前进,地面爬行的能力也已随腹鳞退化而部分或全部丧失。