刀与木之间,雕刻青春

江苏南京闹市区,一座古朴的宅院。朱漆大门隔绝了尘世的喧嚣,青砖黛瓦透露出历史的味道。

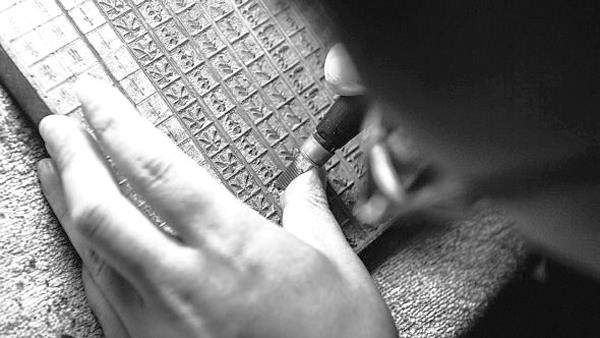

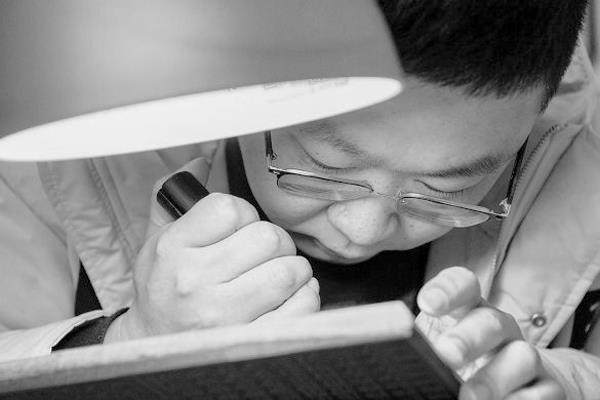

老旧的办公桌上,形状各异的刻刀摆放其间。案台边的铁皮小台灯,散发着莹白色光芒。王康蜷身伏案,右手紧握拳刀,左手顶住刀背,刻刀划过木板,隽秀的汉字慢慢成型。

任墙外车水马龙,眼前这一块棠梨木板,就是王康的整个世界。

一颗平静的心

对于自己接触的第一个想学雕版印刷的90后,金陵刻经印刷技艺第七代传承人邓清之曾怀疑王康能不能吃下这个苦。

“刻字要收掉花哨的心,然后坐下来安安稳稳地做,从早晨坐到晚上。”邓清之说,“很多年轻人吃不下这个苦。”

工作不仅辛苦,而且收入不高,王康承认自己也曾想过放弃,但是心底的热爱让他坚持了下来。

“从刻第一块雕版开始,我就喜欢上这种木屑从版片上面弹落的样子。”王康感慨道,“像一片片花瓣,被自己抛洒出去。”

“刻雕版一般都是从观察开始。每天跟在师父后面,认真观察,不着急动手,看自己能从观察中看明白什么门道。”王康口中的师父,名叫马萌青。他少年时因药物作用导致听觉受损,却是个“有心”的人。耳朵听不清就用眼睛看。学艺时,马萌青一刻不离地观察师父们的手,反而学得比其他人还快,成为金陵刻经印刷技艺第六代代表性传承人。

动手刻字,需要一颗平静的心。按照王康的说法,内心焦躁的人,刻出来的东西是有“火气”的。

“比如说,你刚刚挤完早高峰过来,心还没有平静下来就开始刻,那你刻出来的东西,其中就夹杂着急躁的‘火气’。”

俯首、屏气、凝神,刻刀游走于木板之上,思绪沉浸在方寸之间。师父告诉王康,刻的过程,也是炼的过程,锤炼的不仅仅是手上的功夫,还有人的心智。

斗转星移,瞬息十年,王康参与了20多部古籍、近10万字的雕刻。他说,每当精心雕刻的版片新鲜出炉,那种喜悦感,就如同“亲眼见证婴儿的诞生”。

2020年,凭借精湛的技艺,王康被认定为南京市非物质文化遗产“金陵刻经印刷技艺”最年轻的代表性传承人。

择一事,终一生

听自然的话,是每个手艺人都懂的道理。

马萌青要求徒弟们要了解适合用来雕刻的木材,不是选最好的,而是最合适的。金陵版的刻板一直使用的是棠梨木,软硬适中,价格也不贵。找到上好的棠梨木,在写样工序之前,需把板子用沸水煮后再阴干,一般在冬天刚刚过去的时候进行,然后把它们拿出来阴干,入秋之后,再开始刨光。

一块刚雕好的书版拿去印刷,印出的线条笔画突出,棱角分明,却不是最好看的。只有印了成百上千次后,墨汁吃透了木板,经过帚子不断打磨,笔画变得圆润起来,印出的作品才是最美的,这是木板褪去了“火气”的结果。

每张纸和每张纸之间也有区别,取决于温度,可能多加了一点点墨,颜色会深一点,少加一点墨,可能会枯一点。

“手工藝这件事,不光工序之间的顺序不能变,前人告诉你的节气也不能变,说是冬天做的事,错过了,你就只能等明年冬天来,比如你如果一定要在夏天泡板子,最后板子会大部分开裂,最后影响刻工的雕刻,也不可能有留传下来的好雕版。”王康介绍说,为了保护珍贵的木刻经版与古籍,经版楼里上百年来不用烛火,光源就是自然光,真正的日出而作,日落而息。

中国古代雕版印刷术,在金陵刻经处薪火相传。