科技,让考古如此“炫酷”

半空中,“嗡嗡”作响的无人机在盘旋拍摄;实验室里,碳-14测年、DNA分析;探方外,考古工作者依然与文物隔空“对话”……如今,在中国大地上,从挖掘到保护,有高科技的加持,让现代考古可谓如虎添翼。

“拼对”成功,离不开AI

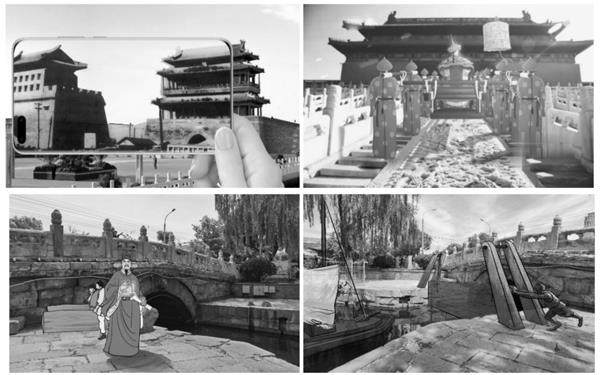

2023年6月10日,三星堆遗址祭祀区两件“跨坑拼对”成功的大型青铜器再次引发人们的关注,通过三维扫描和3D模型等科技手段,两件国宝以完整的形态清晰地展现在大众视野中。

其中,铜兽驮跪坐人顶尊铜像通高1.589米,由2021年三号坑出土的铜顶尊跪坐人像和1986年二号坑出土的铜尊口沿、2022年八号坑出土的铜神兽组合而成。

而铜罍尊倒立鸟足顶尊神像通高2.53米,包括1986年二号坑出土的铜鸟足人像、2021年三号坑出土的爬龙铜器盖和2022年八号坑出土的铜顶尊撑罍曲身人像、铜持龙立人像、铜杖形器等部分。

两尊铜像不仅实现了“跨坑”拼对,也跨越了考古发掘工作的数十年。在这背后,人机智能协同考古发挥了重要的作用。

彼时,新一轮文物出土清理工作逐步推进,专家发现,三星堆许多先后出土在不同“祭祀坑”的文物其实是“一家人”。

然而,由于文物脆度高,且通身高度较高,实物拼对将面临风险,对文物会造成不可逆的损害。于是,一支由文物考古与前沿科技组成的联合团队诞生了。

首先,团队要对文物进行全方位的扫描,并基于扫描数据对文物进行三维建模,再通过AI智能计算分析,提取各个神像“碎片”的几何特征信息,通过计算特征相似性得到匹配度。

其次,工作人员需要具体分析“碎片”的受力,通过是否能达到受力平衡来判断不同拼接组合的可能性,并通过量化数据验证两件器物“合体”拼接的可行性。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《党员文摘》2023年17期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅