| 精英圈里的生育主义 |

今年3月初,阿丽亚·巴布辞去某智库的工作,投身于一项大多数人闻所未闻的事业。在公共政策领域从业数年,这位26岁的伦敦姑娘对英国乃至全世界、全人类的未来产生了一种忧患意识。“我发现人们想生或想再生孩子的愿望普遍得不到满足。”巴布说,“考虑到生儿育女是生活的重要组成部分,这个事实显然说明哪里出了问题。”

巴布如今专攻一门鼓励生育的哲学——生育主义。其核心理念看似简单:没有足够多的孩子,我们就没有未来,而发达国家的生活方式已经变质,与人类繁衍后代的生物本能发生了冲突。该观念同理性主义和有效利他主义这两种亚文化紧密相联,在出生率下降的大背景下,越来越风靡于硅谷内外的科技圈子,尤其受到偏保守群体的认同。

“我跟科技界的好几位企业家一直保持交流,他们都赞同这种观点……很多绝顶聪明的人都为此忧心忡忡。”“宏大”公司创始人本·拉姆表示。这家得克萨斯生物技术公司专业开发旨在提升未来生育能力的人造子宫等生殖技术。

“我们很熟悉生育主义运动,也支持这项运动。”“守护者”的联合创始人杰克·科兹洛斯基坦言。“守护者”是迈阿密的人工智能婚配服务平台,帮助用户寻觅有意共同生养子女的佳偶,以应对“因婚姻危机而加剧的生育危机”。

“我鼓励那些负责、正直的聪明人生孩子,因为他们能创造更美好的未来。”主张生育主义且已怀二胎的黛安娜·弗莱施曼说。她是新墨西哥大学的一位心理学教授,并在一家胚胎优选初创公司兼任顾问。

生育主义名头最大的拥护者无疑当数银河系首富埃隆·马斯克,他与三名女性生下了十个孩子。“假如人们不努力生孩子,文明就会崩溃。记住我的话。”马斯克在2021年12月的一场商业峰会上发言道。他将人口锐减列为人类“头号危机”(严重级别高于气候变化),并发出警告说,拖全球出生率后腿的日本“最终会灭绝”。

“内幕网”去年11月发表的一篇文章引起了公众对生育主义运动的关注。文中提到,基因检测公司“23与我”的联合创始人琳达·埃维承认,该运动在得克萨斯州科技圈风头正劲;高端度假村“对话”的董事总经理也表示,那个圈子几乎言必称人口下降。

西蒙娜与马尔科姆·柯林斯夫妇正是这场运动的焦点人物,这两位30多岁的美国人是由企业家转型的哲学践习者,同时也为人父母。他们表示自己只是该理念最坦率的倡导者,其实同道者大有人在,多数人不愿亮明观点而已。2021年,两人在其非营利性质的基金会旗下创立了一个不限宗教的运动团体:生育主义者协会。扶持过许多理性主义与有效利他主义组织的爱沙尼亚科技界亿万大亨扬·塔林,向协会捐助了48.2万美元。目前该协會正在积极游说政府,会见商界领袖,并寻求机会与生殖技术公司及生育诊所开展合作。

柯林斯夫妇并不是“生育主义”一词的发明人,这个词由来已久,类似的还有“多生育主义”,一般用于描述意在提高生育率的国家政策或那些鼓励生育的主流观念。与之相对的是“反生育主义”,主张若没有好日子过就不要把新生命带到这个世界上来。美国家庭研究所研究员、支持生育的人口统计学家莱曼·斯通认为,与千千万万普通生育主义者的想法不同,柯林斯夫妇的理念属于“一种罕见的亚文化”。在人口危机的警钟声下,他们剑走偏锋,以非宗教、非正统的方式重构了地球上最传统的一种观念,而正是这个版本在科技精英圈内受到追捧。

“我觉得不能说这种理念单单吸引了硅谷人。”家住宾夕法尼亚州的马尔科姆在与我的一次超长通话中分析道,“应该这么说,任何人只要熟悉现代科学和统计数据,都会意识到这是个问题,然后就会进一步关注。为什么你会感觉认同这种理念的硅谷人特别多呢?因为他们对数据更痴迷,也更富有,所以能做到对一件事情更加专注;也因为他们有钱有势,不怕变成舆论攻击的靶子。”

| 从不育主义到多生多育 |

那是他俩的第二次约会,当时两人坐在天台上眺望附近的树林,马尔科姆第一次提出想要孩子,西蒙娜却反应冷淡。“那会儿我只想独自过完一辈子,不结婚,也不生孩子。”她回忆道,“要是有人问我,‘你想抱一下宝宝吗?’我会回答,‘别,还是你抱着吧,我就看看不动手,这样自在多了。’”

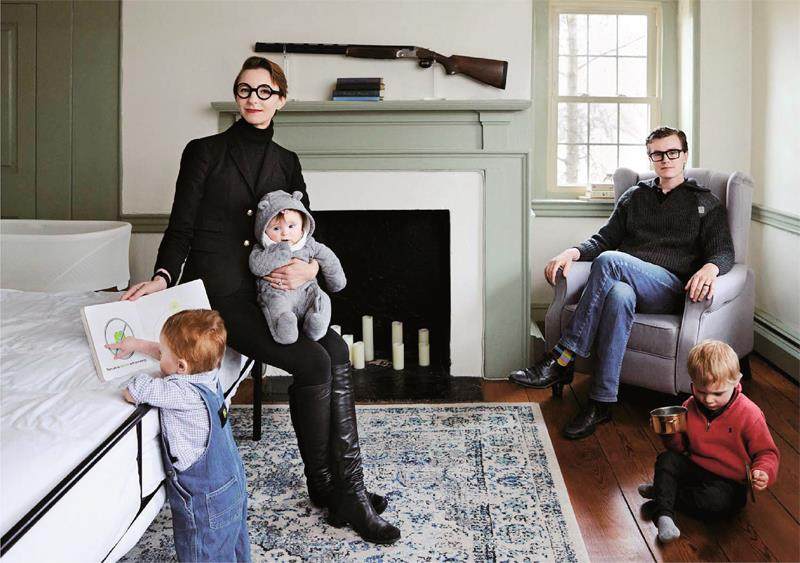

西蒙娜接受采访时,胸前束着五个月大的女儿泰坦,不时发出咕哝声;马尔科姆则负责照料两个儿子——两岁的托尔斯滕和三岁的奥克塔文。他们安家在绿树成荫的费城郊外,一面抚养子女,一面全职担任某旅行社的联合首席执行官,同时还要撰写关于生育主义的书籍并开展非营利项目,可以说样样兼顾、面面俱到了。他俩总以一板一眼的老派形象示人,有摄影师来访时会一丝不苟地穿上乡村俱乐部风格的商务休闲装,对媒体记者热情洋溢、知无不言。