| 走進“卷王之城”|

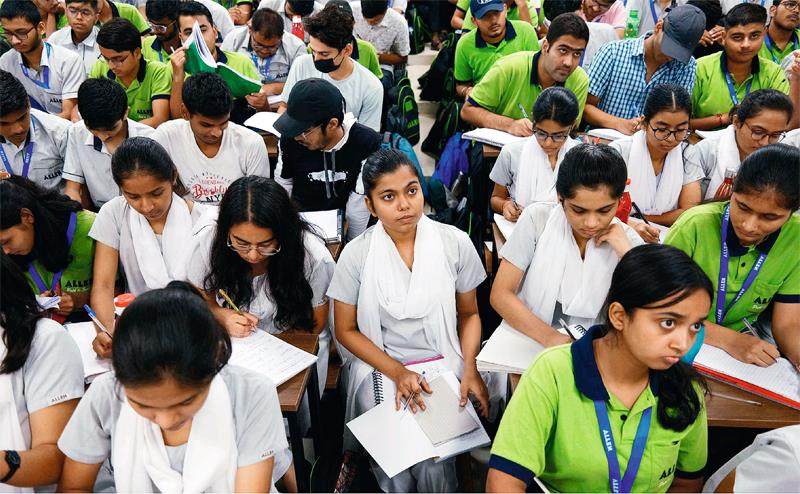

每年夏天,拉贾斯坦邦沙漠的热浪都会滚滚袭来,与此同时,火车会载满印度各地的学生赶往该邦东部城市科塔。这座城市虽小,却开满了补习学校,堪称印度的“补习之都”。粗略估算,每年会有15万学生到科塔补课,希望借此提高成绩,考入名校。他们中有不少来自印度最穷最苦的地区,是水果商贩、焊接工、货车司机、建筑工、清洁工、人力车夫的孩子。印度社会贪腐严重,不论是体制内还是体制外,想进步都得给好处费。在这样的大背景下,考进名校是普通人跻身精英阶层最靠谱的途径之一。高考会依据成绩给全国考生排名,家长为了提高孩子的成绩,让孩子有机会成为医生或工程师,常常不惜背负重债给孩子报补习班。

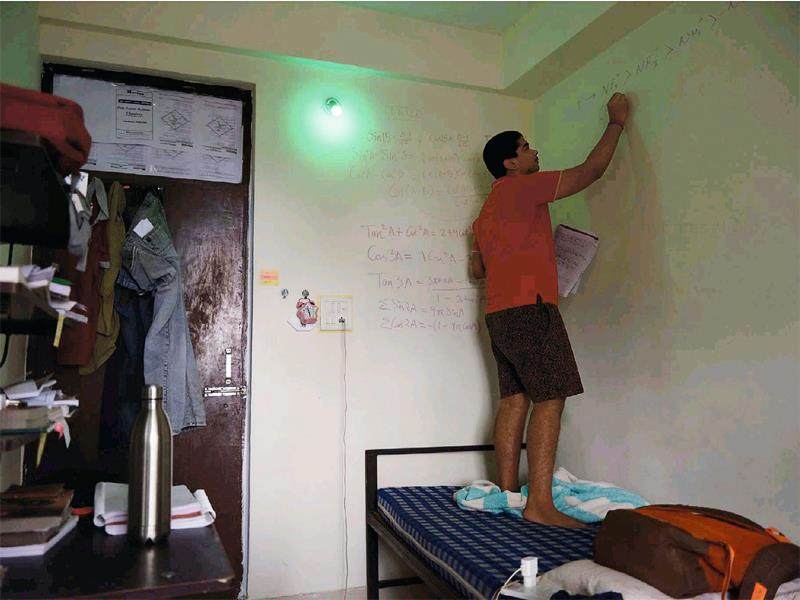

科塔是一座“卷王之城”,整座城市弥漫着唯恐被人落下的恐惧。走进科塔,仿佛来到了印度式焦虑的“露天博物馆”。狭窄的街道两旁挤满了学生宿舍、补习学校和食堂。街边小店的货架上除了洗发水、食用油等日用品外,还可以找到模拟试卷。小吃摊卖三角炸饺,都是用旧习题纸打包。书店书架上摆满了知名工程师的自传以及各式各样的成功学书籍。就连喝咖啡的马克杯上都印着:“你如果没有感到恐惧不安,只能说明你的梦想太微不足道了。”

从很多方面看,科塔都反映了印度社会普遍存在的不平等现象。2022年,印度共有274万人报考工程学和医学专业,但录取名额只有64610个,260多万人最后都是陪跑。每年到科塔补习的学生中,只有很小一部分可以如愿考进名校。这些被称作“尖子生”的人在其他学生眼中是一种“符号”,代表着“只要有毅力、肯拼搏,就可以考上名校”。落榜的大多数人会选择继续补课,重复参加高考,直到无法承受补课的代价为止。有的会选择放弃,回村里找份临时工;有的会选择去差一些的学校,这些学校毕业生的收入和名校毕业生相比差距很大;有的则会完全退出劳动力市场,这部分人群中绝大多数是女性。

虽然考上名校的概率低到令人绝望,但年轻人还是前仆后继地赶往科塔。开办补习学校也因此成为了一门火爆的生意。科塔共有300多家补习学校,每年的收入在3.5亿美元到4.5亿美元之间。其中,规模最大的是艾伦事业学校,目前学生总量已经突破100万。

| 科塔的崛起之路 |

科塔的教培行业最早脱胎于维诺德·班萨尔的想法。班萨尔原本在科塔一家纺织厂当机械工程师。当时的科塔是一座工业城镇,人们除了到合成纤维厂和采石场打工外,没有多少选择。1974年,班萨尔确诊神经性肌肉萎缩,只能另谋出路,他开始给高中生补课。1985年,一位邻居的女儿在他的辅导下高分通过工程学入学考试,顺利考进印度理工学院。之后,左邻右舍的孩子都找他辅导功课。他带的学生,每年考进印度理工学院的越来越多:1990年13名,1993年23名,1995年49名。