在人们认为最疯狂的极限运动中,张树鹏却保持一如既往的理性,即便在巨大的挑战中也留有“安全余量”。他如何通过干百次的飞行练习,一步步成为现在的自己?他又面对着怎样的低谷?

不要看到极限运动,我们就嘲弄其轻视生命,我们应该更多看到其背后的精神。他,目标清晰,渴望强烈,相信自己能突破极限,相信自己能达到世界顶尖。他不是在挑战天空,而是向内挑战自我。

起飞

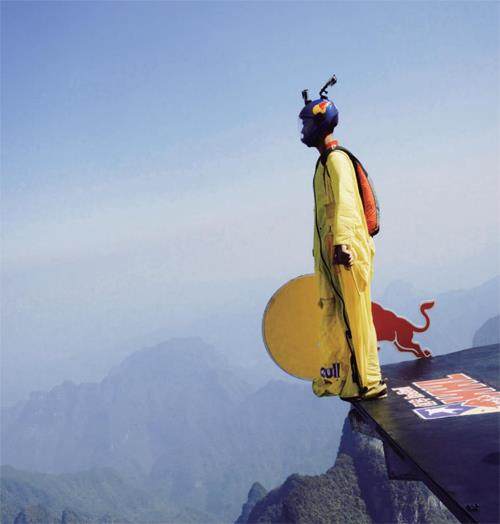

他静静站立在一块不足2平方米的平台上,脚下向前一步就是1000米的深渊。与他的安静十分不和谐的是,他身后仿佛是另一个世界,游客的呼声此起彼伏,甚至有些过于吵闹。他回过头,笑着向游客招招手,便转身戴上头盔,无论外部世界有多么吵闹,张树鹏此刻只需让自己静下来。在同一个地点上千次起跳后,这对他来讲不是很难。

小时候的张树鹏总做一个梦,在学校操场上他使劲儿奋力向前跑,边跑边扇动几下手臂,就像乌儿一样飞起来了。这个梦从他幼时开始做,持续到现在,变换的只是场景,有时是山坡,有时是草坪。梦中的飞翔好像也像此刻这样静谧,只是更容易被惊扰。每当他在梦里发觉这是个梦,希望多飞一会儿,就总会马上醒过来。

这种从小对飞行的渴望,在18岁之前并没有催生他去做什么关于飞行的事儿。少年时期张树鹏的性格,和现在并无太大差异,沉默寡言,低调内敛,但心里好像总是憋着股什么劲儿。初中毕业后,他考上了赤峰学院初等教育专业学体育,父母希望他在毕业后找一份安稳的工作。

命运的齿轮在18岁那年开始转动。一所北京的滑翔伞学校到他们学校招收学员,那时滑翔伞运动在国内还没有太多人知道,好多同学和家长都排斥这种危险的运动。强烈的好奇心驱使张树鹏去网上搜索有关滑翔伞的资料,看着电脑上出现的画面,他模糊地想起儿时在电视上曾看到的片段——一座山坡上铺着一片彩色的布,一个人背身拉着它在山顶起飞。天生对飞行的喜爱和对外面世界的好奇,共同成为张树鹏18岁那年勇敢作出选择的推动力。他在同学和父母的反对声中,报名,训练,走上了这条充满未知和危险的飞行道路。

2008年,张树鹏凭借出色的表现,入选国家滑翔伞队。仅在一年后,他便在克罗地亚第五届世界滑翔伞定点锦标赛上,夺得中国首次滑翔伞世锦赛冠军。在别人眼中,他像是被神选中的人,但其实他并不觉得自己有天赋,“别人看到的只是我精彩的那一小段飞行,在那背后是大量且艰难的训练。”压力最大的一次,是参加动力滑翔伞的比赛,赛前飞行训练时他颈椎受伤,医生说:“你从此以后就不能参加这些飞行或比较剧烈的运动了。”因为当时伤得确实很严重,深受打击的他痛苦了很久。飞滑翔伞的那些年,张树鹏受了太多的伤,这也让他在后来从事翼装飞行时少走了很多弯路。

“飛吧,飞吧!”一位老大爷将手机举过头顶。“这才是中国人的骄傲啊!”人群中不知谁喊了一句。一个看起来70多岁的白发老人,手抱拳杵在下颌,小声念叨着:

“一定要安全啊,千万要安全啊。”在他身后的观众中,大部分人是人生第一次看到甚至知道翼装飞行,由于景区工作人员总会拿着一个大喇叭提醒游客诸如——“10分钟后在山顶中国飞人张树鹏将要进行翼装飞行”,很多游客就认为这是一场飞行表演,人群中总有人小声催促:“怎么还不跳啊。”

但其实对张树鹏而言,这只是干百次飞行练习中的一次。

轨迹

戴上头盔后站在平台上静静等待数十秒,是张树鹏每次飞行前的习惯。这短暂的时间里,他不仅是在调整自己,让自己完全静下心来,也会在脑子里模拟一遍飞行轨迹。每次飞行他会在空中给自己设定几个点,由点成线,比赛中如果不能把它飞成非常直的线,那么用时就会比别人长。

有那么几秒钟,张树鹏的世界与围观游客的世界达到了同样的静。就在瞬间,他纵身跃入峡谷。身后的人群几乎是同时冲过铁链,冲向护栏探头向下望去,想最大限度用目光追寻他的轨迹。

以近200公里的时速,俯冲而去,张树鹏的身影先是消失在凸出的岩壁下,十几秒后,又以模糊可见的纸片儿般大小再次出现在围观人们的视野中。“你看,他在那!”人群依旧骚动。

张树鹏目前每年大概会来天门山近20次做飞行练习,天门山近乎90度的悬崖峭壁和上千米的垂直落差,外加它配套设施成熟,上下山交通格外便利,使得其成为国内乃至世界上具有独一无二天然优势的翼装飞行场地。张树鹏十分熟悉这里的山谷,他已经在这里飞了1200多次,在山谷上空飞行了600多分钟,“整个天门山的山形地貌已经刻在我脑子里了。”

天门山是国人了解翼装飞行的第一扇窗口。2011年,杰布·克里斯身着翼装成功飞越天门洞,彼时还是滑翔伞运动员的张树鹏,在电视上观看了这场飞行,很受震撼,一种比滑翔伞更接近于飞翔——真正如乌儿般自在的飞行方式,吸引了他,更吸引了全世界的极限运动爱好者对天门山的注意,也自此将翼装飞行带进中国。