曾经有人说,全世界的马拉松赛道看起来都是“垃圾满地”,随着越野跑赛事的火热,这一说法,也慢慢扩展到山野。

去年6月,三夫赛事时任赛道总监林潇,与他的同事一起通过“特批”,进入当时仍处于封闭状态的张家口崇礼区。为了冬奥会顺利进行,崇礼从2022年1月4日起,封闭管理已有半年。当时林潇怎么也不会想到,2个月后当一切结束时,他会与1.5吨的垃圾一起离开崇礼168超级越野赛的赛道。

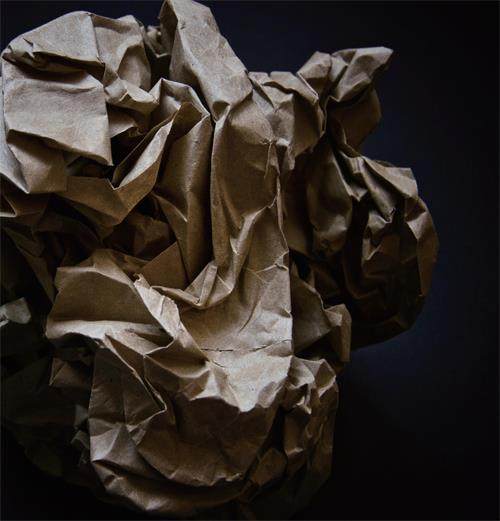

空水瓶、能量胶皮、盐丸包装、保温毯以及其他垃圾,賽后上山收路标、垃圾的队伍都不需要看轨迹,只要沿着垃圾便能走完整条赛道。林潇和他的同事忙不完,又叫上了十几个志愿者。皮卡车装满了拉下去,倾倒完上山再拉。就这样,忙了三天捡了三天。最后他们估计了一下,从山里捡出来的垃圾,差不多有1.5吨。去年崇礼168参赛人数超过5000人,就算把这些垃圾平均分到每个人身上,也有300克之多,当然了,这个数据里包含一次性的赛道标。一袋能量胶大约70克重,能量胶皮则不足10克,一张保温毯50克,一个空的500毫升空塑料瓶的重量大约是20克。1.5吨的垃圾如果堆在一起,其势蔚为壮观。

2023年崇礼168赛后,没想到备受关注的仍是,赛道上的垃圾与捡垃圾的人。

是谁在赛道上制造垃圾?赛事公司在面对垃圾问题时为何如此被动?赛事垃圾问题的根源是什么?我们与参赛跑者、赛事方和环保关注者聊了聊。

是谁在赛道上扔垃圾

郑树是2023年崇礼168超级越野赛UTG组(168公里)的选手。为了确保赛中的能量补给,他准备了20条能量胶。超长距离越野赛,拼的就是肠胃的消化能力,即便精英选手也经常在这样的距离里出现拉肚子,甚至上吐下泻的现象。

郑树这次也跑得十分痛苦,比赛期间受到肠道不适的影响,拉了十几次。下午2点出发,跑到东梁底补给站的时候,已经是凌晨两三点。郑树经过简单的休息,便准备继续前进。走出补给站,温度不足10℃,赛道上前后无人,他一个人在黑暗中继续前进。越跑越困,越跑越冷。郑树被拉肚子折磨得心情烦躁,“当时又困又疼,只希望能够快一点结束比赛,并且有一种非常无力的感觉。”他回忆。

补给站里吃的能量胶还没发挥作用,郑树决定再吃一条。于是从背包里又拿出一条能量胶,吃完往回放时,一摸背包口袋,摸了一手黏。低头一看,原来上一段吃完的能量胶忘记拿出来了,三条能量胶有的没吃干净,顺者切口流出黏稠的糖浆,从越野跑背包的口袋渗了出来,原本已经比较烦躁的心情彻底激火,郑树愤怒地将四条能量胶皮全部丢弃在赛道上。当时正处在一条硬化路面上,郑树将垃圾扔在了赛道的中间。“赛后会有工作人员清理。”郑树如此解释。

当然,扔垃圾没有任何借口,但在168公里这样的超长赛道上,很难做到一直心态平和,艰苦的环境进一步降低了人们的道德底线。就好像在北京这样一座交通资源挤兑的城市里开车,想要不路怒,是很困难的。

郑树自然也知道在赛道扔垃圾不对,带上山的20条能量胶,剩下16条都扔在CP点的垃圾桶里。“大家都是成年人,其实回到城市里都不这样(扔垃圾),但在山上艰苦环境下,很难要求完美。”

另一位参赛者老张,参加了MTC组(70公里)的比赛。该组别在夜晚出发,老张为了夜里跑步不太困,出发日下午睡了个午觉,果然前半夜一点不困。但也因此错过了在GP点休息的机会,凌晨三点多,眼看快天亮了,老张却实在困得睁不开眼了,于是他决定裹着救生毯,在路边的草丛里稍微睡一会儿。