Keya在公司属于时常被羡慕的一类人。翻开她的社交账号,几乎都是骑车的照片,一身骑行服,骑着公路车在乡野、山间、海边流窜。不熟悉的人看着这些照片可能很难猜到,Keya的职业是程序员。

在大多数人的印象中,程序员或许是一个沉默、低调的群体,穿着格子衫沉浸在程序的世界里,或者困在大厂的“996”作息中。工作总有许多身不由己的时刻,或是极致的加班时间,或是强大的项目压力,自己的生活被无限压缩,宅似乎成了这个群体大部分人的现状。

但是,他们中也有许多人走出了工位,用有限的业余时间,在户外找到了更大的天地。

将户外作为“第二人生”

很长一段时间里,骑车下班是Keya一天中最放松的时刻。与地铁或者公交的封闭空间不同,骑行的感受是开阔的,除了赶时间之外,还能让人有观察、感受、思考的空间。

当时,Keya骑的还是简单的折叠车,下班时刚好是傍晚,一些很日常的风景在她眼里都变得美好:向西行驶总给她一种在追赶夕阳的感觉。抬头看天,天空在不同的时间呈现粉色、橘色、紫色、蓝色等不同色彩,一排排亮晶晶、像玻璃珠的小路灯总会在黄昏时亮起,北京四环路上车水马龙,总有汽车碰见她时会减速示意让她先行。

“每天最美好的时刻就是骑车下班,不是因为结束工作而美好,而是因为开始感受生活与爱。”买的第一辆折叠自行车时,Keya这样记录自己的心情。

此后,除通勤外,Keya也会参加一些夜骑长安街等其他的骑行活动,折叠自行车变成了现在的公路车,骑行逐渐地占据了她的全部业余生活。

每周周中晚上,Keya会和骑友一起去奥森刷圈,每周末则会雷打不动地骑百公里小长途,偶尔也会参加一些骑行比赛。这几天,keya正处于工作Gap期,她几乎每天都会出去骑车。除了北京,还去了青岛、济南、泰安、内蒙古等各个城市骑车。“每当骑完一个痛苦的长坡,站在山顶看见周围风景的那一刹那,会觉得生活真美好。”Keya说。

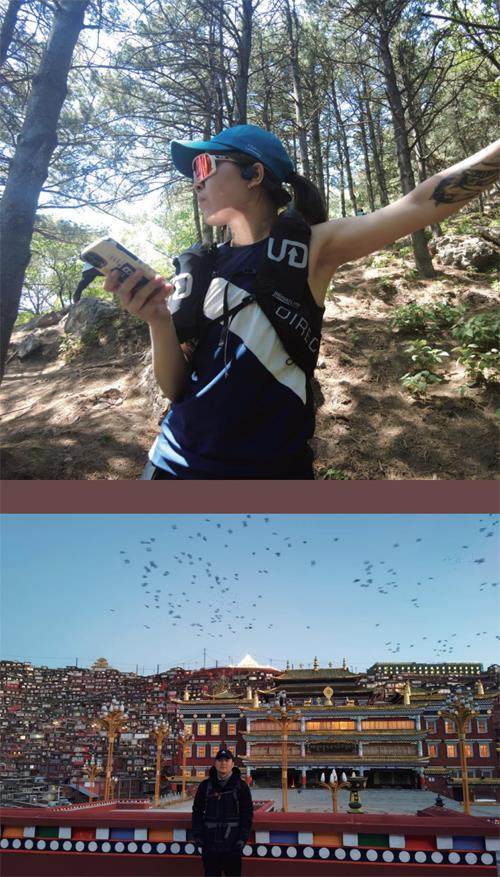

像keya一样把户外当作第二人生的人还很多,Luke也是其中一个。

Luke在大厂工作,晚上加班到11点甚至12点之后是常态,但他还是会坚持8点起床,晨跑10公里,状态和时间都允许的时候,他还会5点多起床,去奥森跑30公里。

在喜欢户外的父母的影响下,从很小的时候,跑步就占据了Luke大部分空余时间。他是一个目的性极强的人,享受制定目标然后完成它的愉悦感,大学期间,他先后完成了半马、全马和铁人三项这几个目标。

201 7年,Luke第一次接触到越野跑,他发现,与路跑相比,越野跑的挑战性和趣味性都更强,时常需要与长长的陡坡、泥泞的路况和疲惫不堪的身体做对抗,面带微笑冲线的那一刻,他觉得自己无所不能。“我的人生中不能没有跑步。”Luke说。

此后,他开始密集参与越野跑比赛,里程从50公里、70公里到百公里以上。以比赛为核心,他制定了规律的日常训练计划。

即便是在以“卷”著称的大厂,生活时间被无限压缩的情况下,他还是保持着惊人的运动量:据Luke自己统计,过去的一年,他平均每个月跑步300公里,穿插10~20小时的健身房,再穿插一定量的骑行。

“每天11点、12点左右下班,回去之后迅速睡觉,还可以有七八个小时的睡眠时间。”在Luke的规划中,业余时间被精准切割,且90%都用在跑步和训练上,“还有5%用在训练衍生项目上,比如按摩。”

除騎行和越野跑之外,在攀岩这种小众运动圈,程序员也占据了一定的比例,“每到周末,每一个岩馆的墙壁上都长满了码农。”一位岩友在社交平台分享道。

阿冯就是周末“长在岩馆墙壁上”的岩友。一年前,阿冯还没有接触任何运动,久坐让他的身体出现了些问题,动一下能听到骨头咔啦响。

去年3月,在女朋友的带领下,阿冯第一次接触到攀岩。他属于天生适合攀岩的人,身形较瘦,柔韧性好,能轻易做出一些需要技巧的动作,且手部皮肤干燥,有时不需要镁粉就能扒住岩点。第一次攀岩,他就完成了V3路线。

除室内攀岩外,阿冯也尝试过野攀。有些野攀地点偏僻,路上长满了草,需要割掉草才能往前走。在看似不可能爬上去的岩壁上探索出路线,爬到顶,俯瞰城市的风景时,阿冯觉得那种美妙感无以复加。

此后,攀岩成为了阿冯最大的爱好。每到周末,他会一直待到岩馆关门,工作日也会趁午休时间去攀岩一小时。

逃离与进入

在骑车之前,Keya也接触过滑雪,踩着滑雪板以极快的速度冲到白雪皑皑的山里,风在耳边呼啸。这个时候她觉得,“速度”把以前那种抽象的“自由”的感觉变成了很具体的东西。此后,当她骑着公路车往山里走,或者放坡的时候,自由的感觉又会出现。

Keya觉得,程序员群体中有相当一部分人属于“小镇做题家”,自己就是这一类型。父母无法提前为自己铺路,读书时选择理工科,工作后选择程序员,都是因为这是最稳妥、最容易就业的路。看起来自由的他们,好像一直被隐形的社会规则所束缚。

当然,在求学的过程中,她也曾对技术痴迷过,被高精尖的东西所震撼。但这种狂热一闪而过,取而代之的是对“1010”这个规律但枯燥的世界的疲惫,有同事自嘲,他們就像科技届的“富士康工人”。