1

丙寅年,就是莫應丰先生获首届茅盾文学奖的第四年秋天,我刚逾而立之年,在湘钢办报纸。

湘钢在我国冶金系统的“三皇五帝十八罗汉”中,排在“五帝”行列,属大型国有企业,除炼钢铁、轧盘条,还有报社、广播电视台。小孩儿从出生到幼儿园,从小学到中学,从职工中专到职工大学毕业,然后在厂里上班,吃喝拉撒,生老病死,除了没有火葬场,什么都有。我在这个小社会里一般是足不出户,犹如井底之蛙。因为办报,有时给省城和北京的报刊写点儿小文章。办着这《湘钢报》,自得其乐,“井”外的事似乎与我无关。那时,我只知道莫应丰的长篇小说《将军吟》获茅盾文学奖了,他在省文联任什么职,我不清楚。

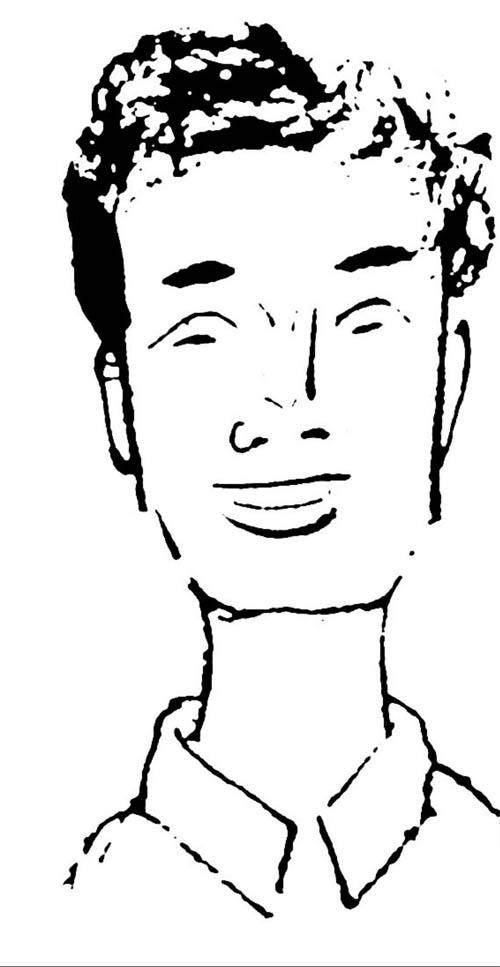

此前,我听说他的长篇《将军吟》投到人民文学出版社后,引起关注,出版社把他请到北京,社领导和编辑们与他一起研究、商量、出主意,建议对作品中有些太露锋芒的内容进行修改。他在招待所搞了几天后,作品原封未动地交给出版社,说,这是我把脑袋吊在裤腰带上写出来的,我不想改,也不好改。你们敢发,就这样发,不敢发,就算了。最后,是社领导韦君宜拍板,同意按他的原稿发表出版。他坚决不同意修改,当时那个神情,我琢磨着应该和这画报上的神情差不多。他写的作品要到出版社出版,是他有求于人家,对人家还是这样的神情,如今又获了茅奖,看来,他会更不好说话,难接近。

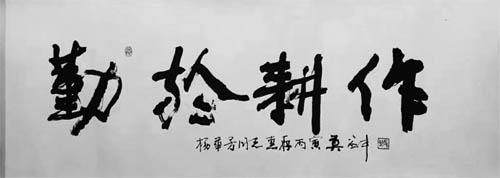

这块匾额,是那年他来湘钢写给我的。

那天,他住在湘钢招待所主楼。湘钢当初是苏联援建的,招待所主要是招待苏联专家,所以都是按苏联的设计建的,两三层楼高,墙很厚,木地板。那天我们吃了晚饭,在所里的林荫小道转了几圈,然后到他住的外屋聊天。湘钢报社的美编刘原,是齐派画家,在广州军区时和他都是文艺兵。刘原善谈,时不时讲起他俩在广州军区大院的趣事。他只是静静地听着,有时就呵呵地笑。到晚上十一点多,我平常这个时候都上床了。然而他兴致正浓,大家也都很开心,我也不想辞别。可能是发现我时不时按摩眼角太阳穴,他忽然说:“有纸笔吗?”画家刘原忙说:“有,有。”因为国务院和省有关领导常来湘钢视察,招待所备了一些宣纸和笔墨。刘原拿来宣纸笔墨,对我低声说:“莫夫子的字,千金难求。”然后说:“莫夫子,是题词还是?”他说:“华方,你天庭饱满,地阁方圆,浓眉大眼的,我给你画下来看看。”不知他还会画画儿。既然他说画,看看他会把我画成什么样子。我精神了,正襟危坐。他拿毛笔蘸着墨,说:“放松点儿,不是开会,不要那么严肃。”我不由咧嘴笑了。只见他手上的笔或勾或圈,时涂时点,不一会儿,拿起那张纸对着我看了一下,又悬腕补了几笔,说:“看看。”我一看,这是一幅毛笔画的漫像,线条粗放,似是非是,但神似。我不知他还有这一手,不由得对他更是敬佩。我们一起的还有一个二十多岁的同事小游,看见他给我画的漫像,上前小声说:“莫老师,能不能给我画一幅?”他抬头望了他一眼,也不问他姓甚名谁,何方神圣,只说:“你坐好。”然后又提笔左一笔右一画,又是勾又是圈,涂一涂,点一点。“你的名字?”“游小军。”他在游小军的漫像边写上他的名字。游小军接过漫像,喜笑颜开。

见我们开心地笑着,再无困倦之意,他微笑着又裁了一张宣纸,手拿毛笔在砚池里蘸呀蘸的,蘸了几下,忽然手一抬,笔走龙蛇,霜苔墨数点,老干鳞皆花,笔一收,一个雄浑饱满的“勤”字落于纸上。刘原画家在一旁拍手叫道:“好!好!飘若浮云,矫若惊龙。莫夫子起手不凡,起手不凡呀!”他只“嗯”一声,眼睛没离宣纸,又把笔上的墨蘸得满满的,挥手写下“于耕作”三字。刘画家在一旁又兴奋得叫了起来:“苍劲有力,雄浑飘逸。好!好!还有一个落款……”他换了一支小毛笔,写下几个清秀飘逸的小楷。刘画家一看,有些失望地叫道:“莫夫子,不是给我写的呀!”

后听刘原画家说,他的字在长沙城里是很难求到的。

2

“勤于耕作”,这字当然不用解释,我明白他的心意。

此前,他和我聊天时,说到写东西。他说我哥杨容方写的那个灯伢儿,在河边钓鱼,一甩钓竿,那鱼钩子就钩住了身后那土匪的耳朵,这个细节很生动。他也讲到我写的那个锣鼓班子,说那个吹唢呐的一口气吹几个调子,有味儿,配的那个插图也很好。我当时很惭愧,偶尔才写了那么一点儿小东西,他碰巧看到了。我的这点儿小玩意儿,在他那获奖的鸿篇巨制面前,简直是小巫见大巫。他说,你要多写呀。那一晚,他和我聊天,给我画像,写匾额,那洪亮的嗓门,很有感召力的话语,让我感觉他就像一个兄长,希望我这个小弟能有点儿出息。我口里没说,在心里暗暗思忖,过几天请人把这横幅裱一下,用镜框装好挂起来。