【关键词】干部 高质量发展 敢为善为 【中图分类号】D602 【文献标识码】A

習近平总书记强调:“要坚持真抓实干,激发全社会干事创业活力,让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。”这是对全党全社会提出的重大要求。在“四敢”中,干部敢为是地方敢闯、企业敢干、群众敢首创的首要环节,对国家治理的总体面貌和效能状态具有重要作用。那么,当前干部队伍的精气神如何?是否存在影响干部敢为善为的制约因素?如果存在,这些因素集中体现在哪些方面?如何有效破除这些因素进而释放激发干部担当作为的动能?这些都是值得关注的重大现实问题。基于此,本文通过实地调研和面向全国的网络问卷调研等方式,对上述问题作出分析。

就调研数据而言,数据具有一定程度的代表性。从性别来看,男、女分别占比为54.7%、45.3%;从年龄来看,50岁及以上占10.2%,40-49岁占25.2%,30-39岁占43.4%,29岁及以下占21.2%,中青年特征较为明显。从学历来看,大专占29.7%,本科占63.1%,硕士占7.1%,博士占0.1%。从职级来看,厅级占10.3%,处级占31.3%,科级占28.9%,科级以下占29.5%。

当前制约干部敢为善为的三大因素

政治路线确定之后,干部就是决定的因素。调研发现,当前干部队伍总体上呈现出敢为善为的良好精气神,能以昂扬向上的精神面貌推动高质量发展。在回答“如果对您所在地区或单位干部敢为的状态打分,您觉得可以打多少分(满分10分)”问题时,选择8分及以上的占83.2%。

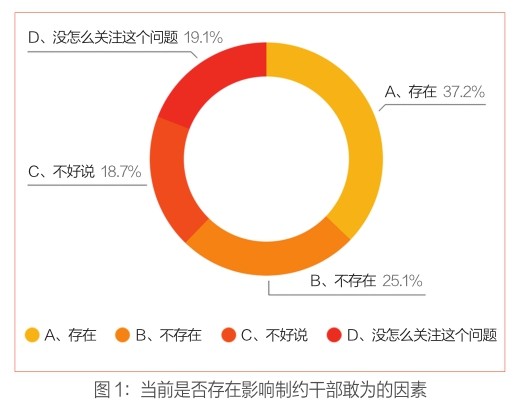

那么,哪些因素可以用来衡量干部敢为善为呢?调研发现,75.9%的受访者选择“是否保持积极的工作状态”,68.4%的受访者选择“行动上是否求真务实、真抓实干”。但是,当前仍存在一些影响制约干部敢为善为的因素。比如,在回答“您认为,当前存在影响制约干部敢为的因素吗?”时,37.2%的受访者回答“存在”,18.7%的受访者以“不好说”隐晦地表达了判断(详见图1)。分析发现,干部能否敢为是多重因素共同作用的结果。既与干部本人的能力水平有关,也与管理机制相关,还受社会环境影响。

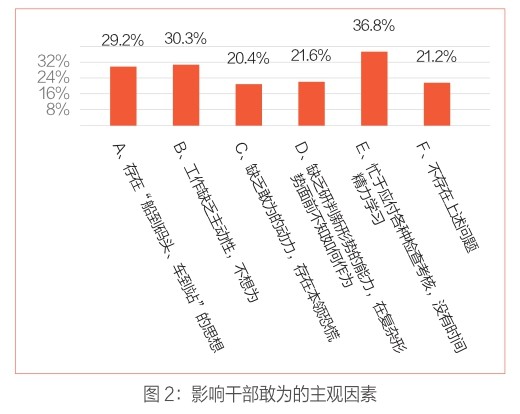

主观因素。任何一个行为的产生都是行动主体在发挥主观能动性与遵守客观规律相统一的基础上作出的选择。推动干部敢为也是如此,干部群体自身的主观意愿和能力水平是极为重要的影响因素。在回答“从主观层面看,您觉得影响干部敢为的因素主要集中在哪些方面(最多选择两项)”时,大多数受访者选择了主观意愿和能力素养问题(详见图2)。由此可见,从主观层面看,当前部分干部不敢为主要源于思想上不愿为不想为,能力上存在“本领恐慌”、不能为。

第一,思想惰性,缺乏敢为的意愿。调研发现,有的干部特别是即将退休的干部,存在“船到码头、车到站”的思想。有的干部虽然具有较强的独立意识,但工作缺乏主动性和内生动力,极易受外界因素的影响,不愿意去干、去为。

第二,本领恐慌,缺乏敢为的能力。一方面,世界百年未有之大变局和新时代艰巨繁重的改革任务,特别是基层治理领域出现的各种各样的风险挑战,使一些干部缺乏应急处突的见识和胆识,在复杂形势面前不知如何作为。另一方面,“上面千条线,下面一根针”,在社会发展日新月异、群众诉求多元化的当下,“5+2”“白+黑”的“超长待机”成为不少基层干部的工作常态,使其没有充足精力去进一步学习与提升能力,进而严重影响其敢为的热情。

客观因素。调研发现,影响干部敢为的客观因素主要集中在激励机制匮乏、容错机制执行难等方面(详见图3)。

第一,激励机制匮乏,缺乏敢为的推动力。构建科学合理、多元化的激励机制是推动干部敢为的直接杠杆。但是调研发现,当前一些地方存在激励“手段少”“难落地”等问题。