2023年4月,北约科学与技术组织(NATO,STO)第356科研小组(ET-356)发布了《缓解与应对认知战2023年报告》,提出了认知战发展的“房屋”模型,以建立认知战领域战略与战术上的技术优势,形成体系压制,增强北约在认知战方面的威慑力,进而实现对北约及其盟国的社会核心价值观以及政府公信力的保卫,并为北约及其成员国提供一份科技发展图谱,作为其能够在未来认知战领域的活动与投资的行动指引。

机构重要,设置完善

北约科学与技术组织是北约下辖的以国防和安全为目的,有选择地、严格地研发和应用经过验证的尖端科技的专门机构。主要职能包括科学研究、技术发展、过渡分析、组织应用、现场测试、性能实验等,研究、分析、综合、整合和验证通过科学方法所获得的知识。该组织下辖6个技术小组、1个建模与模拟小组和1个信息管理委员会。6个技术小组分别是:车辆应用技术小组(AVT)、人类因素与医药小组(HFM)、信息系统技术小组(IST)、系统分析与研究小组(SAS)、系统概念與集成小组(SCI)、传感器与电子技术小组(SET)。这些小组涵盖了主要技术领域,由国家代表和国际知名的科学家、工程师及信息专家组成,其中国家代表会为小组提供超出科学视角的建议,并负责与北约组织及其成员国的交流,以确保需求能够得到及时反馈。建模与模拟小组(NMSG)则负责对这六个小组提供必要的数学支持,信息管理委员会是负责为该组织运转提供信息管理服务的综合体。第356科研小组则隶属于人类因素与医药小组。

报告内容简介

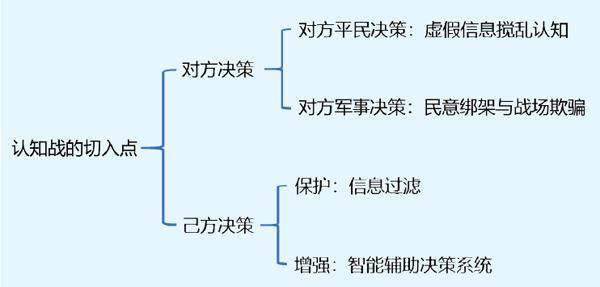

报告明确了认知战的行动方式,即通过将传统方法的应用提升到一个全新的高度,来改变和塑造人类的思维、反应和决策方式,其侵入性和无形性对现有对抗体系形成了巨大挑战,其目标是利用认知的各个方面来扰乱、破坏、影响或修改人类决策;明晰了其与传统心理战、网络战、舆论战的关系,以建议的形式对北约认知战力量建设的目标、主要路径与整体布局做出了详细的规划。并针对北约认知战力量建设所需的科技基础与组织架构、人员培训做出了短、中、长期规划,探讨了认知战发展所需的法律与道德框架,力求为北约及其成员国擘画完整清晰的认知战技术发展路径。

北约认知战思想的演变。为应对世界安全局势的不断变化,北约迫切希望通过新的战斗理念促进战斗力建设发展转型,在近两年来的首脑峰会中不断推出新的概念。在最新的“战斗柱石”概念与战争发展倡议(WDI)中,北约寄希望于认知优势、分层弹性、影响力投射、综合多领域防御以及跨域指挥等5个方面,加强其军事体系的抗压能力并提高应对危机时的战备水平。

第356科研小组在报告中认为:认知战的目标是通过认知的不同方面来扰乱、破坏、影响和修改人类决策。这也包括在诸如“深绿”这样的辅助决策系统帮助下所做出的决策,因为“人是任何行动中不可缺少的一环”。“必须通过在众多相关专业的长久投资来获得全面且可信的科学依据,这些专业包括但不限于认知和神经科学、认知和行为科学以及社会和文化研究。”同时,以这些理论研究为基础,提出一套切实可行、便于组织的作战流程、作战编组与行动准则。通过标准化、流程化作业将认知战集成到北约现有作战体系中去,在各个层次的应用软件开发、创新可以有效实现作战目标的战术战法、标准化作战流程和拓展态势感知能力,实现总的作战体系建设目标。

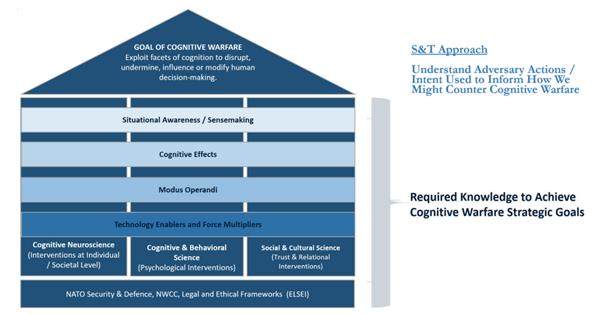

“房屋”模型是报告中进行问题分析、长远规划的主要分析方法,也是其后续进行科技投资的指导性方针。与搭建一所建筑一样,“房屋”模型也需要“四梁八柱”。认知神经科学、认知与行为科学和社会文化科学作为底层的科技支持在“房屋”模型中充当“柱”(Pillar)的作用,它们对认知战发展提供必要的理论支撑,在认知战中所发挥的作用分别对应着个人层面、心理干预与宏观结构。

由于认知战强烈的学科交叉特性,“房屋”模型通过水平的“梁”来建立起各个学科在应用上的技术交叉,以成果为导向的项目推进将会有效避免单一学科的有限视野。态势感知、认知干预、作战流程和科技支撑与加持作为“梁”(Bar),则作为直接的结果直接应用在作战体系中。

社会和文化科学揭示社会内在机理与文化传播动因。