1807年6月,军事天才拿破仑在比他的对手晚到战场的情况下,仍然战胜了莱文·本尼希森伯爵率領的俄国军队,从而彻底瓦解了第四次反法联盟,也使得法国和俄国这两个大国得以享有接下来几年的和平时光。

俄国人担纲主角

自拿破仑崛起后,法国和俄国就成了一对老冤家。在1805年—1806年的第三次反法联盟战争期间,拿破仑的法兰西大军在著名的奥斯特里茨会战中击败了奥地利和俄国军队,奥地利只得接受法国的“和平条件”,而俄军则一路退回了俄罗斯大地。

新的战事很快来临。1806年8月,普鲁士开始针对法国实施动员,而一直对奥斯特利茨的羞辱感到痛心的俄国人也立即响应,再度加入了反对拿破仑的战争。当年10月,第四次反法联盟形成,普鲁士和俄国决心联手打败法国。

然而,那位不世出的军事天才依旧才华如故。拿破仑连战皆捷,重创普鲁士军队主力,只有一支偏师逃过了劫难,退至波兰与俄军会合。波兰战场以恶劣天气和泥潭般的道路为显著特征,给素来强调快速机动的法军制造了巨大的障碍。

拿破仑面临着维持军队供应的巨大困难,在波兰人口稀少的地区,后勤保障成了一场噩梦。拿破仑试图阻止俄国人撤退,但客观条件拖慢了法军的追击速度。11月28日,法军开进华沙,但俄国人逃脱了拿破仑布下的陷阱,法国人也不得不进入冬季营地休整。

战无不胜的法军失去了进取的气势,不过拿破仑充分利用接下来的几个月时间补强自己的大军。新征募的兵员前来报到,为数众多的波兰志愿者也加入了法军,拿破仑还准备了足够的军需、弹药和粮食。到了1807年初夏,一支20万人的法国大军已经做好了行动准备。

相比之下,法国的敌人并没有那么活跃,不过沙皇亚历山大一世先是在1807年3月向前线调派了1万名援军,接着又在6月前送了一批部队。由于普鲁士无法从上一年所遭受的打击中完全恢复,也就无法提供额外的兵力,因此新一轮反法战事的主角只能由俄国人担纲。

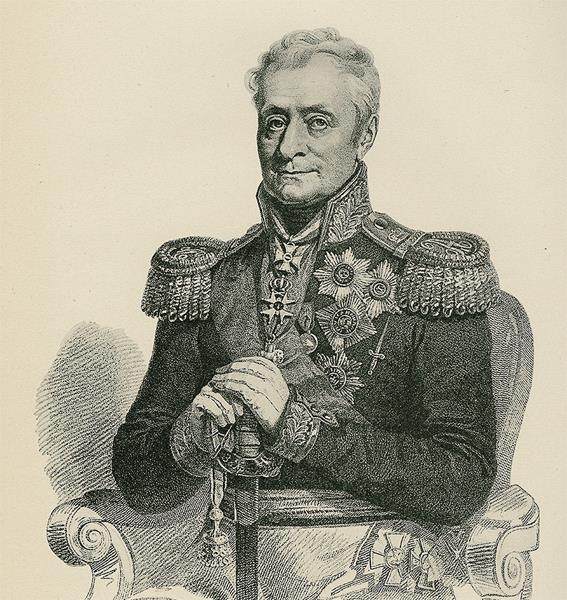

俄军统帅本尼希森共有11.5万名士兵可用,他在兵力规模上处于下风,但这位富于进取心的将军决定采取主动,而不是在原地等待更多的援军到来。俄军的攻势于6月4日开始,本尼希森打算采取各个击破的战术,先歼灭一支孤立的法国侧翼军队。

然而,本尼希森的计划过于复杂。他打算让6路独立的纵队同时进攻,但由于各部队之间缺乏协调,这场攻势在两天后便戛然而止。当俄国人开始撤退后,拿破仑试图发起反击,他于10日下令法军进攻集结于海尔斯堡的俄军“后卫部队”,但那实际上是俄国人的主力。

拿破仑本人并未参与这场战斗,在现场指挥的是约阿希姆·缪拉元帅和让·德·迪乌·苏尔特元帅。俄国人已经在海尔斯堡构筑了颇为坚固的防御阵地,因此虽然他们最终选择了撤退,但却给法国步兵和骑兵造成了重大杀伤。

危机乍现

俄军败退后,拿破仑需要在两个目标中做出选择,其一是本尼希森的军队,另一个则是反法联军的主要基地柯尼斯堡。法国皇帝一度左右为难,但他很快就决定同时追逐这两个目标。

拿破仑率领法军主力6万人向柯尼斯堡进军,同时让拉纳元帅率本部人马前往阿勒河畔的小镇弗里德兰,在那里牵制本尼希森的军队。如是一来,法国大军队便处于分离状态了,其两翼之间的距离达80千米之遥。

由于此前的战斗消耗以及向柯尼斯堡派出了部分援军,本尼希森的俄军主力已经减少到了6万人,尽管如此,面对着一路法军偏师的现实情况激励了他,这位俄军统帅再次采取主动,他决心在拿破仑的主力能够施加干预之前就消灭掉拉纳的部队。

6月13日下午,本尼希森的部队抵达弗里德兰外围,他立即命令自己的工兵在阿勒河上建造浮桥。战场已经摆下了。弗里德兰三面临水,南面和东面是阿勒河,北面是阿勒河的支流米尔斯河。小镇周围的地形平缓而开阔,田地里种植着黑麦和小麦,在其西面几千米远的地方坐落着波斯特亨和海因里希斯多夫两个小村庄,它们之间分布着小山丘和茂密的林地。