1906年正月的北京城白雪纷飞,一个婴孩在醇亲王府呱呱坠地,他被取名为爱新觉罗·溥仪。几个月之后,二十七岁的周作人和他的同学顾琅一起,在上海完成了中国第一部地质矿产专著《中国矿产志》。就在此书出版的同时,清朝最后一任驻藏大臣联豫,正率领部属艰难地翻越横断山脉的高山深谷,往拉萨的方向前行。他的属下张其勤记下一条少有人走的入藏线路,时人称之为“北路茶道”。这条“行数程而无人烟”的川藏北线的南起点,和岷江大拐弯的末端完美重合,那就是都江堰。

或许,这并不是一个巧合。草蛇灰线,伏脉千里,有一些山河的答案,甚至藏在几千几万年前。

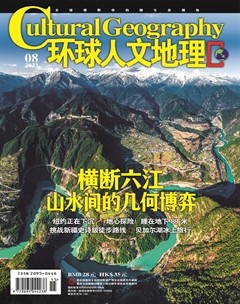

岷江的真面目或是它抛下了三星堆

都江堰,这是一个中国人熟悉的名字。成都平原的富饶,便是发根于此。从这里开始,岷江及两侧溪流冲积形成沃野千里,都江堰工程的渠首,便是岷江冲积扇的顶点。千年来,成都平原芙蓉锦城长盛不衰,能量来源正是被都江堰巧妙激发的岷江。世人皆沉湎于柔顺的岷江,激赞它宽阔平静的水面,感恩它与蜀人的和谐相处。人们不了解的,是这宽江阔水在大拐弯之前的另一张面孔,也未去深思,开创蜀地盛世的巨大能量来源于何处。

都江堰是岷江中下游的開端,也是岷江上游的结束,岷江在这里完成了它的大拐弯。都江堰之上的岷江,是同中下游截然不同的河流,它呼啸着奔腾在高山之间,以神灵之力深切峡谷,造就巨湖囤积力量,选择时机上演山崩地裂,甚至改变人类的历史。

中国当代的古地理学家认为,三星堆的消失与金沙文明的崛起,背后最大的“推手”便是岷江。学者认为,几千年前的古岷江,水道在今日河道之东,经彭州,流经广汉,丰沛的水量缔造了三星堆文明。公元前1000多年的一次地震山崩,阻断了奔腾不息的古岷江向南的道路,河流积水在今天汶川的附近积累起巨大的堰塞湖,巨量的水最后从低矮山岭溢出,遇山开山,遇谷填谷,最后袭夺了杂谷脑河的水道,在故道以西,走出今日岷江的水路。富庶的农业文明离不开丰沛的水源,三星堆的先民们被迫放弃早已成熟的家园,四处迁徙,去寻找走失的岷江。最后,古蜀民与岷江在成都平原上重逢,携手重新建立了灿烂的金沙文明。

不是蜀地的人,不知岷江的真面目。

它出生于岷山山脉的南麓,却确定不了正源,于是水文史上就给它定下了东西二源之说:东源来自海拔3727米的弓杠岭,西源出自海拔4610米的朗架岭,两源在松潘川主寺汇合后,在岷山主脊的加护下,一路呼啸向南。直到在开阔的茂县盆地,被岷山余脉茶坪山阻拦了一下,狂奔的岷江自此开始“绕路”,向南偏西方向流淌了百余公里后,又被西面连绵耸立的邛崃山脉群峰挡了去路。见西行无望,岷江在漩口这个地方急急刹住,决然掉头北上,回到岷山山脉的控制领域,积蓄力量,最终在都江堰之北,寻到了玉垒山和赵公山合围之间的一个缺口,冲破群山的束缚,经都江堰后,安逸地流淌在豁然开朗的川西坝子之上。

从漩口到都江堰的这一段大拐弯,恰是岷江上游和中游的分界点。在这里,这条江似乎被换了魂灵。在拐弯之前,岷江是自南向北奔腾在高山峡谷之间的激浪,水位高低的落差达到3000多米。一路和破碎却高耸的山谷相互塑造,高空中焚风为伴,深水里巨石为友。