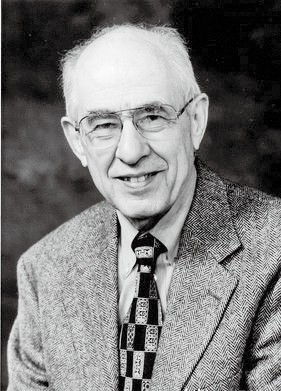

2016年3月13日,美国哈佛大学哲学系教授希拉里·怀特哈尔·普特南(Hilary Whitehall Putnam,1926—2016)在家中去世,享年90岁。普特南在欧美学术界声名显赫,曾被誉为“美国哲学的活化石”。他用24本专著和300多篇论文为我们绘制了一幅恢弘的哲学版图。他的学术优势横跨数学、哲学、心理学、计算机科学等多个学科,尤其在数学哲学、心灵哲学、语言哲学等哲学分支上卓有建树。普特南多次改变自己的学术立场,勇于修正自己的观点,以至于有人批评他是一位“思想不稳定且善变”的哲学家。他常常告诫人们,在阐释他的思想时,一定标注上时间,因为或许过不了多久,他自己就会放弃甚至否定那一想法,提出新的甚至截然相反的观点。而正是这种自我反思、自我修正,使普特南总是处于学术争论的最前沿而独领风骚。

许多学者非常认可且赞赏普特南的学术态度,因为他代表了一种积极进取、不停探索、勇于创新的精神。2016年普特南逝世后,芝加哥大学的哲学家纳斯鲍姆(Martha Nussbaum)将普特南与亚里士多德相比,高度评价了普特南一生经历的数次思想转变,她在为普特南撰写的悼文中说道:“大多数哲学家会以论证的方式夸夸其谈,但他们最终难免陷入教条之中。不管新的论证说了什么,大多数人会不惜一切代价地去为陈词滥调辩护。普特南的荣耀则恰恰在于他从来不死守自己思考哲学的方式,因为他从来都是跟着论证走,而且常常改变自己的观点。他做出改变并非是受制于外界的压力,而是完全出于自身的兴趣。这种谦卑的态度使他完全无愧于理性的尊荣。”

数学家还是哲学家?

虽然普特南在英语哲学界的地位如日中天,但他早年却是以数学家的身份登上学术舞台的。只不过后来在哲学家身份的对比之下,他那个数学家的头衔便似乎没有那么引人注目了。不管怎样,他早年对于数学的兴趣可比哲学大多了。

普特南的数学启蒙可以追溯到他的青少年时期。他在宾夕法尼亚州费城的中央中学读书时有两位非常要好的朋友,一位是诺曼·泰森·汉密尔顿(Norman Tyson Hamilton),他出于对数学的热爱,致力成为一名数学家;另一位是威廉·图兰斯基(William Turanski),他被认为是现代计算机科学的先驱之一。他们二人多年来与普特南频繁交流,切磋数学上存在的某些“bug”(漏洞),这引起了普特南对数学的极大兴趣。从中学时代起,普特南便总是对解决未知的难题充满热情。

1948—1949年,普特南在哈佛大学开始了他的研究生学习时光,他把自己在哈佛学习的这一年称为“我的数学家生涯”。对普特南而言,这段日子和他的哲学生涯一样重要,他曾在著名的“在世哲学家图书馆”丛书的《希拉里·普特南的哲学》(2015)专辑自传中说道:“除了哲学家生涯之外,就是数学家生涯最让我满意了。”

在之后的很多年里,普特南攻克了数学领域的很多难題,先后发表了30多篇与数学相关的学术论文。1960年,他在普林斯顿大学数学系获得终身教职,同时在麻省理工学院和哈佛大学数学系教授专业课程并指导博士论文。

然而,又是什么原因致使他转向了哲学并将毕生精力投入进去呢?与早年对数学的狂热不同,普特南把自己年少时对哲学的兴趣看作是非常稚嫩的表现。他的哲学启蒙同样可以追溯到中学时代,那时他还在学校里创建了一个小型哲学俱乐部。但是作为中学生的普特南并没有把哲学同他自己的职业生涯联系在一起,而更想成为一个像父亲塞缪尔·普特南(Samuel Putnam)那样优秀的作家,或者成为像豪斯曼(Alfred Housman)和斯温本(Algernon Swinburne)那样潇洒的诗人,抑或成为他的两个好朋友那样卓有成就的数学家。

与数学相比,普特南对哲学兴趣的起势可能稍显滞后,然而难得的是他在哲学上厚积薄发,不仅是真正的科班出身,而且追随的导师几乎全是世界上最顶尖的哲学大家。

1945年,普特南在宾夕法尼亚大学正式接触与哲学相关的课程。在这里他遇到了把他引向哲学殿堂的老师们,如丘奇曼(C. West Churchman)、摩根贝斯(Sidney Morgenbesser)、鲁德勒(Richard Rudner)等,他们后来成为普特南一生的学术挚友。在哈佛大学修读研究生学业期间,普特南受教于著名的逻辑经验主义者蒯因(Willard Van Orman Quine),同时还跟随另外三位杰出的哲学家学习哲学课程:怀特(Morton White)的美国哲学课程、刘易斯(Clarence Irving Lewis)的知识论课程以及沃尔夫森(Harry Austryn Wolfson)的斯宾诺莎课程。