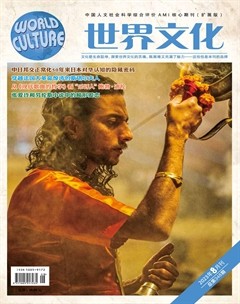

2019年,由美国导演彼得·法雷利执导的电影《绿皮书》一举拿下奥斯卡最佳影片奖,用一段泪水与温暖并存的南下之旅,将黑人身份认同与白人主流文化的矛盾再次搬上了荧幕。电影采用了双男主演绎的方式,对撞式地将粗枝大叶的白人托尼和谈吐不凡的黑人谢利博士组合在了一起,以“黑”和“白”两种视角、以谢利博士为缩影,向观众展现了20世纪60年代美国黑人群体在面对“黑”“白”两种文化时的踌躇与迷惘。

《绿皮书》并非新作,但其中表达的内核依然不过时。美国黑人群体的身份认同问题有着很深远的历史成因和浓厚的文化背景,而《绿皮书》只是向观众展现了受这种历史与文化影响的美国黑人生活的冰山一角。一方面,影片中白人托尼与黑人谢利所呈现出的种种行为差异与身份对比都是观众可视的部分,它们或悲伤、或温情,是观众能够直接感受到的黑、白二人之间最真挚的情感碰撞。但是托尼和谢利每个动作、表情背后的情感和思想动机,才是真正需要用心体会的内核,而这恰恰是观众不易察觉的。另一方面,随着近年来有关种族歧视现象的社会新闻有增无减,我们可以看到,今天依然有许多黑人面临着谢利博士所遭遇的这种身份困境。

历史的根源:一次受尽白眼的南下之旅

在影片《绿皮书》中,钢琴家谢利博士与托尼初次见面时向他介绍过自己的巡演路线:“巡演从中西部开始,然后掉头往左,经过肯塔基、北卡罗来纳、田纳西以及三角洲地区”。谢利与托尼所处的年代,正是黑人民权运动兴起的1960年前后,黑人中的很多有识之士为了同胞们能够获得与白人同等的权利而奔走各州。谢利博士作为一名黑人钢琴家,似乎也受到了黑人民权运动的影响,本可以留在更加自由民主的北方开展钢琴巡演的他,却选择踏上了南巡之路。这不是个轻易就能做出的决定,就连托尼这样长期混迹于酒吧的白人听后也能想象到,谢利将在南方遭遇怎样的困难,所以他才会直截了当地告诉谢利“越往南越会出事”。

托尼的劝说是有历史根据的。在影片故事发生的100年前,正值美国南北战争时期,主张建立西部自由州的北方和力推在全国范围内实行奴隶制的南方在政治、经济、文化等方面相持不下。当北方思想开明的资本家在工业革命后建立起一座又一座火光四射的工厂时,南方顽固不化的奴隶主还在守着一片片望不到头的种植园;当北方的黑人公民在酒馆中尽情演奏爵士乐时,南方的黑奴还在没日没夜地在地里为自己的主人埋头苦耕。在北方,无论台上台下谢利博士都是人人尊敬的“真正的艺术家”,举止优雅、富有學识;但是到了南方,走下舞台的他就成了被禁止进白人的区域、住白人的旅店、吃白人的餐厅甚至是用白人的厕所的低贱“黑鬼”。这种强烈的差异,是历史遗留给美国南北方的一个难以消解的、关于种族问题的矛盾与隔阂。

但是,北方的自由思想并不意味着每个白人都对黑人抱有绝对的宽容与平等意识。例如影片中的托尼,他的身份也像谢利一样复杂:他首先是个不折不扣的种族主义者,其次他是一位意大利裔美国人,最后他是一位在社会底层的白人。托尼的每一种身份都能在谢利身上找到与之冲突的地方,因此影片开头就展现了二人不可调和的矛盾:当托尼看到妻子用自家杯子招待两位上门维修的黑人工人后,便毫不犹豫地背着妻子将黑人用过的杯子丢进了垃圾箱;而当他应聘谢利的司机一职时,对谢利高高在上的姿态很不适应,背地里将其形容为“丛林酋长”;当得知受聘后不仅要当司机,还要为谢利熨衣服、擦皮鞋时,他更是当机立断拒绝了这份高薪工作,尽管他真的很需要钱来养家糊口。因此,在当时的背景下,即便身份尊贵如谢利,黑人也并不会因为生活在美国北方就能完全享有与白人同等的尊重,北方也不过是在南方的衬托下,稍显自由与开明罢了。黑人的地位和处境只能用差和更差来形容。

虽然托尼是个种族主义者,但这并不影响他作为一个有担当的男人对自己妻子的爱与对家庭的责任感,所以尽管心中不愿,他还是应下了服务于谢利这份“屈尊”的差事。在南下之旅开始之前,托尼拿到一本名为《轻松度假:黑人司机绿皮书》(以下简称《绿皮书》)的小册子,上面详细记录了黑人在旅途中如何“安全地”挑选自己的住行之处。这本小册子在托尼与谢利博士的南下之旅中充当了重要角色,谢利入住的旅店和进入的酒吧均是根据这本《绿皮书》来挑选的。