德国艺术历史学家汤姆·霍勒特(Tom Holert,1962— )曾在《艺术论坛》杂志上写道:“艺术来源于研究。”他的观点得到了一些艺术评论家的认可和肯定。有业内人士在回顾2009年哈瓦那双年展时认为,研究性艺术是西方艺术双年展的标志性特征。越来越多的评论家开始关注研究性艺术。加拿大和欧洲的一些艺术院校早在20年前就已为研究性艺术开设了相关项目和机构。1997年,赫尔辛基的美术学院设立了艺术博士学位,此后设有艺术博士学位的国家逐渐增多。世界上一些知名策展人也都举办过大型的国际研究性艺术展。当今的研究型艺术家也在给他们的学生传授艺术研究方法,鼓励艺术界创作出更多的研究性艺术作品。

其实,这种发展趋势有较长的历史轨迹可循,与艺术家的创作动机相关联,如早在达·芬奇和17世纪博物学家兼画家玛丽亚·西比拉·梅里安(Maria Sibylla Merian)的作品中就已发现了研究性艺术的一丝痕迹。德国当代艺术家黑特·史德耶尔(Hito Steyerl,1966— )认为,对1920年代苏联先锋派艺术的符号学考察给当今研究性艺术的发展带来了深远影响。她曾探究了作家、摄影师等对事实、现实、客观性等概念的认识论辨析。从建构主义视角而言,艺术家被定位为开创构形新方法的设计师、技师和工程师,由此生产主义项目和称为“事实书写”的综合方法也随之出现。

事实书写者通过文本、照片和影像,按时间顺序记载和分析现代生活。与传统的纪录片拍摄者不同,他们并不主张客观、无偏见地描绘现实,而是将现实经过思想认识加工,借助新的创作模式,根据集体接受程度来进行积极转化。

研究性艺术发展历史的另一关键时期是20世纪六七十年代的艺术观念转向期,同时伴随着体制批判艺术的出现。概念派艺术家认为,脱离形式主义绘画和雕塑艺术,一件艺术品的创意和设想(不是它的外在表现形式)也是一种艺术。他们的作品中经常出现文本、图表、照片以及其他记录形式。从这一角度来看,艺术可以被看作一种信息的转化。

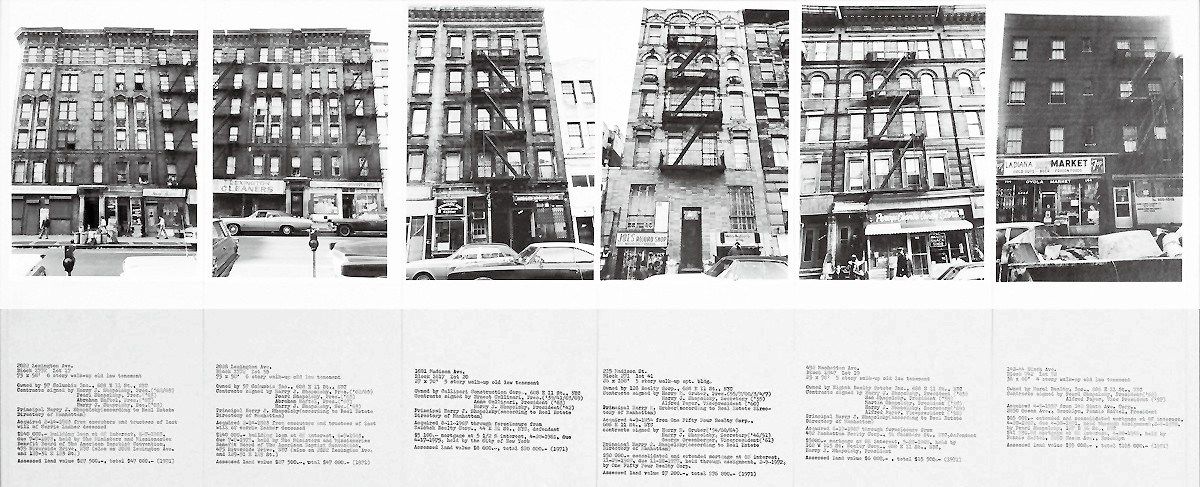

调研不仅充实了艺术作品,还成为其内容的重要组成部分。德国艺术家汉斯·哈克(Hans Haacke,1936— )就曾将纽约郡办公室的档案记录融入自己關于曼哈顿地产考察的作品中。这部作品只是在展示事实,由142张建筑物和空地照片、下东区和哈莱姆区地图以及关于所有权变更、地价与抵押贷款方信息的文本和图表组成。

对于体制批判派艺术家来说,调研是艺术界探究和揭示多样化社会体制和社会政治语境的重要方法,旨在表明艺术不是永恒的,而是具有社会建构性并受艺术传统和规范制约。

20世纪艺术创作的重要转折是在八九十年代,越来越多的艺术家将研究实践融入其表现女性主义、后殖民主义、酷儿主题以及其他有关身份政治的作品中。早期代表作品是玛丽·凯利(Mary Kelly)的《产后记录》(1973—1979)。作品由六个系列组成,借鉴拉康的精神分析理论研究成果,记录了艺术家初为人母的体验以及她的儿子6岁以前的成长经历。