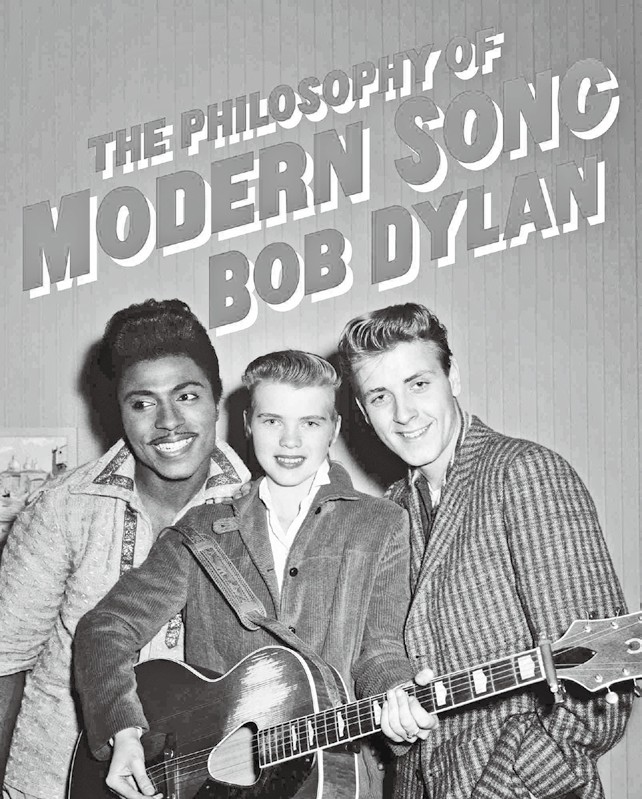

因“在伟大的美国歌曲传统中开创了新的诗性表达”而荣获2016年诺贝尔文学奖的美国诗人鲍勃·迪伦(Bob Dylan,1941— ),在艺术创作中坚持呈现人类的普遍认知经验,注重对关涉全人类共同价值的时代命题进行诗性阐发。其歌曲是“诗”与“歌”融合的典范,不仅引发了人们的情感共鸣与文化觉醒,还促进了文学的大众化进程,对当代流行文化影响深远。历来乐评人都热衷于在迪伦的歌曲中寻找意义,而迪伦自己则更希望引发听众或读者的独立思考,如在“9·11事件”发生后不久,迪伦推出了一张名为《爱与偷》(Love and Theft,2001)的唱片,在歌曲《密西西比》(Mississippi)中他唱道:“我曾经认为自己的语言才能崇高而又充满了力量,可我现在明白我的理论和诗歌,永远不能代替你来思考。”

跨界艺术家鲍勃·迪伦

迪伦以民谣歌手身份成名,逐步成为美国民权运动和反文化运动的代言人,同时也是一位处于文化交叉点上的跨界艺术家。他于1960年代初期开始创作歌曲、小说、散文、自传等文艺作品,迄今为止已公开发行专辑35张,而最新专辑《影子王国》(Shadow Kingdom,2023)也已经上市,其艺术生命力之久长令人惊叹。

1961年初,他在到达纽约3周后就创作了致敬偶像的《致伍迪之歌》(Song To Woody)。当被问及为何写歌时,他回答:“因为我想唱的,没有人写过。”想唱自创歌曲的冲动驱使迪伦开启了他的创作生涯。迪伦的歌诗大多旋律优美,结构精巧,措辞讲究,内涵丰富,尤以哲理性见长。他善于在深刻的哲理性歌词与通俗的歌曲演绎之间求得平衡,并灵活运用意象、隐喻、夸张、排比等修辞手法增强歌曲的艺术性与感染力,其歌诗写作中意象的用法之妙与用意之深耐人寻味、引人入胜。例如,《我的往昔岁月》(My Back Pages,1964)中用“绯红色的火焰”与“燃烧的道路”两个意象体现了“昨日之我”(青年时期)的热情似火、桀骜放纵;“僵尸般的布道者”与“骚乱的船只”则反映出“今日之我”青春不再的悲凉与惆怅。

1960年代初期,英国的披头士和滚石乐队风靡全球,而作为摇滚发源地的美国却后继乏人。二十出头的迪伦在纽约格林尼治村迅速成长,开始崭露头角。他的闪亮登场打破了美国乐坛不敌英伦的尴尬局面,他将有“灵魂”的摇滚歌曲、传统蓝调与民谣结合,首创了民谣摇滚的音乐形式。专辑《重访61号公路》(Highway 61 Revisited,1965)就是迪伦开创美国摇滚新纪元的标志性作品,其中的主打歌曲《像一块滚石》(Like a Rolling Stone,1965)生动再现了无家可归者的精神迷茫,唱出了试图打破社会陈规、按照自己意志生活的一代年轻人的共同心声。在当年《滚石》杂志推荐的曲目当中,《像一块滚石》名列排行榜首位,由此确立了迪伦在摇滚乐界不可撼动的地位。

1975年1月,他的专辑《轨道上血迹》(Blood on the Track)经过两次录制后出版,好评如潮,直到今天仍然有很多人认为这是迪伦歌唱生涯中堪称完美的作品。该专辑的问世,又一次引发了美国乐评界的一股挖掘“歌曲意义”的风潮。1997年,迪伦凭借专辑《被遗忘的时光》(Time Out of Mind)一舉拿下1998年度包括“最佳专辑”在内的三项格莱美大奖。

不仅如此,迪伦在电影、政治、文化、文学等领域也屡获大奖,拥有举世瞩目的艺术成就。诚然,迪伦最主要的身份是音乐家,但他同时也是一位优秀的诗人,因为他向世界贡献出了数量可观、水准颇高的歌诗。迪伦本人也非常看重自己的诗人身份,在1978年接受采访时他说:“我会把自己先看成诗人,然后才是音乐家。我像诗人一样活着,也会像诗人一样死去。”虽然当年诺奖颁发给他曾引发全球热议,但如今人们已经普遍认可了迪伦歌诗所具有的文学价值和文化影响力。

鲍勃·迪伦与乐评的渊源

《纽约时报》刊登的音乐评论在美国家喻户晓,在英语国家乃至欧洲也有着不可忽视的影响力。1961年9月29日,乐评家罗伯特·谢尔顿因深受迪伦现场演出的感染,在《纽约时报》上刊登了一篇改变迪伦命运的乐评,称他为一位“风格独特的民谣歌手”,对他的演出表现大加褒奖,并宣称迪伦一定会有一个辉煌的未来。谢尔顿在《纽约时报》主持音乐评论栏目多年,他在业界的影响力为迪伦带来了极大关注度。这篇乐评也宣告了一个民谣新星的诞生。据迪伦自己透露,看过谢尔顿的这篇评论后,哥伦比亚公司的金牌制作人约翰·哈蒙德没要迪伦试唱就同他签下了唱片合约。可以说,迪伦音乐事业的起步与发展都离不开乐评人的推波助澜,甚至迪伦能够成为20世纪的文化符号,与谢尔顿、马尔库斯等乐评人的摇旗呐喊有着密不可分的关系。

现在乐坛上广为流传的很多说法,如迪伦的演出中“每一个词,甚至每一次呼吸都有意味”;他的表达精炼,“没有一个多余的词”;戏称迪伦有“三流的唱功,二流的作曲,一流的作词”等,最早都出自流行音乐评论家之口。2015年5月,英国UNCUT编辑部发行了《经典摇滚音乐指南:鲍勃·迪伦》(The Ultimate Music Guide:Bob Dylan)一书,其中收录了对迪伦多部专辑所作的深度乐评和著名音乐杂志对他的独家访谈,从音乐评论的角度来剖析迪伦及其歌曲。如书中收录了杂志《旋律制造者》(Melody Maker,1965)上刊发的趣评:“有评论家认为,迪伦的最新作品表明他的创作才华在消失。如果这真是一个言之成理的批评,也只能说明评论家们水平下滑。