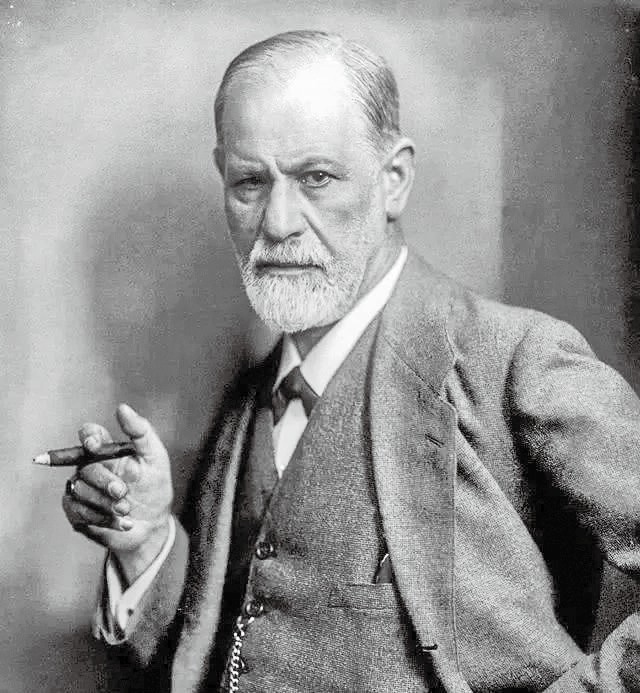

弗洛伊德学说对西方现代文学影响巨大,他的学说在世界各地广泛传播并深刻影响了后世的文学创作和文学批评。作为精神分析学派的创始人,弗洛伊德提出了“无意识”“力比多”“释梦”等理论,不仅开创了心理学研究的新领域,促进了心理学的发展,也影响了20世纪的文学创作。张爱玲和劳伦斯同为20世纪初期的中西方现实主义作家,在成长经历、家庭生活上具有一定的相似之处,并不同程度地受到了弗洛伊德学说的影响。他们的作品对男女两性问题做出了深刻的探讨,生动描写了两性间的关系和心理。

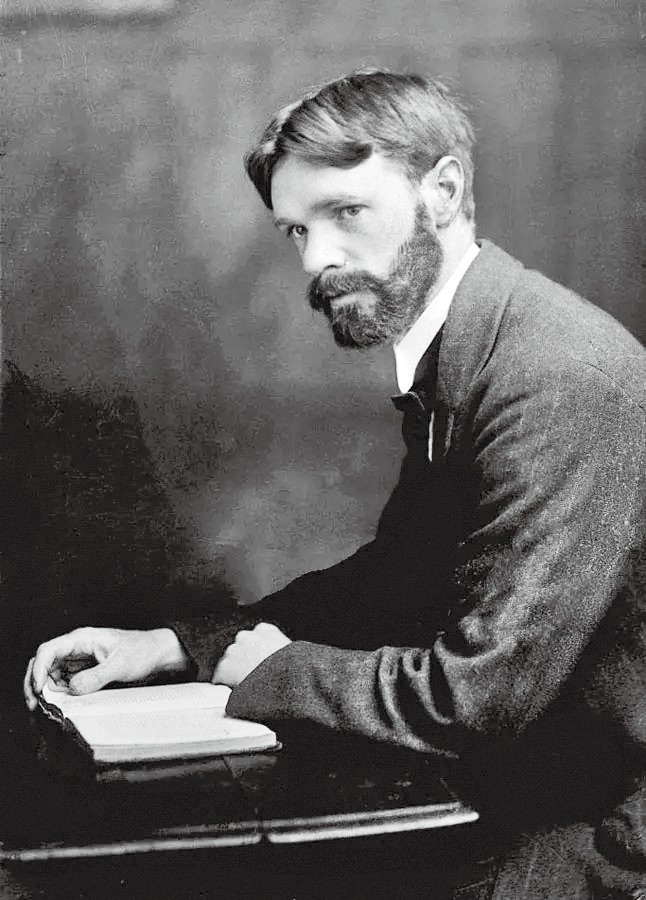

“俄狄浦斯情结”和两位作家的联系

“俄狄浦斯情结”又称“恋母情结”,是弗洛伊德创立的精神分析学中的术语,也是其重要学说之一。该词出自古希腊英雄俄狄浦斯的传说,他无意中杀死了生父,并娶生母为妻。弗洛伊德认为这个情节反映了男孩儿恋母憎父的本能愿望,并定义它为“俄狄浦斯情结”。而相应的,女孩儿则是具有“恋父情结”,即“厄勒克特拉情结”。弗洛伊德认为,这种本能愿望自古有之,是从原始就继承下来的,它不可避免,无法抗拒。他提到:“孩子在父母间的抉择既取决于其自身的性本能,同时也是在父母所呈现的偏爱的刺激下完成的。”这里所说的爱恋,强调的是性冲动中的精神层面的内容,而非身体和肉欲层面的需求。“俄狄浦斯情结”在每个人身上发展的程度不同,和家庭环境、个人因素等都密切相关。欲探究张爱玲和劳伦斯小说中人物的畸形爱恋和畸形心理,需要对两位作家的成长经历、创作经历做一番考察。

20世纪初,弗洛伊德精神分析理论开始传入中国,随之出现了相关理论的介绍和研究的作品。之后,越来越多的文人和作家也将弗洛伊德式的精神分析理论作为一种崭新的文学技巧运用到自己的作品中。张爱玲也受到弗洛伊德理论的影响并加以运用,“表现在细腻的心理描写和以暗喻充实故事内涵等方面”(夏志清)。劳伦斯被认为是弗洛伊德学说在英国文坛忠实的代言人。弗洛伊德有关人的意识和无意识的理论,以及诸如“力比多”“恋母情结”等涉及性欲、性爱的精神现象在他的小说中得到了充分反映。

除了受弗洛伊德学说的影响,两位作家在成长环境、成长经历上也有相似性。张爱玲生长在一个畸形的家庭中,父母个性思想的不同、教育观念的差异,导致二人婚后无休止的矛盾和争吵。张爱玲的父亲继承了祖辈的财产,不思进取,终日无所事事;而母亲受西方文化影响,有着强烈的女性主义追求。在一次被父亲和继母殴打并关禁闭之后,不堪忍受的张爱玲逃出家投奔了母亲。父母不幸的婚姻、童年的创伤性体验,为张爱玲的创作定下了苍凉悲观的基调。在她的创作中,不少作品展现了不幸婚姻下人物的畸形心理和畸形爱恋。

与张爱玲的童年经历相反,劳伦斯得到的是极端的母爱。他的父亲是一位矿工,每日在陈旧不堪、机器轰鸣的矿区工作,母亲则来自中产阶级家庭,生活方式跟丈夫截然不同。他的母亲喜欢读书,思考哲学、文学等问题,虽然生活在矿区,但始终与矿工生活格格不入。两个人在生活习惯和个性上的差异造成了夫妻不和,这使劳伦斯从小就生活在父母的争吵之中。对丈夫和生活的失望使母亲把强烈的感情倾注在劳伦斯身上,然而过分强烈的母爱也影响了他的成长与感情的正常发展。

依照弗洛伊德的理论,所谓的“情结”其实是受压抑的欲望曲折的表现形式,自然也会以某种方式表现在艺术领域。弗洛伊德认为艺术家都是“白日梦”者,艺术家们通过创造性的工作发泄那些被压抑的冲动。张爱玲和劳伦斯作品中的“恋父情结”“恋母情结”一定程度上也映射了他们心中压抑的情感,这种情感从童年时期便扎根在他们的潜意识深处。张爱玲童年缺少母亲的关爱,对父亲则是爱恨交织,虽然父亲有不少恶习,但仍是和她相依为命的人。畸形的家庭让张爱玲渴望长辈的爱,从她后来的恋爱也可以看出,她专寻年纪比自己大的男子,这可能与她童年时代情感的缺失与渴求有很大关系。