“大家”阅读

互联网时代,读者并不缺乏信息,但一些真正具有传播价值的内容,却往往淹没于信息洪流之中。力求将最有价值的信息,最有锐度、温度、深度和多维度的思考与表达,最值得阅读的网络优质原创内容,快速呈现给读者,是《世界文化》的初衷。【“大家”阅读】每期将甄选优秀公众号上所汇聚的中文圈知名学者、专栏作家的最新文章,与读者分享“大家”眼中的“世界文化”。

《第二十二条军规》《宠儿》《锅匠,裁缝,士兵,间谍》……这些重要作品的背后,都凝结了罗伯特·戈特利布(1931-2023)出色的编辑出版工作。戈特利布代表了编辑的尺度,是美国20世纪文化版图不可或缺的一位。

今天我们重读对戈特利布的一篇访谈,以纪念这位“永远忠于书籍”的传奇编辑。

罗伯特·戈特利布的品味不拘一格,你很难归纳他所合作的作者、所编辑的几百种书究竟是怎样的。在西蒙—舒斯特出版社升至总编辑的那些年,在克瑙夫出版社担任出版人兼总编辑的那些年,他前后出版过许多超级畅销书,编辑了好几部名人回忆录和自传,他的作者包括历史学家、传记作家、小说家、思想家以及舞蹈家、音乐人、好莱坞明星等等。

戈特利布生于纽约,在曼哈顿长大,先后就读于哥伦比亚大学和剑桥大学。1955年,他在西蒙—舒斯特出版社找到一份工作,担任总编辑杰克·古德曼的编务助理。1950年代的出版业与现在差别很大。许多大出版社仍由创始人控制,比如贝内特·瑟夫和唐纳德·克劳弗尔拥有兰登书屋;艾尔弗雷德·克瑙夫拥有克瑙夫出版社。因此,当时的出版人有意愿且有能力不惜亏本出版他们喜欢的书,以此树立一种形象:出版社怀有比赚钱更高的使命。

1957年,杰克·古德曼意外去世,出版社的业务陷入僵局,短短几个月内高层人员纷纷离职。用戈特利布的话形容:突然之间,“孩子们变成了掌柜的”。于是没过几年,戈特利布就当上了主任编辑,之后升任总编辑。1968 年,他离开西蒙—舒斯特出版社,出任克瑙夫出版社总编辑、出版人。1987 年,应《纽约客》的老板塞·纽豪斯之邀,戈特利布离开克瑙夫,接任《纽约客》主编。5年后,戈特利布又退出《纽约客》,让位给接替他的《名利场》前主编蒂娜·布朗。当时61岁的戈特利布决定不再从事任何管理工作,而选择了无偿为克瑙夫出版社工作(他离开《纽约客》时纽豪斯给了他巨额安置费),编辑出版了许多书,包括各种《纽约客》漫画书。

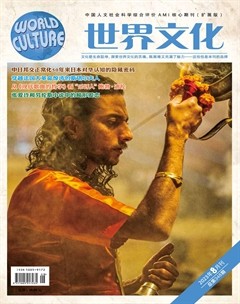

我对戈特利布的采访是在他家的客厅里,他长得有点像伍迪·艾伦,只是个子更高、肤色也不那么红。访谈对象是戈特利布本人建议的,而他们的发言和戈特利布的回应并不是即时的直接对话,而是分别采访之后整合在一起的。

约瑟夫·海勒:鲍勃(戈特利布的昵称)对《第二十二条军规》的有些建议牵涉到大量工作。他说在手稿的第200页或300页,有一章他很喜欢,可惜它的位置太靠后。我同意他的看法,于是把开头删掉了五六十页,这样就可以让人早点读到这一章。

戈特利布:在作品的编辑修改上,海勒跟我始终在同一个频段。能说明这一点的最神奇案例是我们编辑《出事了》时的一件事。这本书写的是一个非常纠结的男人,名叫比尔·斯洛克姆,他深陷焦虑和各种严重的道德问题,令人读得很揪心。到最后,我说:“你可能会觉得我的想法疯狂 — 这个人不应该叫比尔,应该叫鲍勃。”而他竟然看着我说:“我本来是叫他鲍勃的,后来改成了比尔,因为我怕你会觉得受到冒犯。”于是我们又把名字改回了“鲍勃”。这绝对神奇,也许我们这些头脑复杂且神经质的紐约犹太人的思维方式都是一样的。

多丽丝·莱辛:鲍勃之所以能成为一个伟大的编辑—也许是他这个时代最好的编辑,因为他无所不读,他始终浸淫在最好的作品和思想中。从前你可以假定在一家正规出版社工作的编辑读过许多书,可以准确甄别作品的水准和质量;然而如今你会发现,出版社已经不是这样的了。

戈特利布:有许多容易被忽略的事情恰恰会影响阅读体验。比如如何安排小说的结构 — 是把它分成章节,还是不间断地写下去?要不要给章节起标题?……多年前我编过一本精彩的小说 — J.R.萨拉曼卡的《莉莉斯》,后来被拍成票房大卖的电影。这本书很有感染力,主导整本书、推动情节发展的人物叫莉莉斯,但是她在书的前六七十页根本没有出现。我不记得原来的书名叫什么,但我建议萨拉曼卡把书名改成《莉莉斯》,因为这样一来,小说开头一直没有出现莉莉斯这个主人公,反而使读者对她有所期待。所以只要改一下书名,就能制造出一种本来没有的张力。

约翰·勒卡雷:鲍勃会告诉我他对故事的理解,什么地方他可能略感失望,什么地方的报复情节出乎他意料,诸如此类非常宽泛的建议。他会对我说:“我要在这几页下面画波浪线,在我看来它们太抒情,自我意识太强或太夸张。”而我会说:“行吧,我暂时不同意,因为我爱我写的每一个字,但我会再看一遍,舔舔伤口,我们再看结果怎样。”然后我们便搁置了异议,直到最后我承认他是对的为止。我从未后悔接受鲍勃的修改建议,在所有关键问题上,他总是对的。

戈特利布:有段时间,我同时编辑两大间谍小说顶尖高手(约翰·勒卡雷和莱恩·戴顿)的作品,在编辑过程中,你不可能找到比这两个人差异更大的一对作者了。勒卡雷对编辑的建议异常敏感,因为他的耳朵太好,想象力太丰富 — 他会感知最细微的暗示,然后带着新写的30页神奇的书稿回来。戴顿则完全相反,他属于那种一旦白纸黑字写下一个句子,就是既成事实,费再大的劲也别想让他改动的作家。比如,你对他说:“这个故事好极了,但有一个严重问题。在第37页上,这个人物被杀了,可在180页上他又在派对上出现了。”戴顿马上会说:“天哪,这可真糟糕,我会改的,别担心。