编者按:

农历新年,万家灯火,喜气洋洋。然而,在热闹背后,不少人却备感孤单。“孤单是一个人的狂欢,狂欢是一群人的孤单”,越来越多的都市人群患上了“节日孤独症”,由此衍生出了“孤独经济”和“陪伴经济”的消费模式。

从事消费者心理研究的王嘉玮博士通过研究发现,越是频繁感觉孤独的消费者,越倾向于选择线下购物。实体零售行业作为抵御孤独的“最后一道防线”,了解消费者心理才是破局的关键。对于如何为消费者提供这味治愈孤独的解药,王嘉玮博士为零售商们提出了一些建议。

孤独的世界:孤独已经在全球蔓延

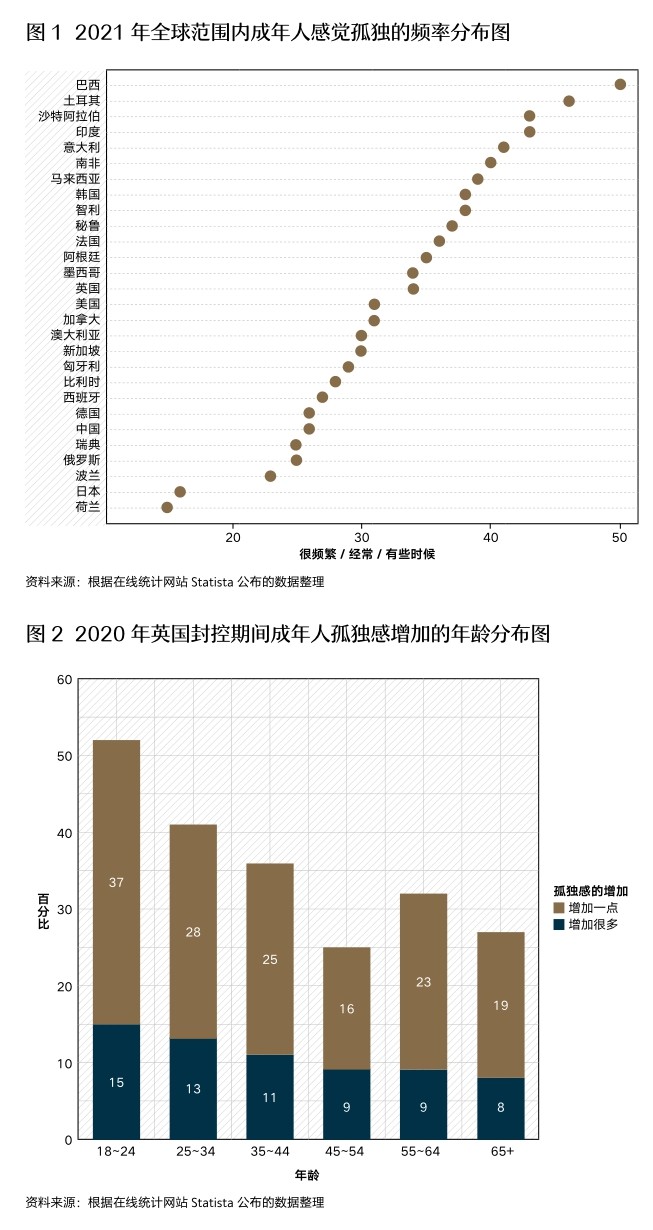

孤独已经成为全球范围普遍流行的现象。2016年,根据哈里斯民意调查公司开展的线上调查,有72%的美国人感到孤独;2021年2月,在线统计网站Statista发布了一项关于29个国家孤独感的在线调查,全球约33%的成年人经历过孤独感,其中巴西以50%的孤独率位居榜首,其次是孤独率为46%的土耳其,沙特阿拉伯和印度紧随其后,以43%的孤独率并列第三。

与此同时,COVID-19大流行也加剧了各国居民的孤独感。澳大利亚的一项调查中,有54%的受访者表示疫情让他们感觉更加孤独。根据欧盟公布的调查数据,2016年只有12%的居民表示感到孤独,而在疫情暴发的前两周,这一数字上升到25%。

反观中国,由于独生子女政策、城市化、人口老龄化、社交媒体的广泛应用,以及长达三年的疫情防控政策等因素,我们也已经步入了孤独社会。

可以选择独处,但不必歌颂孤独,孤独的后果比想象的严重。

孤独也被称为感知社会孤立,指当一个人的社会关系网络在某些重要方面存在数量或质量上的不足时所产生的不愉快体验。而这种“不足”源自个体的主观感知,当实际的社会参与和主观期望之间存在差距时,孤独就会发生。

由于个体期望和感知的不同,孤独的体验也有所不同。孤独不仅与应激激素、免疫功能、心血管功能、睡眠和社会认知密切相关,也是各种心理和身体疾病,甚至死亡的重要风险因素。韩国政府公布的数据显示,2021年韩国“孤独死”死者為3 378人,其中20~29岁和30~39岁的“孤独死”死者中分别有56%和40%的人死于自杀。

芝加哥大学心理学教授卡奇奥波称:“拒绝承认自己的孤独感,就像拒绝承认自己饿了一样,没有意义。”

孤独与消费:“陪伴经济”和“孤独经济”

已有研究指出,购物是应对孤独最有效的方法之一,且孤独感与消费者行为密切相关。《2017年孤独经济白皮书》显示,有超过75%的孤独消费者每月会花费1 000至5 000元来排解孤独,甚至还会购买更昂贵的相关精神产品或服务。因而催生出以一人食、一人租、一人旅行、一人火锅以及迷你小家电、自助唱吧等新兴的“孤独经济”消费模式,同时也产生了针对孤独群体的“陪伴经济”。

根据中国青年报社社会调查中心针对青年群体的调查显示,有超过半数的受访青年体验过陪伴服务,其中37.2%的受访青年体验过陪玩游戏,34.8%的受访青年消费过陪跑陪健身,30.6%的受访青年体验过陪聊服务。由国金证券研究创新中心发布的《人设与陪伴经济学:如何排解95后的孤独和焦虑》显示,预计在2025年左右,陪伴经济的市场规模将达400亿~500亿元。

关于消费者行为的研究已经证实孤独感对产品选择、消费风格、品牌选择,以及购物动机的影响。例如,孤独型消费者在私下消费时会选择小众商品,感觉小众商品与他们自身的孤独感更契合。然而当处在公共消费环境中时,孤独消费者的产品选择会转向大多数人认可的大众商品,他们害怕由于个人偏好的暴露导致他人的负面评价。