植物考古中的科技密码

植物考古“考”什么?

针对古人吃什么植物,如何获取、加工植物,栽培作物的起源与传播,人类与环境的互动等一系列问题,若想从实证角度分析,需从古代植物遗存出发,探讨植物与古代人类之间的内在联系,并借此进一步阐释古代人类文明的发展史,这便是植物考古的目的。

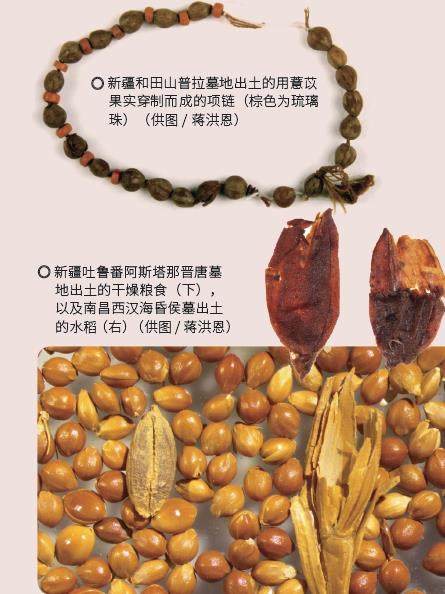

考古出土的植物遗存分为植物大遗存和植物微体遗存。前者用肉眼或低倍显微镜就可以看到,主要包括种子、果核、木材等;后者是指通过高倍显微镜才可看见的植物遗存,包括孢粉、植硅体、淀粉粒等。针对不同的植物遗存,植物考古工作者会运用多种科技手段展开研究,以全面挖掘植物的潜在信息。

植物大遗存分析

植物大遗存是考古中最直观的植物遗存形式,包括种子、果核、木材、块茎、块根、叶及茎秆等。

这些植物大遗存为探寻古代农业格局的建立及演变提供了极为珍贵的实物资料。考古学家在距今约1万年的北京门头沟东胡林遗址,用浮选法找到炭化黍(shǔ)、粟(sù)颗粒;在距今约1万年的浙江上山遗址,浮选出炭化水稻。越来越多的植物遗存实证了中国水稻和粟、黍栽培历史有近万年,以及“南稻北粟”农业模式的建立过程。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《知识就是力量》2023年10期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅