晚餐时,坐我边上的卡琳女士告诉我,大家都会在Instagram上宣布自己挖到了北极云莓,但没有人会标出地址。在这件事上,大家都是心照不宣的。卡琳最早在海达路德游轮上当经理,特隆赫姆是其中一站。因为喜欢上了这里,她后来干脆弃船登岸,在彼岸安了新家。

这是8月的一天,记得几年前这个时间在云南采访时,也有藏区的朋友和我说过类似的话,只不过交谈的主角不是云莓,而是松茸。

比起日本人眼中神圣的松茸,云莓在挪威和其他北欧人心目中的地位也是不遑多让的。曾经有一段时间,瑞典外交部专门有一个部门处理和邻国的云莓外交事务。英国美食评论家Alan Davidson曾揶揄他的北方邻居:北欧国家一直爱好和平,可到了云莓这件事情上,那里的人们却不惜为了小小云莓向邻国“发动战争”。

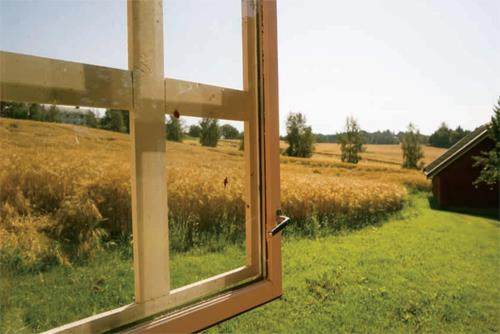

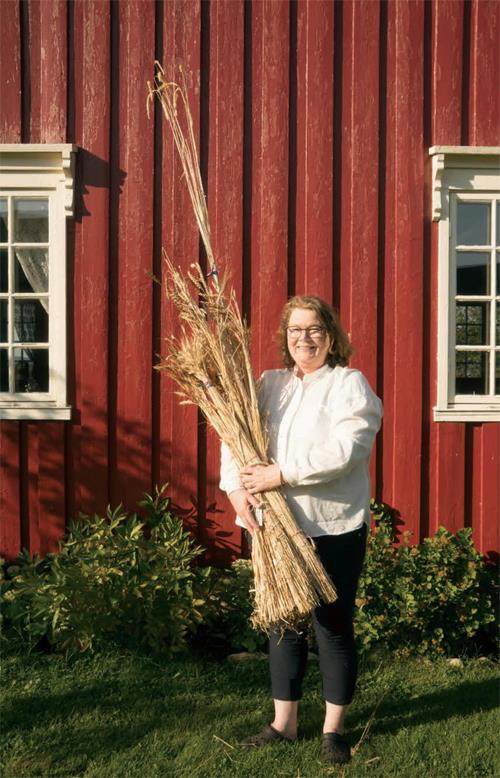

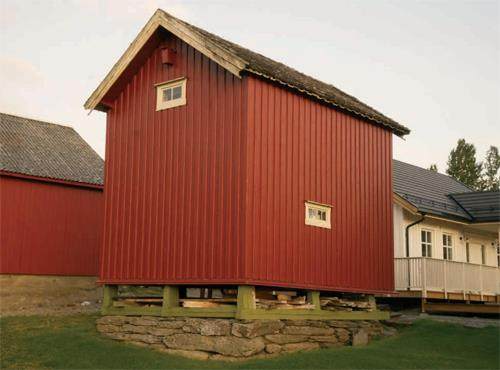

在我们用餐的木楼旁边,有一小栋被当地人称作Stabbur的房子,那是过去维京人用来储存食物的粮仓。它们一般会高出地面一些,但又比亚洲的吊脚楼要低。仔细观察楼梯,你会发现一个空隙,那是用来防止不请自来的鼠先生的。维京人在法律上有多么重视保护食物?公元900年颁布的Gulating维京法律,就严格规定谁要是发现有人在自家的Stabbur偷东西,主人有权当场用斧头砍死小偷。

在挪威相对短暂的夏秋两季,人们辛勤劳作,只为充实这样一栋粮仓,以度过一个漫长的冬季。脱粒的谷物、面粉面饼、奶酪黄油,以及风干、腌制的鱼肉等。我这次觅食之旅,正是奔着这两大类食物而来。

根据挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿先生的讲述,中国人第一次看到来自挪威的食物,不是今天流行的三文鱼,而是鳕鱼。1860年一条从卑尔根出发的货船在中国靠岸,船上载着大约80吨挪威北极鳕鱼。因为当时的运输和保存条件,运来中国的鳕鱼类似在维京人粮仓里存放的鳕鱼干。

十几年后的1876年,清朝官员李圭被派往美国费城,参加美国庆祝建国百年的世界博览会。“哪喴(挪威)产鱼油,能治痨瘵。云系取北冰洋鳘鱼之肝,和药炼就者。中国有人售此油,疗咳呛立效,每瓶半元,圭曾试之。”在后来出版的日记里,李圭留下了估计是中国人对挪威食物最早的文字记载—用鳘(鳕)鱼熬制的鱼肝油,他还亲自品尝了。

有意思的是,李圭的记录里也留下了挪威馆的身影,因为它就在中国馆那幢木制大牌楼的对面。我没能查到费城博览会挪威馆的陈列,但特别凑巧的是,此行我们有一站,就是参观十几年后的1893年芝加哥世界博览会挪威馆的古建筑。这栋古老的木制建筑模仿自特伦德拉格地区12世纪一栋著名的木制教堂,由当地的工匠亲手完成。在博览会上完成使命之后,它在美国辗转多个地区,几易其手,落户、再次组装,再继续下一趟旅行。直到第五次,特伦德拉格人终于募资跨洋把它接回了老家,在故地重新安装落 户。

再后来,领教过大炮威力的晚清政府于1906年派出五大臣考察洋务,参观挪威钢铁厂之余,官员们也去了船坞参观。