2023年3月28日,2022年度全国十大考古新发现在北京揭晓。浙江温州朔门古港遗址得到专家们的一致肯定,荣膺这项中国考古领域的最高荣誉。从唐代著名诗人孟浩然“卧闻海潮起,起视江月斜。借问同舟客,何时到永嘉”的感慨,到北宋温州郡守杨蟠“一片繁华海上头,从来唤作小杭州”的温州歌咏;从南宋温州市舶务的设立,到元代周达观自温州朔门出使真腊(今柬埔寨)……900多年过去了,这个曾在海上丝绸之路上扮演过重要角色的古港终于得以揭开面纱,将自己的面貌展现在世人眼前。

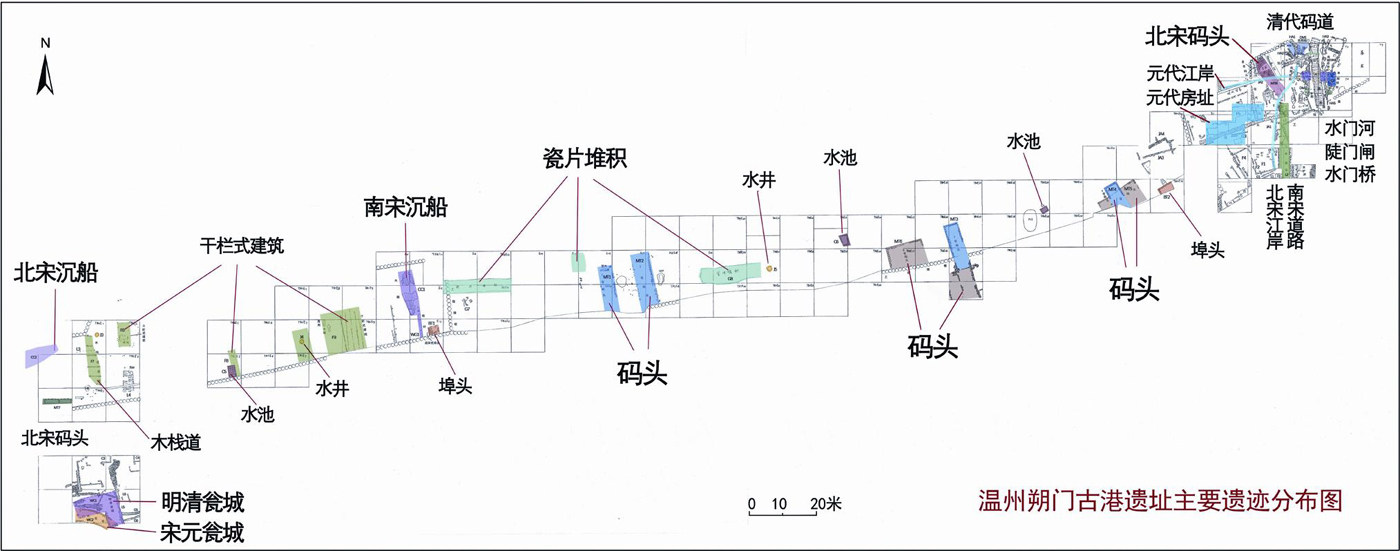

时间回到2021年10月,正在紧张施工中的温州城区江滨路下穿工程突然被紧急叫停。考古工作者后来感慨道,如果没有“一带一路”倡議,没有温州市政府“千年商港,幸福温州”的发展宏图,那张道路施工图纸还真变不成“藏宝图”。经过半年左右的考古发掘,古港口的全貌逐步显现出来:来自江西景德镇湖田窑、浙江龙泉窑以及温州本地瓯窑的宋元瓷器残片与漆木器等堆积如山,节理清晰的古城瓮城及港口,两艘尚未远航的沉船和9座向北朝瓯江延伸的古码头等遗址遗迹重现人间,为人们回顾当年海上丝绸之路的繁忙与热闹提供了直观的空间体验。

码头:从温州走向世界

“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。”这是《管子》书中对城址选择的经验性总结。我国总体地势北高南低,河流南岸往往更容易受到水流冲刷而形成凹岸,时间久了,就会影响城墙和城市用地的安全,所以城市选址一般倾向于河流北侧,如重庆、武汉、杭州等。温州古城的选址则反向为之,把城市选址在瓯江南侧。之所以做这样的选择,是因为瓯江以南分布有9座小山,尤其是一西一东有郭公山和海坛山两山耸立,像两个铁钉深深扎在瓯江南岸深处。正如北宋温州郡守杨蟠所说:“城里四峰真铁柱,江心孤屿即金山。”这样的地理地势特征,可以为温州古城的长久安全保驾护航。

由于北临瓯江,护卫城市安全的瓮城和迎送客人的大门也选址在温州城的北面。据明代《弘治温州府志》记载,朔门古港位于温州古城的东北门外,“永清门,俗称麻行门;外有憩节亭,对江心孤屿,郡守于此迎送”。在南宋时期的温州人眼中,永清门外的码头上热闹非凡,“桅樯林立,商旅云集”。考古工作者在此次考古发掘中,也“发现了分别建于宋元和明清的朔门瓮城遗迹,实证千年以来岸线变迁的江堤、桥梁、陡门闸、栈道等建筑遗迹”。

根据温州市文物考古研究所的最新消息,朔门古港的第9号码头于2023年4月20日被考古工作者发现。附近出土的瓷器碎片及江岸线,证实该码头为北宋时期所建。经过阶段性总结梳理后,专家们指出:在已发现的码头中,3座为北宋时期建造,6座为南宋时期建造。其中保存最为完整的是3号南宋码头,实测长27米、宽10米,该码头自南向北延伸,用条石护边、方砖铺地。出土时,路面铺石虽已残缺,但基本结构仍然清晰。

南宋时期,国家制瓷中心南移,江南地区制瓷业快速崛起。尤其是瓯江上游龙泉窑烧制的青瓷,造型古朴典雅,瓷质坚硬而细腻,釉层丰厚,色泽清莹柔和,成为热销海内外的抢手商品。作为瓯江入海前最大的港口,温州朔门港担负起了宋元时期浙南地区外贸物资集散和中转的重任。龙泉的青瓷、温州的漆器、丽水的木柴等都从温州港起运,或向北到宁波港,继而转舶到朝鲜半岛和日本;或向南到泉州港,继而向西出口到阿拉伯半岛或遥远的欧洲。

宋元时期,温州有着“番人荟萃之地”的美誉,那么在历史记忆的深处,哪些人曾踏着这些码头上的方砖走进温州古城呢?有从日本前来中国学习佛法的僧人,南宋“永嘉四灵”之一的徐照在《题江心寺》中说“两寺今为一,僧多外国人”;有来自中东地区的阿拉伯商人,南宋瑞安籍诗人陈则翁在《回回僧人》中说“秋风响耳环,古怪聚人看……亦有西来意,相逢欲语难”。