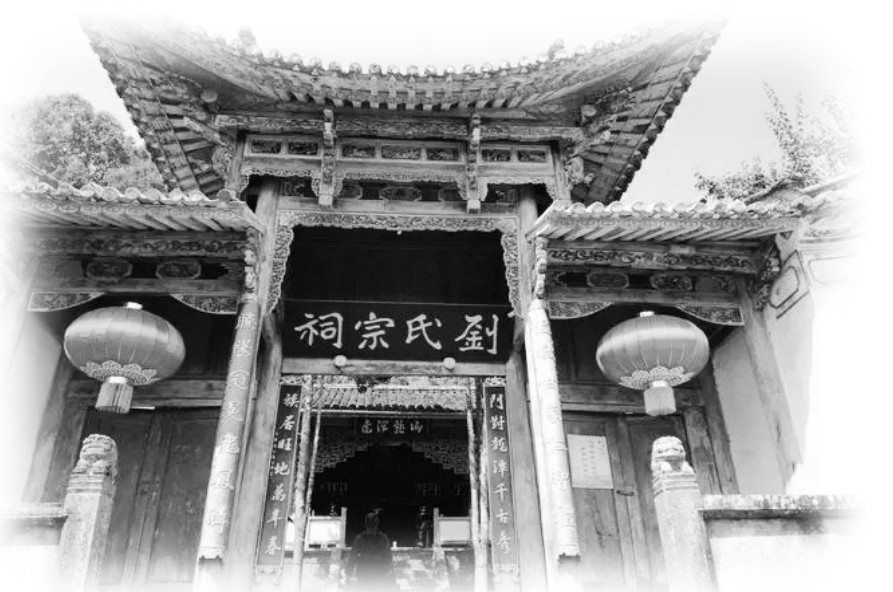

刘堂杂记

刘堂中学本是刘氏宗祠,解放后和大多数祠堂一样被政府征用为学校。学校三面环水,只有正南边大门前有一片小广场。广场也成为学校操场,用石磙碾压成的黏土地面平整、光滑、结实,秋收时也用作碾稻谷的稻场。操场不大,勉强能腾出一个篮球场,东西两头装有木质的篮球架。

刘堂中学的正殿为青砖灰瓦包青式歇山顶建筑,两边山墙层层递进,步步高升;屋顶上的陶兽居高临下,睥睨一切,颇有临绝顶而小天下之气概!偏殿都是土坯房,分东西南北拱卫着祠堂正殿,形成一个四合院。偏殿房屋因年久失修,屋顶上的檩条常常在夜里噼啪作响,很是瘆人。这大概是白天噪声大,掩盖了檩条松动的声音,只有在夜深人静时响声才显得格外清晰。按照现在的标准,都是实实在在的危房。这些房屋分为上下(西东)两院,上院(西院)和下院(东院)的厢房是教师宿舍,住着校长、公办教师和部分离家较远的民办教师。南北厢房按照三间一联,做成六间教室。

由于场地狭小,师资有限,每届只能招收六个班。后来随着入学人数暴增,每间教室挤满八、九十人,最高峰时有的班级甚至达到一百多人,号称“一百单八将”!教室里面全是“四脚扒”(一种只有一块木板加四根木腿的简易课桌)。这种桌子特点是体积小,重量轻,可以随时随地搬运。学生上下课时既可以搬开桌凳进出,也可以鱼跃而出。

学校还有属于自己的十几亩稻田,用于勤工俭学。每逢秋季开学,老师们带领学生挥汗如雨收割水稻,全校师生共同享受丰收的喜悦。

那时候,老师们都以多上课为荣。没有加班补助,没有课时津贴。有时候上课多了害怕挤占了别人的课时,还担心有出风头的嫌疑。没有人督促,没有各种考评,全靠发自内心的一种对教育教学工作的虔诚默默奉献,不知什么是苦,什么是累。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《人生与伴侣》2023年9期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅