縱观莫扎特晚期创作与生平的研究,会发现一个颇具戏剧性的悖论:莫扎特的死因以及《安魂曲》的未完成,始终是音乐史上的未解之谜。但由于文学、电影以及传说的戏剧化诠释,加之古典主义史学思潮的影响,学界对于莫扎特生命晚期的生存状态产生了一定的误解。文史学家对此各执一词、众说纷纭:一种观点认为莫扎特是在经济状况窘迫且重病缠身的境况下遗憾离世的;而另一种观点则质疑,莫扎特晚期所创作的硕果累累,又与这一事实有所出入。德国学者克里斯多夫·沃尔夫(Christoph Wolff),通过研究莫扎特生命中最后四载的生平、书信、手稿以及与同侪的交往,撰写下这部史料详实的莫扎特晚期研究著作:《时运门前的莫扎特:效命帝王的岁月,1788—1791》。在本书中,“时运门前”一词,拨云见日地指明了莫扎特蓬勃向上的创作状态,以及面对生死超然外物的心境。

对于任何一位流芳百世的作曲家来言,“晚期风格”都似乎笼罩上了一层灰暗的死亡阴影,通常意味着音乐天才的英年陨落,或是壮志未酬的终生遗憾。正如舒伯特晚期创作的艺术歌曲《天鹅之歌》,也因其乐声中预感死之将至的凄美,而成为了象征晚期风格的代名词。然而莫扎特的晚期,却始终是一个难以归类的领域。有别于贝多芬、舒伯特充斥着“异质性”“升华性”的晚期美学特质,沃尔夫在本书中,别开生面地选用“时运门前”这一独特的视角,来审视莫扎特的人生中最后的岁月。

在以往莫扎特的生平叙事中,常将其晚期的生命状态形容为日渐凋敝。这种主观性的判断,可能来源于两个方面:一方面,由于彼时其职业生涯所经历的挫折;另一方面,与他急转直下的财务状况有关。然而在本书中,沃尔夫却一改前人研究中的悲观笔触——将“时运门前”一词,用以形容莫扎特生命的最后四载时光。此外,以阿尔弗雷德·爱因斯坦为代表的二十世纪早期的音乐史学者,曾将莫扎特之死予以“浪漫化”处理。这一陈旧观点,借由沃尔夫的妙笔丹青也得到了回应与更正。

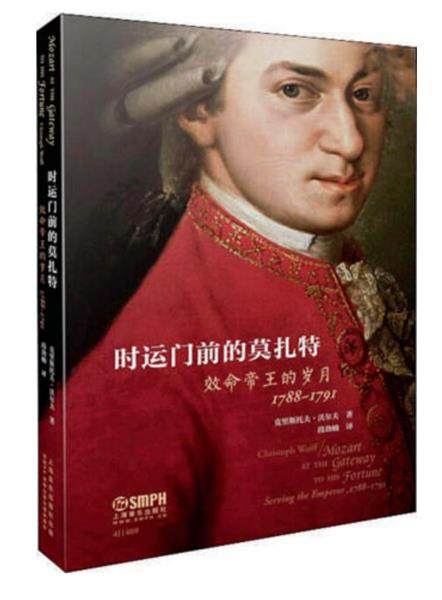

《时运门前的莫扎特:效命帝王的岁月,1788—1791》由上海音乐出版社于2019年发行。在本书中,沃尔夫针对莫扎特的书信往来,以及音乐创作进行客观考证。在他眼中,生命的最后四载对莫扎特来言,并不意味着临终岁月,而是象征着蓬勃发展的事业高峰。这一突破性认知,不仅解答了世人对于莫扎特晚期创作的疑惑,还厘清了与绝笔之作《安魂曲》有关的种种误解。在本书伊始,沃尔夫便阐述了他选取最后四载进行研究的史学依据。在1787年12月7日,莫扎特曾收到一份来自维也纳皇室的委任状。这也标志着,自1788年起直至1791年莫扎特与世长辞,宫廷乐师的身份便伴随着莫扎特,度过了短暂而光辉的余生。