在中国几千年的传统音乐发展的历史中,虽然多声部音乐的萌芽在器乐演奏、曲艺、民歌等中有所体现,但并没有产生像西方大小调功能和声那样成体系的和声技法与理论。随着西方音乐作品与理论的传入,几代中国钢琴音乐作曲家始终致力于探索将中国音乐元素与西方作曲技法结合的创作方法,发掘与拓展出有着中国风味的和声音响。

中国和西方的审美有着根本的不同,是不以纯粹理性的范畴标准作为审美边界的区分度的,而是形成了另辟蹊径的超越审美观念[1]。中国传统五声性调式的基本逻辑是“奉五声”,以宫、商、角、徵、羽为骨干来维持旋法的倾向性运动,偏音起到增强色彩的作用,因此不能照搬西方和声体系中的和弦来使用,否则会出现与中华民族传统听觉习惯及五声性调式风格相矛盾的音响[2]。那么,什么样的和弦结构及和声色彩才适用于中华民族五声性调式语境?这成为亟待解决的问题。于是,中国作曲家们开始在创作中尝试使用民族五声性和弦,理论家们亦及时进行了研究与整理。

针对民族五声性和弦的构成与分类问题,诸位音乐家研究的深度、角度、广度均有差异,总的来看,出现了两个派别的研究方向:一派主张仍基于西方大小调和声功能体系和三度叠置和弦,通过对和弦音的省略、替代或附加处理,使其与五声性调式风格语境相协调。代表作有:赵元任于1928年发表在《音乐杂志》上的《中国派和声的几个小试验》,是我国最早探讨民族五声性风格和声的文章,主张创作不能完全地照搬西方和声学规则,但总要合乎和声学的普遍原则才好。黎英海的《汉族调式及其和声》是我国第一部系统论述五声性调式及和声的专著。该书认为三度叠置和弦音响效果丰满,动力性强,和弦功能作用明确。虽然三度叠置和弦之于民族五声性调式风格审美时常是矛盾的,但可以用一些方法作风格化处理[3]。吴式楷的《中国民族调式和声问题初步探讨》认为虽然非三度叠置和弦对于丰富和声的民族色彩特征起着重要作用,但由于它本质上的弱点,使它永远不能成为和声的基本材料,三度叠置仍是和弦的基本构成方式,[4]。谢功成、马国华、童忠良、赵德意著的《和声学基础教程》主张:为了适应五声性调式风格的要求,中国音乐作品常运用一些具有五声特色和弦(书中将其称为“五声性变异结构和弦”)[5]。实际创作的作品中,有的用五声性变异结构和弦写作,但更多采用不同结构和弦混用。

另一派音乐家则认为,五声性调式的旋律风格特征客观上影响着民族和声,其和弦的结构也应打破三度叠置和弦的思维禁锢,创立与西方传统和声截然不同的和声体系。如:王震亚的著作《五声音阶及其和声》主张五声性调式旋律构成的特殊性决定了其和声也要有相应的特殊处理方法。书中将五声正音纵向排列,得出不同形态的和弦,并对其色彩、用法进行了分析。桑桐的论文《五声纵合性和声结构的探讨》创新性地研究了五声性旋律“化横为纵”的和弦构成方法,把四度、五度、二度等音程作为和弦构成的材料,试图区别于西方和声体系三度叠置为基础的和声结构。樊祖荫的著作《中国五声性调试和声的理论与方法》还将中华民族多声音乐结构形态与西方近现代和声技法作比较,提出中国作曲家们可以立足民族,结合复合结构和声方法、十二音技法等近现代音乐技法加以再创造。

由于三度叠置结构和弦在西方音乐理论体系中无可争议的基础地位,因此以上关于五声性和弦的论述,大多是围绕着非三度叠置结构或三度叠置结构展开的。音乐学家们只是从不同的角度出发去构建不同的体系,至于在创作实践中,究竟是以哪种和弦结构为主,并不需过于教条的计较,只要能取得较好的音响效果。基于目前民族和声学的研究与中国钢琴作品创作实践现状,本文将五声性和弦结构划分为“三度叠置和弦的五声风格化处理”与“非三度叠置结构和弦”两大类进行研究。

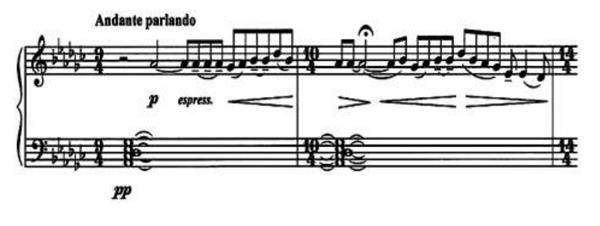

一、三度叠置和弦的五声风格化处理

作曲家在创作中国风格钢琴作品时,既要考虑和声的功能性、动力性,又要兼顾五声性风格与和弦材料的适配性。三度叠置和弦的五声风格化处理,是解决音乐创作中民族风格问题的有效手段。将西方传统三度叠置和弦改造成五声性和弦,既要有五声性特色,同时又要遵循三度叠置和弦自身的结构原则。