室内乐是西方音乐主要表现形式之一,在音乐发展史上占据着无比重要的地位。在当前打破东西方界限、文化融合发展的大趋势下,借助西方成熟的音乐创作技法,使用“中西合璧”的乐器创作当代音乐已是常态。室内乐在中国经历了发展期、逆转期、探索期[1],已经逐步走向多元融合的发展态势。作曲者们通过创作不断尝试探索室内乐这一西方音乐形式与中国音乐元素的结合,以中西方作曲技法、演奏技法和理念上的碰撞与融合,赋予作品以新的艺术内涵与时代精神,使室内乐与人民的时代认知与表达同步。在室内乐的教学中,教学的主要视点也开始由单一的西方室内乐演奏教学模式,向中西融合的室内乐演奏风格转移,中国音乐风格、音乐元素融入室内乐的演奏形式已经引起了师生们极大的关注与重视。室内乐作品《Missing》正是在这样的创作语境下产生的一首原创音乐作品,较为明确地体现出了当代作曲者对室内乐的认知与理解。本文即以此为研究对象,针对作品《Missing》的创作特色与演奏特征进行分析与研究,探寻其中中西音乐结合的设计与理念,从而管窥中国当代室内乐音乐的发展趋势与时代特征。

一、《Missing》的缘起与音乐创作

《Missing》由沈阳音乐学院作曲系副教授陈思为小提琴、钢琴与板胡而创作的一首中西乐器相交融的室内乐作品。由贾晓程、刘英楠、段牧汐在2021年《当代中国小型室内乐原创作品科研音乐会》上首演,这首作品是笔者于2020年向陈思老师委约而创作的室内乐作品。由于在室内乐教学中,学生们经常会接触到多种不同形式的室内乐作品,对于经典的西方室内乐作品学生们尚可有较为准确的把握,但是如遇到当代具有大量中国音乐元素的作品,如谭盾的《鬼戏》、瞿小松《MONG DONG》等室内乐作品则会很陌生,表现得束手无策。为了提升学生的室内乐演奏能力,加深对中国民族音乐的了解与认识,提高室内乐演奏与教学水平,笔者决定邀约陈思老师创作一首以中国音乐元素为创作素材的室内乐作品,供室内乐教学与演奏使用,使学生们更多地了解与掌握中国民族音乐风格,学习与积累更多中国风格与室内乐结合的演奏方法与演奏经验,进一步提升室内乐教学与演奏的能力与水平。

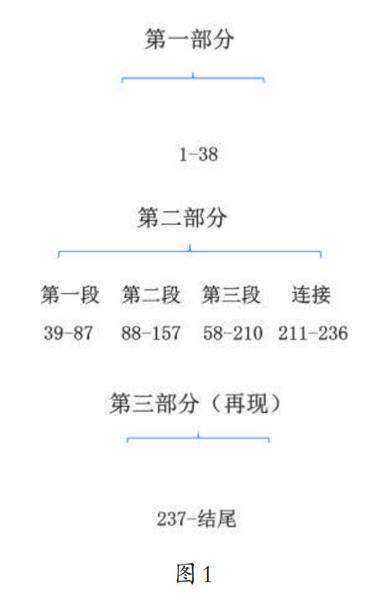

《Missing》是一首抒情而充满忧伤与留恋的作品,表达了作者对过去或过去的某一种状态、环境的怀念,为带再现的三部曲式,其结构图如下:

这首作品大胆地把板胡、小提琴与钢琴这三种各具特色的乐器结合在一首室内乐作品中,是一次很有创新的尝试。板胡是中国民族乐器中的主要乐器之一,具有鲜明的民族风格与音响特色,而小提琴与钢琴则明显是西洋乐器中的代表性乐曲,功能强大、影响广泛。这三种乐器被同时用于一首室内乐中,形成音响、音色的对比,也营造了富于变化的音乐意境,令人耳目一新。作品采用五声调式与爵士音乐素材相结合的方式进行创作,五声调式是经典的中国传统音乐调式模式,爵士乐是节奏特色鲜明的美国音乐类型,这两种相距甚远的音乐元素的结合,是作者基于中西音乐结合而做出的大胆尝试与探索。

二、《Missing》的演奏与教学探索

虽然近年来以中国音乐风格、音乐元素进行创作的室内乐作品在逐渐增多,但是对于其演奏尤其是室内乐教学来说,仍然存在一定难度。