一、关于课题研究背景及动机的诠释

新中国成立以来,辽宁省的经济与文化建设始终在全国名列前茅。仅从音乐文化建设来说,便拥有中国共产党于1938年创办的“延安鲁艺”的后裔,使之具有“红色基因”的音乐文化薪火相传。辽宁省在曲艺表演方面不仅拥有东北大鼓、二人转等当地曲种,还有西河大鼓、单弦牌子曲、山东琴书、河南坠子等外来曲种,可谓是资源丰富、种类繁多。并且,在全国范围内独树一帜,首开先河开设了“曲艺学”本科教育。然而,回顾历史,“曲艺音乐”在高等音乐院校里,以此为主体的课程早已登上讲台,先有“鲁艺”至沈阳音乐学院开设此课;20世纪50年代后,“上海音乐学院”“中央音乐学院”等院校亦先后开设了此门课程。

但是,在21世纪的今天,关于曲艺音乐的教学内容更多的还是停留在以历史故事为题材的曲目之间,显然与现当代学生受众群体的视角距离较远。可以说,在相关教材中现当代优秀曲目的入选少之又少,甚至曲艺音乐的传播与传承亦无只言片语。应时代发展要求,从教育部新批的“曲艺学”学科的建设与发展来看,从教材的编选到教学方法的改进势在必行并迫在眉睫。众所周知,“曲艺音乐”作为“文艺轻骑兵”,在我党百年历史发展中,发挥着其他艺术不可替代的宣传与教育的作用。因此,当代教育工作者有责任与义务站在新时代教育发展需要的至高点上编撰出新的教材,传承好优秀的曲艺音乐文化。有了好的“素材”之后,也要有好的“路径”“渠道”“平台”“载体”。从以往的京韵大鼓“红色经典大荟萃”CD光盘,到网络搜索“喜马拉雅”等媒体,再到如今可在手机上随时随地学习的“学习强国”流媒体,完全可以实现课堂教学及课下学习的互补,同样可以轻松实现“线上”与“线下”同步学习。师生之间也可以通过网络传送各种曲艺音乐文字文献资料。

故而,为了实现曲艺音乐教学在现当代社会进行良好发展与创新的目标,构建更为完善的“曲艺音乐”课程思政体系,促进教与学之间的可持续发展,课题组尝试在传统曲艺曲种的现当代题材曲目的编创方面做一些探索,特确定申报了《音乐院校开展“曲艺音乐”课程思政的素材与路径研究》这一课题。在课题研究的过程中,我们根据研究内容结合课题组成员的专业的特点,依据历史音乐学下属的音乐文献学及体系音乐学下属的音乐本体分析方法,遵循知行合一的规律,坚持在实践中摸索理论奥义。

二、课题研究的过程与内容的说明

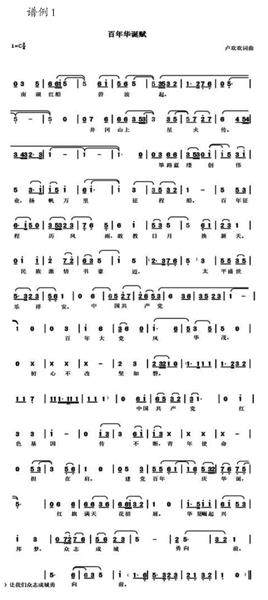

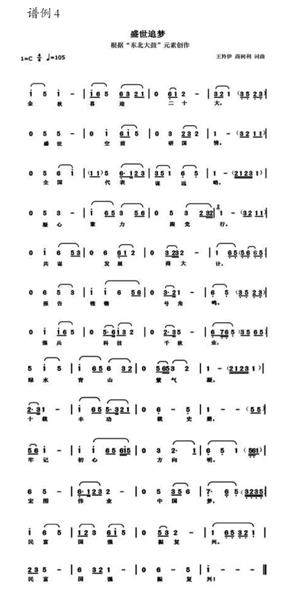

目前的“曲艺音乐”教学亟待发展与创新,并需要在教学实践中结合思政理论的引导,使师生之间形成良性互动,让曲艺音乐在课堂内外得到有效的传播。通过对辽宁省内流传的东北大鼓、单弦牌子曲、京韵大鼓、西河大鼓、京东大鼓、四川清音、河南坠子、苏州弹词、天津时调、山东琴书几类曲种中具有代表性的现当代曲目进行文献梳理、并进行音乐分析,之后捉笔成文,继而尝试创作新的曲目或唱段,以利于文献阅读与写作课程的开展,给予曲艺音乐教学更为全面的素材、更为与时俱进的模式,使曲艺音乐得到有效传承。

是故,课题主持人从流传较广的板腔体曲种、曲牌体曲种中遴选了现当代题材曲艺音乐作品,以此作为切入点,根据课题组成员的擅长曲种领域与专业水平,分工进行曲目相关资料的梳理与赏析成文。目的是从已有的曲谱文献入手,解析作品,挖掘作品的相关文字文献,了解作品产生的历史背景,从而,在撰写文本中实现思政教育。