孙刘联盟的分分合合,对汉末三国时代局势产生了深远影响。建安十三年(208),孙权与刘备联盟,并力拒曹,取得赤壁大胜,初步奠定了曹、刘、孙三足鼎立之格局。至建安二十四年(219)末,孙权背盟,袭杀关羽,引刘备发动夷陵之战。此役,刘备虽然大败,但孙权亦是惨胜。无奈之下,双方只能重修旧好。

别有忧愁暗恨生:孙权背盟

胡宝国先生曾说:“历史上很少有突如其来的事情,感觉上的突如其来大都是因为我们对此前的情况并不理解。”孙权背盟,看似临时起意,被曹操“许割江南”所诱,可实际上,就荆州的归属问题,孙刘之间早有嫌隙。原因倒也简单,无论是诸葛亮的“隆中对”,抑或是东吴张纮的“江都对”、鲁肃的“榻上策”,都将荆州视为各自发展的战略重地。

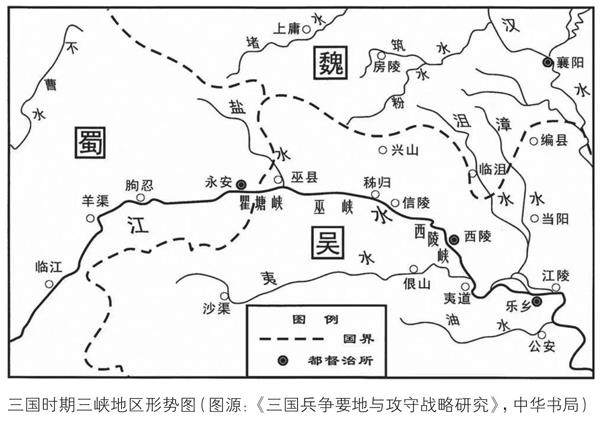

早在孙策时代,江东“二张”之一的张纮便提出了“若投丹杨,收兵吴会,则荆、扬可一”的战略构想。孙权掌权后,鲁肃认为宜先“剿除黄祖,进伐刘表”,方能“竟长江所极,据而有之”。这样一来,江东进可北上中原,以图王霸之业,退亦能坐守长江以南,与北方二分天下。但想要“全据长江”,只有长江下游的扬州还不够,孙权还须得将中下游的荆州与上游的益州都掌握在手中。因此,江东上下不仅对荆州志在必得,也一直对益州虎视眈眈。君不见,前有甘宁主张“渐规巴蜀”,后有吕蒙欲“循江上下”。赤壁之战后,周瑜更将“西进计划”提上日程,甚至倒在了征讨益州的路上。于江东政权而言,若只有扬州一地,其安全性就得不到保障,除非拿下荆州,实现自保,才不至于被人扼住咽喉;若能再进一步,拿下益州,江东还将会有更加广阔的未来。

是以,刘备据有益州,孙权尚能接受,至少蜀汉还能替他分担一部分来自北方的压力;可无论如何,江东方面都不能坐视荆州落入他人之手。然而,在诸葛亮提出的战略构想中,荆州也是必不可少的战略重地。一旦天下有变,便可“命一上将将荆州之军以向宛、洛”,而刘备也“身率益州之众出于秦川”,两路并进,“则霸业可成,汉室可兴矣”。

可以预见,双方就荆州的归属问题,必然会发生摩擦。建安二十年(215),刘备克定益州,孙权索要荆州未果,大怒,“乃遣吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡”,刘备闻讯,亦遣兵五万下公安,令关羽陈兵益阳。至此,孙刘联盟算是正式撕破了脸皮。

尽管孙权和刘备都不愿将荆州拱手让出,但不得不承认,仅凭一己之力,他们根本无法与实力强大的曹操相抗衡。同年,曹操定汉中,张鲁携汉中、巴西民众归附,与之毗邻的益州震动。刘备无奈,只好与孙权和谈,敲定了著名的“湘水之盟”。孙刘两家分荆州,以湘水为界,“江夏、长沙、桂阳东属”,为江东所辖;“南郡、零陵、武陵西属”,仍在刘备治下。长沙、零陵、桂阳三郡此前已被吕蒙袭夺,可见这次和谈,孙权只是用零陵郡换回了江夏郡。诚然,江夏郡的战略位置更加重要,但这满足不了孙权的胃口。

荆州战略的失策,令江东的对外方向不得不暂时做出一些调整,转而“进图淮南”。欲据淮南,必争合肥。正如顾祖禹《读史方舆纪要》卷二十六《南直八》所云:“(庐江)府为淮右噤喉,江南唇齿。自大江而北出,得合肥,则可以西问申、蔡,北向徐、寿,而争胜于中原;中原得合肥,则扼江南之吭而拊其背矣。三国时,吴人尝力争之。”虽然在建安十七年(212),曹操便迁徙了淮南的大批民众,但合肥作为江淮地区的咽喉重镇,仍是孙权暂时舍弃荆州后的首选之地。湘水之盟后,孙权亲率十万大军北上,进攻合肥;不料,他却在逍遥津一役中大败,还成全了张辽“能止小儿夜啼”的威名。战后,曹操乃增辽兵,令夏侯惇督之,进一步增强了合肥防务。孙权对合肥的试探,也暂时告一段落。

建安二十四年(219),刘备击败曹操,在定军山一役中临阵斩杀了敌军主帅夏侯渊;紧接着,关羽出兵襄樊,水淹七军,“威震华夏”。昔日盟友突然强势崛起,让孙权有些不知所措。刘备称王,单方面撇开孙权这个盟友;而向来倨傲的关羽,在推动蜀汉最后辉煌的同时,也深深刺痛了孙权。加之曹操利诱,本就对荆州念念不忘的孙权,终究做出了背盟之举。

凄凉别后两应同:互相试探称孙权“背盟”,或许有些绝对。刘备称汉中王,并未得到盟友孙权的承认。这是因为,刘备若为汉中王,便自然凌驾于徐州牧、车骑将军孙权之上,双方的名分、地位便不再平等,以致孙权凭空比刘备矮了一头。