上期内容提要:

十年磨一剑。2021年6月1日,第三次修订的《中华人民共和国著作权法》施行,标志着我国著作权法律事业新的里程碑开启。这篇作品以著作权法的诞生、修订及最新版出台背后的故事为主线,以作家们所经历的版权故事、典型案例(涉及信息网络传播、专有出版、法定许可、影视改编等)为副线,用报告文学的方式“法普”融媒体发展业态下大家鲜少了解但又非常重要的版权“重点”及“冷知识”,旨在提高广大创作者、出版者、传播者和社会公众的版权意识、增进全社会对创作者著作权的重视,充分认识到版权在满足人民文化需求、增强人民精神力量方面的特殊作用。

第七章 坚守公版作品的版权底线

我国现行的著作权法规定,著作权即指版权,分为财产权和人身权两大类。人身权又包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权等权利。作品的发表权和财产权的保护期为作者终生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第50年的12月31日。从第51年的1月1日起,这类作品就进入了公有领域,俗称公版作品。

按照这一规定,他人出版、改编、翻译、演绎、传播公版作品,无需征得作者家属或著作权继承人的同意,也不用支付版权使用费。比如《西游记》、《红楼梦》、《水浒传》、《三国演义》等古典文学名著,以及近现代名家鲁迅、朱自清等人的作品。

但是,作者的署名权、修改权、保护作品完整權等人身权是没有期限限制的,永远受著作权法保护。因此,出版者、演绎者、传播者、使用者在出版、演绎、传播、使用过程中应该尊重作者的人身权,即精神权利。

推而广之,公版书也有应当厘清的版权底线。

一、版权归属,何去何从

1966年9月,著名翻译家、文艺评论家傅雷逝世。按照著作权法有关规定,50年后,也就是从2017年1月1日起,他的著作悉数进入公有领域,成为公版作品。

但是,傅雷之子傅敏对此持不同看法。他曾委托律师发表声明,称《傅雷家书》的完整著作权属于经过删节、选编的汇编作品,傅敏享有汇编作品《傅雷家书》独立的著作权,并非公版作品。因此,禁止他人直接以“傅雷家书”字样作为书名出版,禁止他人摘录、编入傅雷的其他作品。

这是近几年来公版书领域最典型的案例之一。

按照著作权法的规定,虽然公版作品财产权过了版权保护期,但是,如果对公版作品进行汇编、选编,而选择和编排又是具有独创性的,就能构成著作权法中的“汇编作品”——汇编者对汇编作品依法享有著作权,那么,对这类汇编作品的出版、翻译、演绎、使用、传播,只有经过汇编人(者)的授权并支付报酬,才能不侵权。

在当时的市面上,含有“傅雷家书”字样的书籍,有的图书仅有傅雷夫妇的家信,有的则不仅包含傅雷夫妇在1954年到1966年间写给儿子、儿媳的家信,还有儿子的回信、楼适夷代序以及书信的中文译文等。

傅敏与经他转让版权的图书公司主张,《傅雷家书》本身构成汇编作品,著作权人是傅敏。因此,选编出版任何内容都被认定侵犯了傅敏对汇编作品享有的完整著作权,尤其是修改权。这也是法院判决多数《傅雷家书》案胜诉的主要理由。

原告主张,《傅雷家书》已经成为具有一定影响的商品名称,只要没有得到授权的其他出版社出书使用,就被认为违反了《反不正当竞争法》第六条第(一)款的规定,“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”,给消费者造成混淆和误认,构成不正当竞争,进而要求经济赔偿。

尽管傅敏及其转让版权的图书公司在此前的多个诉讼中胜诉,但是,仍有多位专家对上述主张持不同意见:傅敏选编的《傅雷家书》按照年代顺序编排是最常见的传统方法,没有体现智力创造性,不具有独创性。因此,不构成著作权法意义上的汇编作品。傅敏对其并不享有著作权,被诉出版单位的出版行为没有构成侵权。

另外,其他出版单位对《傅雷家书》中书信的删节和取舍,并未修改其具体内容,因此,也不涉及侵犯修改权。

2020年5月,江苏省高级人民法院对傅敏诉应急管理出版社侵权上诉案件作出终审判决。

终审法院认为,被控侵权图书所作的删节,并未对选取的家信内容作出任何变更或文字、用语方面的修正;因此,出版社对傅雷家信片段进行汇编,属于合理行使汇编权,并未侵犯傅雷对其作品的修改权。

虽然“傅雷家书”几个字作为书名,在图书市场具有较高的知名度,且具有一定的影响力,但“傅雷家书”字样只是对傅雷家信类作品命名的限制性表达,不具有区分商品来源的显著特性——商品购买方(读者)不能通过使用(阅读)就知道该商品(图书)名称就是汇编者傅敏所有。

因此,当《傅雷家书》不属于《反不正当竞争法》中所述“有一定影响的商品名称”时,汇编者对《傅雷家书》书名的不当垄断,就将阻碍进入公有领域作品的使用与传播。《傅雷家书》不应成为某一市场主体享有权利的特有名称,被告使用“傅雷家书”字样作为书名是对该作品内容客观表述的正当使用,不构成不正当竞争。

最终,法院撤销一审法院认定被告侵犯修改权和构成不正当竞争的判决,仅仅维持了一审法院关于被告侵害代序和中文书信译文著作权的判决。

这个终审判决对公版作品的汇编出版和公版作品标题的使用,具有里程碑意义,廓清了多年来出版界遭遇的诸多困惑与法律边界。

那么,出版《傅雷家书》系列作品应该如何署名呢?

根据作品所选内容合理、合法地为其命名,是目前大多数出版机构给出的答案。

同时,如果书中收入了楼适夷的代序《读家书,想傅雷》一文,或者金圣华翻译的傅雷夫妇给儿子、儿媳的英法文信的译文——这些内容都在版权保护期内——选入时应当取得傅敏的授权并支付稿酬,并在相应位置为楼适夷、金圣华署名,因为,傅雷家族取得了上述作品的著作权。

美国著名记者埃德加·斯诺的代表作《红星照耀中国》(又称《西行漫记》)一书,自1938年胡愈之以“复社”名义、秘密组织翻译、出版后便大受欢迎。

1979年,三联书店出版了著名翻译家董乐山重译的《西行漫记》,两年时间就发行165万册,影响巨大。

目前,图书市场上存在多個版本,如人民文学出版社的董乐山译本、人民教育出版社的胡愈之等人译本、人民东方出版传媒有限公司的董乐山译本、长江文艺出版社的王涛译本、重庆出版集团的董乐山译本、外语教学与研究出版社的中英文对照本(王涛译)等。

2017年,教育部统编八年级(上册)语文教科书名著导读部分选入该书片段,作为纪实作品的阅读范文推荐阅读;2020年4月,该书被列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》初中段必读书目,进一步推动了该书的热销。其中,人民文学出版社的《红星照耀中国》版本影响最大。截至2022年年底,该书发行量已近1500万册。

1972年2月15日,埃德加·斯诺身患癌症在瑞士去世。按照我国1991年6月1日开始实施的著作权法、1992年加入的《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和《世界版权公约》的规定,外国作品在我国的版权(发表权和财产权)保护期为作者有生之年及死亡后50年。埃德加·斯诺作品自2023年1月1日起进入公版领域,任何机构再无需获得斯诺基金会和斯诺后人的授权,也无需支付任何费用,即可出版、改编、演绎、传播斯诺的图书。

我国现行著作权法第二十二条规定,作者的署名权、修改权、保护作品完整权等人身权的保护期不受限制。第二十三条规定,发表权的保护期和作品财产权的保护期相同,为作者终生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第50年的12月31日。《著作权法实施条例》第十五条规定,作者死亡后,其著作权中的署名权、修改权和保护作品完整权由作者的继承人或者受遗赠人保护。著作权无人继承又无人受遗赠的,其署名权、修改权和保护作品完整权由著作权主管部门保护。

从上面著作权法、条例中的有关条款可以看出,公版作品不受著作权法保护的仅仅是发表权和财产权(即经济权利)。即作品进入公有领域后,不再需要经过继承人或其他权利人的许可、不再需要支付稿酬。但是,公版作品的署名权、修改权和保护作品完整权等人身权(即精神权利)永远受保护,不得不署名或变更署名,更不得擅自对作品进行修改、歪曲或篡改。对此,作者的继承人或者受遗赠人有权主张权利,进行保护。对作者人身权构成侵犯的,侵权人不仅需要公开赔礼道歉、停止侵权,也应当支付精神损害抚慰金和经济损失。

关于公版作品的定义,各国有不同规定。

2023年年初,国内有关媒体援引美国媒体报道称,自2023年起,1927年出版的英国推理小说作家柯南·道尔的“福尔摩斯探案系列”全部作品版权保护到期,进入公有领域。美国驻华大使馆也发布了这一消息。

上述中文信息给人的感觉是,《福尔摩斯探案全集》是2023年才在全世界成为公版作品的。其实不然。各国对公版作品的定义不尽相同,美国媒体的这一报道仅仅说明,《福尔摩斯探案全集》在美国刚刚公版,而不是在中国。

根据美国版权法规定,作品的版权期限为作者终生及逝世后70年,雇佣作品(美国版权法中特有的概念。这类作品的雇主为作者,著作权由雇主享有)的版权期限为作品首次发表后的95年,同时,对版权保护期还有其他复杂的规定。因此,福尔摩斯探案系列作为雇佣作品在美国的保护期为首次出版(1927年)后的95年,即2022年12月31日止。

但是,按照我国著作权法,以及我国加入的《保护文学艺术作品伯尔尼公约》和《世界版权公约》的规定,在我国,作品发表权和财产权的保护期为作者终生及死亡后50年,截止于第50年的12月31日。从第51年的1月1日起,进入公有领域,成为公版作品。

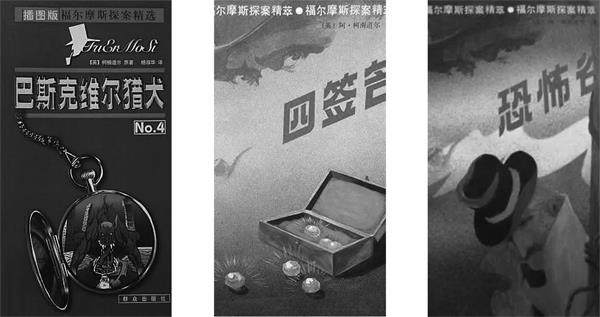

著名推理小说家阿瑟·柯南·道尔生于1859年5月,卒于1930年7月。截至1980年12月31日,小说家已去世满50年。因此,自1981年起,他的所有作品在我国已成为公版。目前,以群众出版社、译林出版社等为代表的出版机构已先后发行了由不同译者翻译的多个版本。

我国最早出版福尔摩斯探案系列作品的单位是1956年成立的群众出版社。据悉,群众社成立之初,就约请翻译家刘树瀛先生、严仁曾先生、丁钟华先生和袁棣华女士分别翻译了“福尔摩斯探案系列”中的三部长篇小说《巴斯克维尔猎犬》、《四签名》、《血字的研究》。这是新中国成立后,最早出版的福尔摩斯探案故事的图书。

虽然,群众版《福尔摩斯探案全集》的多位译者渐已离世,但是,译者版权都在我国著作权法规定的保护期内。前几年,群众出版社已经分别与译者和译者继承人续签了图书出版合同。

在图书市场上,许多外国文学类图书,尤其是低幼类儿童读物,包括寓言、儿歌、童谣、经典童话、成语故事等,其原著作者署名经常遭到忽略,对公版领域的中外经典名著的选编、改写、编译等,往往只有演绎者的姓名,如“某某选编”、“某某改写”、“某某编译”,而原著作者的署名经常置于某个遗忘的角落。更有甚者,在某些标有“外国文学名著赏析”、“新课标名著导读”等字样的中小学生课外读物中,不仅不署原著作者名,也不标明出处,而且有意省略中文译者的署名。这类“攒稿”、“洗版”行为,既侵犯了公版作品作者的署名权,也是对公版作品译者著作权的侵犯。

2016年,当英国小说家、剧作家威廉·萨默塞特·毛姆(1874年-1965年)的作品进入公有领域后,著名翻译家傅惟慈的家人曾向媒体反映,多家出版社发行的毛姆著《月亮和六便士》抄袭了傅惟慈的译本。

这种对他人智力劳动成果的直接剽窃、“洗版”行为,单靠译者只身维权,往往调查取证困难、维权周期长、效果甚微。同时,这些作品的译文质量也令人担忧,损害读者的文化权益不说,还扰乱出版市场秩序,败坏社会风气。

侵害著作权法中的人身权往往还涉及精神损害赔偿。按照北京市高级人民法院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿裁判标准》(2020年)的规定,侵害著作人身权情节严重,且适用停止侵权、消除影响、赔礼道歉仍不足以抚慰原告所受精神损害的,应当判令支付精神损害抚慰金,精神损害抚慰金一般不低于5000元,不高于10万元。

如果此时译者或继承人勇敢地拿起法律武器进行诉讼维权,既可以追究侵权人的民事赔偿责任,要求其公开赔礼道歉,也可以要求侵权一方赔偿精神损害抚慰金,下架、召回、销毁侵权图书。由于这种侵权行为损害社会公共利益,还可以要求版权主管部门或文化市场综合执法部门追究其行政责任。销售侵权盗版书的电商极有可能被追究刑事责任,而平台须承担相应民事和行政责任。

二、古籍点校本,有法可依

流传千百年的古籍是中华民族的宝貴精神财富,也是人类社会共同的财富。自觉推动优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展,必能推动中华文化持续繁荣,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。根据著作权法有关规定,古籍本身是公版书,可以不受版权限制。虽说公版书经过了时间的检验,具有很大的资源市场,但出版审核时需要注意一些问题,尤其注意规避投机取巧的行为。比如,随意删减内容、粗制滥造等。

为此,经过专家标点、断句、分段落、补遗、校勘、整理、注释等劳动成果形成的“点校”本,由于包含了人类智力劳动,也可能获得版权保护。司法实践中,古籍点校本是否受版权保护,往往需要对古籍点校的智力劳动是否具有独创性、是否构成著作权法意义上的作品,进行个案分析判断。

学术界对此多有争论,但一般认为,简单的标点、断句往往很难认定具有独创性,而复杂的整理需要较高的专业知识、一定的智力劳动,可能具有独创性。在司法实践中,已有多起案件判决认定,古籍点校本的智力劳动应当获得尊重,但司法保护的不是古籍内容本身,而是点校者、整理者、出版者的独创性智力劳动部分。

以出版古籍经典为特色的中华书局曾就多家单位将“二十四史”和《清史稿》点校本制作成电子书、数据库、内置于电子阅读器等行为,进行侵犯著作权起诉,大都获得了法院的支持。

“二十四史”是国人家喻户晓的经典古籍,由中国古代24部纪传体史书组成,记述的范围上自传说中的黄帝,下至明末崇祯皇帝,涵盖经济、文化、天文、地理等各方面的内容,包括《史记》、《汉书》、《后汉书》等。2019年9月19日,中华书局“点校本二十四史国庆七十周年纪念珍藏版”捐赠入藏国家图书馆仪式在国家典籍博物馆举行。

捐赠仪式上,中华书局有关负责人分享了点校本“二十四史”出版的幕后故事。

乾隆时代,武英殿本“二十四史”作为标准本,享有很高的地位,却有诸多不足之处。近代以来,商务印书馆搜求各时代的善本,编成百衲本(将多种不同书板之善本残卷、零页辑补而成一部完整的书)“二十四史”。传统的“二十四史”没有标点、断句,读起来有一定困难。于是,中华书局“二十四史”及《清史稿》点校本便应运而生了。除了对上述史书进行校订外,还加上了标点。

该负责人介绍道,20世纪50年代,中华书局组织全国200余位专家学者,对“二十四史”点校本进行整理,这是新中国成立以来最宏大的古籍整理出版工程。

1957年,郑振铎先生在政协会刊发表了整理古书的提议,里面明确提到“二十四史”亟待一番整理,且必须立即执行。

这项工作是从1958年开始的。“二十四史”第一部——《史记》由顾颉刚先生挂帅整理,他对《史记》有一个非常理想的整理方案。

从1958年至1978年,在全国学术界、出版界通力合作下,点校本“二十四史”的出版工作历时20年终于完成。

启功先生珍藏的一张老照片清晰地记录了这件大事。照片题名为《标点廿四史清史稿同人合影》,并手书每个人的姓名:顾颉刚、白寿彝、赵守俨……都是在学术界颇有分量的人物。

在中华书局这位负责人看来,点校本汇集各种版本之长、集中反映历代校勘成就,以其符合规范的标点校勘、便于阅读的印装形式,出版后很快成为“二十四史”的现代标准本,使传世古籍真正走出书斋,走向社会,服务文史学界和广大读者。

时光转瞬而逝。点校本“二十四史”的全部出齐,距今已有40余年时间。2019年,中华书局特推出点校本“二十四史”国庆七十周年纪念珍藏版,在该版本中,有一册《国史千秋》,首次公开大量珍贵档案、罕见照片,系统梳理点校本“二十四史”当年的出版历程。

从上述点校本“二十四史”出版始末便能明白,中华书局的维权为何能获得法院的支持。

另外,对那些尚不构成作品或达不到出版要求的公版内容进行注释、整理后产生了新的作品,汇编若干作品(包括公版内容)、作品的片断或者不构成作品的数据以及其他材料的,其选择、编排具有独创性,从而构成了汇编作品,诸如此类,整理者、汇编者同样依法享有著作权,其作品受法律保护,出版、传播、演绎应当获得他们授权并支付给他们报酬。

三、演绎公版经典,且行且珍惜

对《西游记》进行改编多年来方兴未艾。除了20世纪80年代堪称经典的电视连续剧,给观众们留下深刻印象的当属电影《大话西游》。电影中塑造了一个为情所困的孙悟空,主题歌《一生所爱》更是一夜爆红,多年来传唱不衰。

近年来,借用《西游记》概念,在各种网络小说、影视作品乃至电子游戏中“再创作”的例子也不胜枚举,除了拿孙悟空做文章,还有人打起了唐僧的主意。这不,就有一部青春偶像剧,讲的是唐僧在取经路上“失忆”,然后与一位少女发生了情感纠葛,内容可谓粗制滥造,荒诞不经。

文化圈里流行着一种说法:“西游”和“三国”属于国内最有号召力的文化IP,从文化到经济的转化力非常惊人,影响力远至海外。

除此之外,金庸的《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《鹿鼎记》也同样经历了数次翻拍、改编和演绎。《射雕英雄传》,在原著之外演绎出《东邪西毒》、《九阴真经》等不同版本的“前传”,其质量和口碑却参差不齐。

根据著作权法第十三条规定,改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品属于演绎作品,其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有,但行使著作权时不得侵犯原作品的权益。

长期以来,出版界、影视界、游戏界对公版经典名著的改编、改写和演绎情有独钟。但是,上述很多行为,一味追求娱乐性,为博人眼球往往没有道德、法律底线,甚至违背人们对经典原著的一贯认知,改编、演绎任性而随意,不仅配图与文字内容严重不符,甚至无底线歪曲、篡改,严重侵犯了原著作者的署名权、修改权和保护作品完整权。这无疑在一定程度上破坏了市场竞争秩序,有损社会公共利益。但是,由于名著后人和公众不了解著作权法对人身权保护没有期限限制的规定,所以,这类问题诉至法院的不多,公众和媒体大多从道德层面予以谴责。

四、民间文艺作品,亟待细节关照

目前,由于《民间文艺作品版权保护条例》还在立法阶段,以致一些出版单位在出版汉族和少数民族的民歌、民间故事、民间文学、神话传说类图书以及相关音像制品、有声读物时,因缺乏法律常识、不清楚具体的行政法规,常常视这类作品为公版作品,容易忽略了整理者、记录者、表演者的署名,造成署名错误或者署名不当,产生版权纠纷。

“乌苏里江来长又长,蓝蓝的江水起波浪”,这首脍炙人口的赫哲族民歌《乌苏里船歌》因为著名歌唱家郭松的编曲和演唱而广为流传。但这首赫哲族民歌还发生了一起著作权纠纷案,被称为“中国民间文学艺术作品著作权纠纷第一案”。

《想情郎》是一首世代流传在乌苏里江流域赫哲族中的民间曲调。该曲调在20世纪50年代末第一次被记录下来。在同一时期,还首次搜集并记录了与上述曲调基本相同的赫哲族歌曲《狩猎的哥哥回来了》。

1962年,郭颂、汪云才、胡小石到乌苏里江流域赫哲族聚居区采风,搜集到了包括《想情郎》等在内的赫哲族民间曲调,在此基础上,共同创作完成了《乌苏里船歌》音乐作品。

1963年,該音乐作品首次在中央人民广播电台录制,录制记录上载明——作者:东北赫哲族民歌;演播:黑龙江歌舞团郭颂。1964年10月,百花文艺出版社出版的《红色的歌》第6期刊载了歌曲《乌苏里船歌》,上面署名为赫哲族民歌,由汪云才、郭颂编曲。

1999年11月,中央电视台与南宁市人民政府共同主办了“99南宁国际民歌艺术节”开幕式晚会,晚会上宣称《乌苏里船歌》作曲为汪云才、郭颂。南宁国际民歌艺术节组委会将此次开幕式晚会录制成VCD光盘。北辰购物中心销售的刊载《乌苏里船歌》音乐作品的各类出版物上,署名方式均为“作曲:汪云才、郭颂”。晚会节目播出后,在赫哲族群众中引起很大反响,许多赫哲族人一直认为《乌苏里船歌》是赫哲族民歌,却一夜之间变成了别人的作品,认为郭颂等人侵犯了其著作权。

于是,2001年,黑龙江省饶河县四排赫哲族乡人民政府向北京市第二中级人民法院提起诉讼,要求郭颂、中央电视台以任何方式再使用《乌苏里船歌》时,应当注明“根据赫哲族民间曲调改编”。

在庭审时,原告明确仅指控音乐作品《乌苏里船歌》曲调的著作权侵权行为,而不涉及该音乐作品的歌词部分。

原告四排赫哲族乡政府起诉称:《乌苏里船歌》是赫哲族人民在长期劳动和生活中逐渐产生的反映赫哲族民族特点、精神风貌和文化特征的民歌。该首歌曲属于著作权法规定的“民间文学艺术作品”,应当受到我国著作权法的保护,赫哲族人民依法享有署名权等精神权利和获得报酬权等经济权利。在“99南宁国际民歌艺术节”晚会上,中央电视台宣称《乌苏里船歌》的作曲为汪云才、郭颂,该晚会还被录制成VCD光盘向全国发行,使侵权行为的影响进一步扩大。北辰购物中心销售了包含原告享有著作权的《乌苏里船歌》的侵权VCD复制品、图书和磁带。被告的行为侵犯了原告的著作权,伤害了每一位赫哲族人的自尊心和民族感情。

于是请求法院判令被告:一,在中央电视台播放《乌苏里船歌》数次,说明其为赫哲族民歌,并对侵犯著作权之事作出道歉;二,赔偿原告经济损失40万元,精神损失10万元;三,承担本案诉讼费以及因诉讼支出的费用830543元。

双方争议的焦点是:《乌苏里船歌》是原创还是改编,原告是否有权主张权利。

一审法院在审理过程中,根据双方当事人的申请,委托中国音乐著作权协会从作曲的专业角度对音乐作品《乌苏里船歌》与《想情郎》等曲调进行技术分析鉴定。鉴定报告结论为:《乌苏里船歌》的引子及尾声为创作,但其主部即中部主题曲调与《想情郎》、《狩猎的哥哥回来了》的曲调基本相同。《乌苏里船歌》是在《想情郎》、《狩猎的哥哥回来了》原主题曲调的基础上改编完成的,应属改编或编曲,而不是作曲。

据此,一审法院经审理认为,以《想情郎》和《狩猎的哥哥回来了》为代表,世代在赫哲族中流传的民间音乐曲调,属于赫哲族传统的一种民间文学艺术作品形式。而《乌苏里船歌》作为一首脍炙人口、家喻户晓的民歌音乐作品,其主曲调是郭颂等人在赫哲族民间曲调《想情郎》的基础上,进行了艺术再创作后改编完成的作品。《乌苏里船歌》的整首乐曲应为改编作品,郭颂等人在使用音乐作品《乌苏里船歌》时,应客观地注明该歌曲曲调是源于赫哲族传统民间曲调改编的作品。

同时,一审法院认为,由于民间文学艺术具有创作主体不确定和表达形式在传承中不断演绎的特点,因此,在民间文学艺术的权利归属问题上有其特殊性。赫哲族世代传承的民间曲调,是赫哲族民间文学艺术的组成部分,也是赫哲族每一个群体和每一个成员共同创作并拥有的精神文化财富。它不归属于赫哲族某一个成员,但又与每一个成员的权益有关。赫哲族中的每一个群体、每一个成员都有维护本民族民间文学艺术不受侵害的权利。该民族乡政府既是赫哲族部分群体的政治代表,也是赫哲族部分群体公共利益的代表。在赫哲族民间文学艺术可能受到侵害时,鉴于权利主体状态的特殊性,为维护本区域内的赫哲族公众的权益,在体现我国宪法和特别法律关于民族区域自治法律制度的原则,且不违反法律禁止性规定的前提下,原告作为民族乡政府,可以以自己的名义提起诉讼。

2002年12月27日,北京市二中院判决:一,郭颂、中央电视台以任何方式再使用音乐作品《乌苏里船歌》时,应当注明“根据赫哲族民间曲调改编”;二,郭颂、中央电视台于本判决生效之日起30日内在《法制日报》上发表音乐作品《乌苏里船歌》系根据赫哲族民间曲调改编的声明(声明内容需经本院准许,逾期不执行,本院将在全国发行的报纸上公布本判决内容,相关费用由郭颂、中央电视台负担);三,北京北辰购物中心立即停止销售任何刊载未注明改编出处的音乐作品《乌苏里船歌》的出版物;四,郭颂、中央电视台于本判决生效之日起30日内各支付黑龙江省饶河县四排赫哲族乡人民政府因本案诉讼而支出的合理费用1500元;五,驳回黑龙江省饶河县四排赫哲族乡人民政府的其他诉讼请求。

2003年12月17日,北京市高级人民法院作出终审判决:驳回上诉,维持原判。

该案的判决,对于我国民间文学艺术作品的版权保护具有多个首创意义——首次在司法实践中明确了民间文学艺术作品在我国应受到法律保护;首次明确了民间文学艺术的概念,民间文学艺术是“某一区域内的群体在长期生产、生活中,直接创作并广泛流传的、反映该区域群体的历史渊源、生活习俗、生产方式、心理特征、宗教信仰且不断演绎的民间文化表现形式的总称”;首次明确了民间文学艺术作品的权利主体;首次明确了民间文学艺术作品的保护宗旨:在禁止歪曲和商业滥用民间文学艺术的前提下,鼓励合理开发、利用民间文学艺术,使其发扬光大,不断传承发展。

再看看中国古代神话传说。

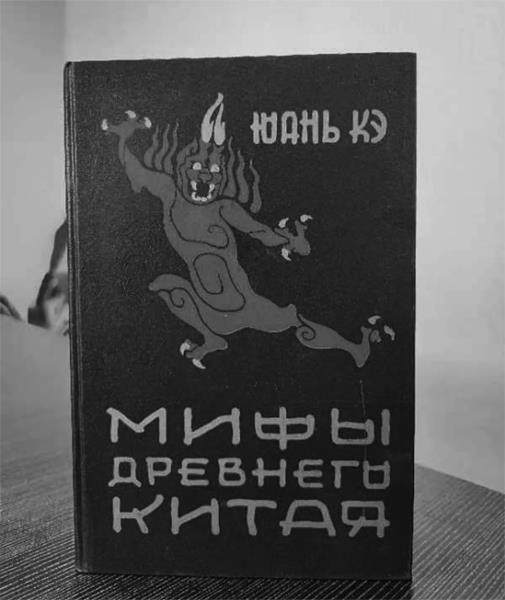

中国古代神话大都是由有“中国神话学大师”之誉的袁珂整理并翻译为白话文的,但是很多出版社误以为这是公版内容,没有必要再给整理者署名,自然也没有取得袁珂继承人的授权。

1950年,袁珂的第一部神话专著《中国古代神话》出版。这是我国第一部系统的汉民族古代神话专著,由此奠定了袁珂的学术声望。之后,他又撰写了《袁珂神话论集》、《中国神话百题》、《山海经校注》、《中国民间传说》等20多部著作及800余万字的论文。他的著作被翻译成俄、日、英、法等多种语言,部分作品被中国、日本、美国、新加坡等国选入学校课本。2019年,笔者在阿塞拜疆访问期间,在一家旧书店幸运地淘到一本1987年苏联科学出版社东方文学总编辑部翻译出版的袁珂著《中国古代神话》俄文版。

另外,民间文艺作品中还有相当一部分经典处于“灰色地带”,如作者信息不明的“孤儿作品”、作者去世时间不详的作品,因为没有人站出来主张权利,一些出版商也在侵权出版。

这里值得一提的是,全国第一例因整理神话传说而引发的著作权纠纷——“盘古神话故事”著作权之争。其前因后果被详尽地刊登于《公民与法治》杂志2008年第10期,以下是部分内容摘录——

2004年11月,隶属南阳市的桐柏县开始申报“中国盘古之乡”称号,并举办桐柏盘古文化研讨会。2005年5月30日,中国民间文艺家协会正式命名桐柏县为“中国盘古之乡”,并于当年10月授牌。桐柏县还全面进行盘古文化的挖掘和包装,使人文景观与自然景观相得益彰。该县投资l000多万元,开发了盘古溪、通天河、鸳鸯池、桃花洞等文化旅游线路,相继完成了盘古开天雕塑、盘古殿、盘古村等建设工程。2006年,该县积极开展盘古文化申报参评“中国非物质文化遗产”获得成功,“盘古庙会”被确定为河南省第一批非物质文化遗产代表……

泌阳县与桐柏县相邻,隶属驻马店市,泌阳县有一座险峻的盘古山,传说就是盘古开天辟地时居住的地方。在这种背景下,泌阳也启动了盘古文化遗产的收集、整理工作。桐柏县挂牌“中国盘古之乡”两个月后,泌阳县通过中国民间文艺家协会,取得了“中国盘古圣地”之名。2006年农历三月三,盘古山所在的陈庄乡更名为盘古乡。2006年下半年,为配合“盘古圣地”的宣传,泌阳县文化局原副局长和泌阳县史志办副主任编辑出版了《盘古神话》,记述了泌阳的盘古山名胜古迹、盘古庙会、地方风俗及盘古故事。

2006年8月,国际神话学学术研讨会在泌阳县举行。桐柏县文联的马卉欣参加了会议。会上,举办方给每位参会人员发了4本书,介绍该县的民间盘古文化,其中包括一本《盘古神话》。该书于2006年8月出版,两位主编分别为泌阳县文化局和史志办的有关同志。

在翻看《盘古神话》一书后,马卉欣发现,这本书和自己编的《盘古之神》内容高度一致,甚至连语句、段落、结构等都完全一样。再细读下去,马卉欣感到不解。自己所著书中的故事流传地在桐柏县,该书的流传地变成了泌阳,故事记录人的名字也变成了他人。而且,该书的序言中,竟然将“八子山”、“歪头山”等桐柏境内的地名归到了泌阳县……

2007年6月,马卉欣以著作权被侵犯为由,将《盘古神话》一书二作者及出版单位、印刷单位起诉至南阳市中级人民法院。

2007年10月31日,法院公开审理了此案,双方就神话传说是否应享有著作权等展开了辩论。

马卉欣认为,桐柏是中国盘古神话根源地,《盘古神话》的抄袭部分未注明出处,未征得他的同意,更没有支付劳动报酬,对方的行为已构成侵权。出版社未按法定程序,未征得他同意,出版发行侵权作品,引起了一定后果和影响,同样也构成侵权。

两位作者接到法院传票后辩称,受著作权法保护的作品一定要具有独创性。马卉欣的作品里的神话故事已在泌阳流传几千年,他只是将讲述人的讲述整理成了文字,没有付出创造性的脑力劳动,其作品不应该受法律保护。所以,他们的行为并不存在侵犯其著作权的问题。

法院审理后认定,对于民间文学艺术作品发掘、整理和研究的成果,一经发表,就可视为一般文学作品,按一般文学作品保护其著作权。马卉欣长期从事盘古神话的考察和研究,在民間盘古神话传说的基础上,整理出版了《盘古之神》,该书蕴涵了创造性的劳动,体现了其独特语言风格,可按一般文学艺术作品保护其著作权。《盘古神话》部分内容属挖掘、整理的,但也有部分内容直接抄用了《盘古之神》,明显存在剽窃故意,构成侵权。

2008年3月17日,南阳市中级人民法院作出一审判决:被告停止出版、印刷、销售《盘古神话》一书,并在省级报纸上公开向马卉欣赔礼道歉。二作者赔偿马卉欣经济损失5万元,出版社和印刷单位承担连带赔偿责任。

一审判决后,二作者不服,提起上诉。

后经河南省高级人民法院审理,作出终审宣判:二作者停止《盘古神話》一书中的《盘古开天辟地》、《滚磨成亲》等8篇文字内容侵犯《盘古之神》一书相应内容著作权的行为,并在省级报纸上公开赔礼道歉、赔偿马卉欣经济损失8000元。

民间文学艺术是中华文明和民族文化的重要瑰宝。建立民间文艺著作权保护立法是保障与促进民间文艺搜集、登记、整理、传承、利用、弘扬、保护和发展的重要支撑。著作权法第六条规定,民间文学艺术作品的著作权保护办法由国务院另行规定。国家版权局几次发布《民间文学艺术作品著作权保护条例(征求意见稿)》,委托中国文字著作权协会、中南财经政法大学进行民间文学艺术作品著作权保护调研,在内蒙古、江苏、四川、贵州4个省,山西晋城、黑龙江佳木斯、江苏扬州、安徽黄山、江西抚州、山东潍坊、广东潮州、贵州毕节8个市,开展民间文艺著作权保护与促进试点工作,积极参与世界知识产权组织《保护传统文化表现形式条约》等国际版权条约的实质性磋商。

构建具有中国特色的民间文艺著作权保护法律体系,对于中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,维护民间文艺创作者传承者合法权益、合理处理当事人之间的纠纷、促进民间文艺保存和利用、推进世界文化多样性、文化可持续发展和文化安全、发展民间文艺相关版权产业,都具有十分重要的意义。

2021年2月,习近平总书记在贵州毕节市黔西县(现“黔西市”)新仁苗族乡化屋村考察调研时曾为苗绣点赞:“苗绣既是传统的也是时尚的,你们一针一线绣出来,何其精彩!”一定要把苗绣发扬光大,这既是产业也是文化,发展好了能弘扬民族文化、传统文化,同时也能为产业扶贫、为乡村振兴作出贡献。新一代绣娘将传统与时尚相结合,运针走线,利用直播带货等现代传播手段,传承并创新民族传统的技艺和文化;将传统服饰、刺绣、蜡染、银饰、苗绣文创产品等“指尖技艺”通过多元跨界创造性转化,创新性发展,融合创新,转化成了“指尖经济”。

加强民间文艺著作权保护立法,不但能够为保护、传承与弘扬中华民族传统文化、传统知识提供重要支撑和保障,还能带动地方经济和文化发展,助力全面脱贫和乡村振兴,推动我国民间文学艺术走向世界。

五、封面设计与书名,如何界定著作权

版式设计权属于著作权法中的邻接权范畴,是我国著作权法赋予出版者的重要权利之一,受著作权法保护,保护期为10年。封面设计作为版式设计的一部分,如果能体现出设计师个性化构思,传递一定的艺术品位和美感,就构成著作权法意义上的美术作品。那么,设计者就依法享有著作权。

一般来说,公版书的封面设计由出版单位自行设计或委托他人进行设计。因此,公版书的封面设计同样适用上述法律规定。

2018年1月1日起施行的新修改的反不正当竞争法,将原法中受到法律保护的“知名商品的特有名称”,修订为“有一定影响的商品名称”。由此,图书封面设计的版权保护被加上了双保险。也就是说,即使封面设计未构成著作权法意义上的美术作品,不能受到著作权法保护,但是,如果公版书畅销,也可能属于新修订的反不正当竞争法规定的“有一定影响的商品名称、包装、装潢”,权利人可以根据此法保护自己的权益。

公版书的书名是否也受著作权法和反不正当竞争法保护呢?

根据我国著作权法的规定,书名因不具备“作品”的构成要件,从而无法受到著作权法的保护。也就是说,不论作品是否成为公版,即使书名备受读者喜爱,如埃德加·斯诺的《红星照耀中国》(《西行漫记》)、米兰·昆德拉的《生命中不能承受之轻》(《不能承受的生命之轻》)、玛格丽特·米切尔的《飘》(《乱世佳人》)等,首次出版单位不享有书名的著作权,不可以禁止其他出版单位和机构使用。当然,如果想像封面设计那样,从反不正当竞争法中寻求保护,也要充分考虑书名能否被法院认定为“有一定影响的商品名称”。实践证明,这个举证难度很大,在一定程度上还涉及文化传播问题,所以,各地法院对此类诉讼的判决结果不尽相同。

至于有的出版单位想把书名注册成商标,试图用商标法来保护书名的相关权益,这种尝试也是几家欢乐几家愁。一般来说,书名作为通用名称,无法注册成商标。但是,附带设计图案、Logo、书法字体等具有审美特性的书名设计,作为整体是可以申请注册商标的。

第八章 “数字教育著作权”别再忽略了

大学课堂里,一位深受学生们喜爱的老师讲了堂精彩、生动的专业课,你作为台下的学生或旁听者,深受启发,于是掏出手机录制了整个教学过程。回家后,你拿出录制的视频回味一遍后觉得很好,想着让更多的人从中受益,于是,在没有征得老师同意的情况下,自作主张把视频发到朋友圈,对,仅仅是微信朋友圈,那么你也可能涉嫌侵权了。

在此之前,人们对“数字教育著作权”一词感到陌生,但如果有人告诉你上面的案例,你将豁然开朗,不再彷徨。

是的,数字教育著作权就是这一案例中所蕴含的知识产权。

2023年4月18日上午,北京互联网法院发布了《数字教育著作权案件审判情况白皮书》。白皮书显示,自2018年9月建院起至2022年12月,该院共受理数字教育著作权纠纷案件2700余件,起诉主体主要为出版社、教培机构、教师等,诉讼案件具有类型化、批量化特征。

随着新技术不断完善发展,因点读笔、AI早教机器人、有声读物等新技术、新应用引发的新型侵权行为不断涌现。

“扫描点读笔上的二维码进行联网配置后,点读笔上的摄像头可识别出涉案教材并同步读出教材内容。AI早教机器人产品通过内置教材文件定向链接的方式,在线提供涉案教材的在线点读播放服务。”

北京互联网法院负责人指出,此类纠纷案件量将进一步上升,侵权形式多样,且较为隐蔽——通过销售、赠送、配音、在线课堂使用等多种方式使用他人教育产品;依托电商平台、教培平台、短视频平台、二手交易平台、网盘、网站、论坛、聊天工具等在线渠道或与其他主体分工合作,匿名提供、分享原告的教学教材、视频、录音、讲义、课件、答案等。

在本章开头的案例中,课程录制者未经授课教师授权,在线传播录制的授课视频,侵害了授课教师对其口述作品所享有的信息网络传播权,从而界定了课程录制者在线传播授课视频侵权行为的边界。因为,具有独创性的网络授课内容构成口述作品,受到著作权法的保护。而实践中,网课制作涉及授课教师、教育机构和平台等多个主体,在没有对这类口述作品的著作权归属进行约定的情况下,容易出现侵权纠纷。

同时,一连串与数字教育著作权密切相关的案例引起了大家的注意,尤其是关涉数字教育著作权的“冷知识”,更是在网上迅速扩散,引起强烈社会反响。

如教师授课所产生的口述作品,著作权一般归属于教师个人;客观机械录制类数字教育内容可作为录像制品受到保护;分工合作,在线提供他人教育产品的构成共同侵权;员工代表公司未经授权在线传播图书构成侵权;短视频汇集电子书主要内容,不构成合理使用,属于侵权;可依权利人商品单价乘以被告的获客数量,裁量性确定实际损失数额;等等。

该院负责人指出,数字教育领域的著作权侵权行为频发,损害著作权人的合法权利,应当成为网络空间著作权治理的重点。司法机关、行政机关、行业主体、有关平台应协同合作,不仅从源头上减少侵权行为的发生,推动数字教育行业的规范健康发展,而且要强化平台责任,数字教育平台、电商平台应依法履行对入驻主体的资质审核义务,尽到合理注意义务,加强对内容和用户的管理,有效预防侵权行为的发生。

同时,为进一步防范法律风险,北京互联网法院给出了可行性建议——

网课教师或其他课程开发主体,在课件制作、课堂讲授中使用教材、图片、音乐、视频时,要注意取得素材权利人的授权。同时,对于自己开发制作的课程,要注意保留创作、发表的证据,便于日后维权时证明时间、内容等事实。

数字教育机构应通过合同与网课教师明确约定网课过程中形成的口述作品、视听作品和录音录像制品等成果的权利归属,避免日后发生纠纷。

数字教育平台对第三方用户上传的内容要尽到合理的注意义务,在收到权利人通知时要及时删除涉嫌侵权内容。

参加网课学习的用户可能直接或间接参与网课内容创作,要注意平台或教育机构格式合同中关于这部分的权利归属约定。

第九章 版权交易平台的漏洞怎么堵

数字技术的发展,网络新媒体的普及,为作品的创作、使用、传播提供了更加快捷和便利的方式与模式,各种数字期刊、数字报、电子书、有声读物、图片、音乐、视频、音频、在线教育等聚合类版权交易平台、电子商务平台应运而生。