一、引言

《中小学音乐教育》由浙江省文学艺术界联合会主管,浙江省音乐家协会主办,是国内外公开发行、最早针对中小学音乐教育的学术性期刊。刊物正式发行于1983年7月,由周大风先生创刊。期刊旨在为从事普通中小学音乐教育相关研究的学者和教育工作者提供一个相互交流和分享成果的平台,从而促进普通音乐教育的理论研究与教学实践的紧密结合,推动中小学音乐教育教学研究的发展。

《中小学音乐教育》创刊至今已有40周年,出版文献量达8400余篇。该期刊主要涵盖了音乐教学理论、音乐教育实践、音乐教学方法、音乐教学资源等方面的内容。该期刊的读者主要是中小学音乐教师、音乐教育研究者以及对中小学音乐教育有兴趣的人士等。其作为普通音乐教育领域的传播媒介,对于推动中小学音乐教育新思想、新政策、新观念的发展起到了重要的作用,且具有广泛的影响力。

本文旨在通过对《中小学音乐教育》近十年(2013—2023)期刊内容的概述、分析和总结,让读者充分了解近十年期刊的重点刊登和发展趋势,阐述十年来办刊的创新发展和重要特征,同时为期刊的下一步发展提供参考和建议。

二、近十年《中小学音乐教育》期刊内容概述

(一)基于近十年期刊内容的可视化分析

《中小学音乐教育》秉承“面向全国音乐教师、服务音乐教学课堂”的宗旨及“与时俱进,积极创新”的编辑理念,设置有多个栏目,内容丰富多样。考虑到2023年期刊尚未完全出版,本文的分析仅限于2013年至2022年的期刊内容和2023年前四期。同时为更加清晰地了解期刊的结构和内容概况,本文通过可视化分析的方式,对《中小学音乐教育》近十年期刊的文献进行整理和分析。

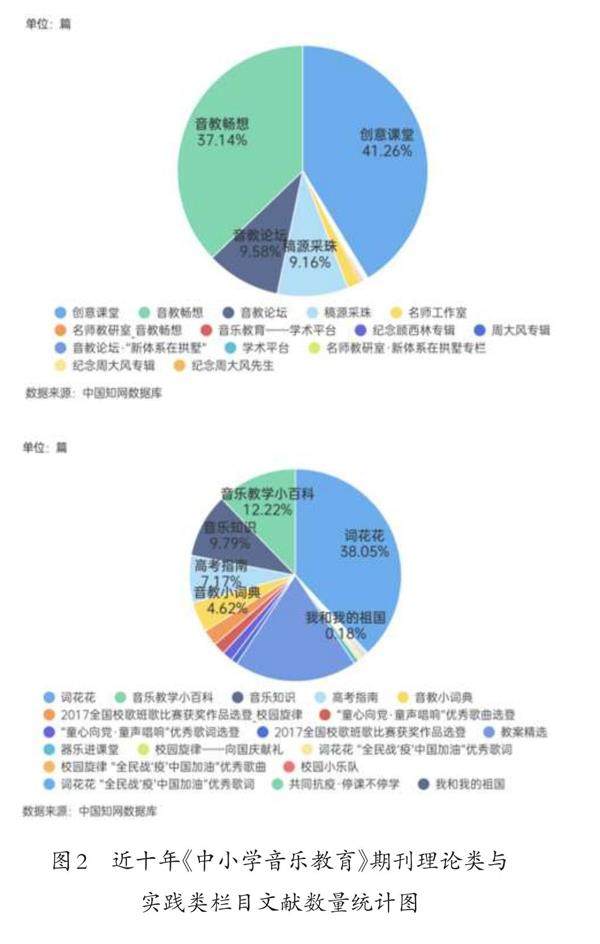

其一,基于本期刊的学术性质以及本文的研究重点,故选取出现频次较高、具有专业性和指导意义、能够代表学术研究成果的栏目作为研究对象。理论类选取了“音教畅想”“音教论坛”“稿源采珠”“创意课堂”和“名师工作室”栏目,实践类则选取了“教案精选”栏目。由此根据图1统计数据所示,在期刊各栏目中,占比最高的学术性文献栏目依次分别为“创意课堂”“音教畅想”和“教案精选”,涵盖了理论与实践两大领域。

根据理论和实践类分类文献统计(即图2)所示,“创意课堂”栏目和“音教畅想”栏目在14个理论类栏目出现的频率分别占比41.26%和37.14%。“创意课堂”栏目与其他理论类栏目有所不同,其注重实操性,通过展现教学过程,并对其进行研究分析,实现将教学理念与实践相结合,同时通过介绍普通音乐教育的前沿关注点,让读者了解到音乐教育的最新资讯。“音教畅想”栏目则以实际具体课例为基础,对教学方法策略等进行分析,总结中小学音乐教育的理念与思想,注重实践性和分享性。同时,在19个实践类栏目中占比最高的是“词花花”和“教案精选”两个栏目,它们则为实际教学提供音乐知识、具体教学方法、音乐教学资源、教学案例等实操性内容,具有很高的使用价值和借鉴意义。

综上,近十年的《中小学音乐教育》杂志在坚持自身定位与宗旨的情况下,合理配置期刊内容,不断推进理论与实践的紧密融合,特别注重和强化教育教学实践,为广大中小学音乐教师提供优质的专业内容与实用的教学指导。

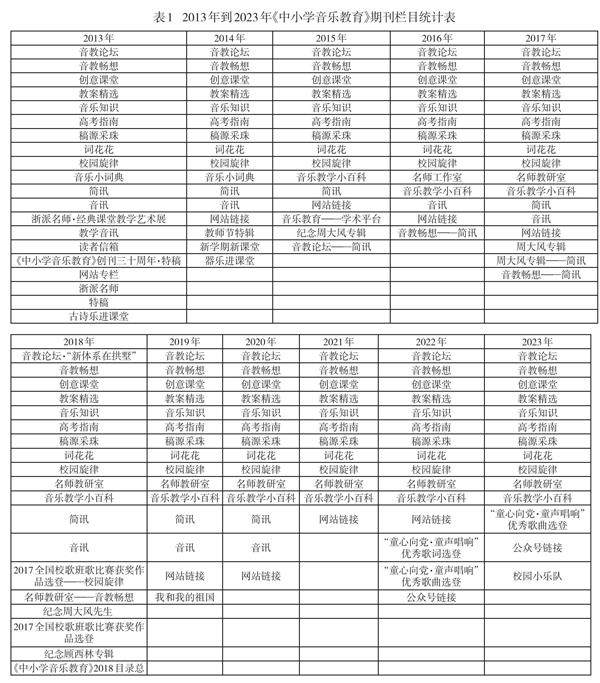

其二,从表1栏目的统计数据看,《中小学音乐教育》期刊近十年以来共出现过48个栏目,近五年共有26个栏目,近三年有18个栏目,近一年有13个栏目,现大约有12个常驻栏目。伴随时代的发展,期刊更名了一些栏目,增加了一些栏目,或取消了一些栏目。如2015年,“音乐小词典”更名为“音乐教学小百科”,2021年又将其改名为“音教小百科”,栏目的更名是针对音乐教师在教学实践研究的时代演进而调整,让读者更加直观地明确栏目内容,给予其便利。2023年《中小学音乐教育》期刊新增设的“校园小乐队”栏目,是在遵循2022年《义务教育艺术课程标准》提出的“创设多样的表演和展示平台。让学生除在课堂上表演独奏或与他人合奏外,还可以在课外艺术活动及其他活动中进行表演。”[1]的要求上,依据普通中小学音乐教学实情而做出的栏目增加,此举极大地丰富了教师和学生的资源。同时自2020年第7期开始,《中小学音乐教育》期刊把“音讯”栏目和“简讯”两个栏目的内容,即有关普通音乐教育活动、比赛等资讯,重新调整至“创意课堂”栏目之中或发布在“公众号资讯”栏目,在视觉和阅读上更加的精简和便利。

近十年《中小学音乐教育》栏目的调整体现了对读者需求和关注点的科学策划,同时密切关注关于普通中小学音乐教育的相关纲领性文件等,这些变化都意味着期刊更加聚焦、稳定和成熟。通过对栏目进行精简,期刊减少了冗余信息,简化视觉和阅读界面,大大提升了期刊的清晰度和可读性;同时更加聚焦重点栏目,更专注于相关栏目的学术探索和教学研究。

(二)近十年期刊重点研究内容描述

《中小学音乐教育》对中国传统音乐在普通中小学音乐教育中的地位和作用进行了深入的探索。王璇(2010)提出中小学音乐教育要在分析音乐作品时的渗透和学生多角度理解音乐作品内涵的同时,自觉地传承和保护我国的优秀传统文化[2]。因此,如何在音乐教学中渗透和传承中国优秀的传统文化,提高学生的民族意识,更深入地了解中国传统文化的博大精深和精髓,成为了一个重要的教学课题。胡沈颖(2019)的研究则强调了音乐教学不仅仅是理解作品和传授技巧,而且通过生动的音乐形象,进行审美教育的同时,寓传统文化渗透于美育之中。学生在领悟中国传统文化的绚丽之美的过程中,自觉地加入到保护我国非物质文化遗产的行列中来[3]。这些文章内容为我们提供了深入理解中国传统音乐,以及如何更好地在音乐教育中传承和保护中国优秀的传统文化的新视角和新方法。这些研究的结论对于推动普通音樂教育的发展,以及培养学生的文化认同感和保护非物质文化遗产的意识有着重要的实践指导意义。

期刊对“学科融合”也给予了高度重视。这其中既包括音乐与科技的交融,如数字音乐、电子音乐等新兴音乐形式的研究,也包括音乐与历史、音乐与社会等方面的交融,如音乐在历史变迁中的作用、音乐对社会情感的引导等内容的讨论。在《义务教育艺术课程标准(2022年版)》的背景下,成陆萍指出音乐教学越来越注重与其他学科的融合[4]。该研究强调了音乐教学与其他学科融合的重要性,认为这有助于提升学生的学习兴趣,理解不同学科之间的联系,从而提升学生的音乐学科核心素养和综合素质。此外,期刊也刊登传统音乐与现代音乐的交融的文章,如闫静(2022)在其研究中强调,实施学科融合是当前课改的基本走向[5]。