肖邦的钢琴叙事曲是浪漫派诗人的叙事诗、波兰民间的“杜马”和欧洲专业创作中声乐叙事曲的创造性发展,他的《第一叙事曲》虽无标题,但其叙事性、戏剧性和抒情性程度已接近标题音乐范畴。本文主要围绕《第一叙事曲》中的显性结构、声音模态及隐性模式,借助“音乐叙事”理论,通过分析肖邦《第一叙事曲》的音乐语言、音乐叙事逻辑与方式,以及比谱面与音响更深层的隐含义,以解读该音乐作品所体现的纯音乐叙事。

值得说明的是,笔者的出发点并非想取代和异化已有的相关概念和方法,而是不同于传统的作品分析中侧重于形式的分析,从叙事角度出发,探讨纯音乐叙事的可能性和路径方法。在写作之前我思考有三:音乐能否叙事?音乐能否呈现一种没有故事的纯粹叙述?最后,音乐如何叙事?

一、结构叙事:框架与逻辑

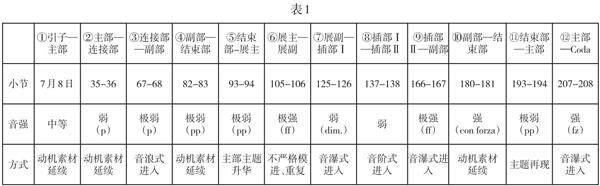

(一)曲式

结构主义理论家查特曼称:“以叙事作品从逻辑上说不可能没有情节。”[1]情节是故事结构中的主干和诸多要素的支撑点,音乐中的情节划分主要交由曲式功能去完成。奏鸣曲式是与叙事功能最为契合的曲式结构,莫斯在《古典器乐作品与叙事》一文中这样提到奏鸣曲式对音乐叙事的作用:

“在许多人看来,奏鸣曲曲式就像是一个故事,因为它的结束部分要将紧张和不平衡解决掉。最后部分的主要篇幅是重复头几个部分的材料,就其效果而言,它颇类于文学作品中的结尾。”[2]

《第一叙事曲》的奏鸣曲式至少有两处结构亮点:倒装再现和混合中部的设计。若再现部按照先再现主部的方式进行,整个作品的结构俨然变成“主副—主副—主副”的形式,难免由于过多的材料重复使作品在听感上太显“情理之中”的乏味,所以,此处副部提前有效改善了之前因主副部派生关系形成的过于单调的局面。

对混合中部的观照过程能感受到莱蒂分析法的思路,整个中部是最开始的主题动机展衍的结果,和呈示部一样没有鲜明的材料对比,取而代之的是性格气质上的差异。要以一个同样或相似的主题发展出四个段落以上的混合中部是很难实现的,但肖邦借助主题升华的手法自然地完成了对该部分音响的组织。插部Ⅰ在听感上是即兴幻想式的,憧憬的情绪只持续了12小节,音乐中逐渐显露出谐谑曲与圆舞曲的特征。插部Ⅱ随即登场,以四小节为单位的方整乐句有序地循环着,如此循环反复的叙事方式不仅体现出快速舞曲的气质,也能充分定位与强调关键情节与事件,加深其叙事意义。

(二)主题

作品连贯而富有叙事的线索感,除了归功于每个段落之间作曲家设置的音响弱化而乐音连续之外,与主题材料的运用、主副部之间的派生性有着不容忽视的关联。

叙事者将奠定了基调的主部主题音调编织在各个支线当中,暗自形成一条统一而富于变化的线索。按照钱仁康先生的观点,该作品的第一主题在听感上包含三种因素:叹息般的音调、圆舞曲的音调、拨弦乐器般余音袅袅的音调。这些感觉的判断与反馈能一定程度上说明第一主题为何如此如泣如诉、动人心弦:悲伤的音调与舞曲旋律看似不相容,但却能从中衍生出无奈与戏谑,使旋律展现出奇异的张力;左手的伴奏更是如同拨弦的回响,袅袅余音架构出该音调短暂叙事中的时空结构,仿佛乐音从空间的遥远处传来,抑或是从久远的时间中开始讲述,叙事行为逐步呈现。与主部主题在性格上有所不同,副部主题倾向于表露一種抒情的音响态势,悲情被搁置了,或说变成那抒情安静中的一股沉默的力量,暗中积蓄转为悲愤的动力。

(三)模进

莫斯认为,模进手法如同叙事情节的展开。《第一叙事曲》中数量可观的模进现象,基本是肖邦运用舞曲因素决定的,虽然这在肖邦的主题建构中并不多见。尤其在副部,维持抒情、温和的性格、扩充乐节与段落篇幅、丰满音响效果、推进叙事情节与情绪,都一定程度上归功于模进手法的选用。不仅如此,在不同性格的副部变形中,模进都对富于舞曲因素的副部主题起到了关键作用。

如展开副部,其英雄气概、波澜壮阔的气质即由模进手法和织体、音强联袂,步步推进:极具辨识度的顿挫感不断唤回听者在故事开头的记忆,形成一种插叙的手法。先前的情绪与音乐事件通过叙事手法在记忆中被唤回,不断叠化。那是抽象空间中的从前,而听者与听者在叙事中被传达到的所有理解却在时间中一往无前。基于这样的事实,音乐叙事与文学叙事的差异也已明了,没有时态、没有主谓也能成全一种叙事魅力。

二、音响叙事:形态与依据

(一)音高叙事

探寻纯音乐叙事的路径总会进入听者层面对音响叙事的理解和阐释,这要通过对声音模态的接收和解读来实现,其中最基本的便是音高叙事、音长叙事、音强叙事和音色叙事。

音程关系和乐音走向在该作品的音高叙事中最为关键。无文本的条件下,以音程关系构成的特征音调往往能奠定作品的情感基调,本作品中,下行四度又上行三度的叹息音调与下行小二度最为显著,它们塑造和展现着充满疑惑和悲伤的忧郁气质,往往前后串联出现。

乐音走向和选择的音区有着密切关联。若想促成一种高涨的情绪,作曲家往往会设计出由低向高的乐音组织形式,我将其称为“音阶式”行进;若想形成一种倾泻的态势,必然需要从高到低的乐音组织形式,我将定义为“音瀑式”行进;更甚者,将音阶与音瀑相合并形成一次以上的来回,或激烈、或绵长,形成“音浪式”行进。