一、《天河》概述

二胡与乐队《天河》创作于2021年底,是青年作曲家史佳豪受沈阳音乐学院民族器乐系主任、国家一级演奏员魏国教授与中国广播电影交响乐团(中国电影乐团)委约,与魏国教授共同为2022年2月11日中国国家大剧院“新春演出季”《“花样年华”中国电影乐团交响音乐会》创作的一部蕴涵蒙古音乐元素的当代作品。《天河》是本场音乐会唯一的首演作品,其由魏国教授二胡独奏,国家一级指挥、指挥家范焘执棒,中国广播电影交响乐团协奏。

《天河》并非魏国教授与作曲家史佳豪的第一次合作,于中央电视臺播出的二胡与室内乐《凤求凰》《国家的孩子》、于中国国家大剧院上演的二胡与乐队《远方》,以及沈阳音乐学院大型民族管弦乐组曲《百年卓越》等均是两位艺术家曾合作的蕴含民族音乐元素的作品。

曲名“天河”不仅指牛郎织女所跨越的浩瀚银河,同时也表达作曲家对我国内蒙地区一望无际草原的敬仰与对祖国大好山河的热爱。因此在《天河》中,不仅有表达爱情的深情细腻,也蕴含了作曲家的爱国情感以及内心对远大理想的寄托,磅礴大气,振奋激昂。

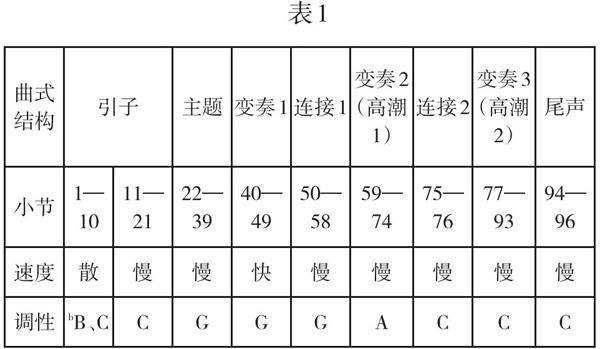

《天河》由八个部分组成:引子、主题、变奏1、连接1、变奏2、连接2、变奏3以及尾声。音乐一气呵成,段落衔接顺畅自然,主题旋律优美动听。作曲家将音乐的旋律、节奏以及速度等方面处理得恰到好处,旋律的多样化处理使听众对该乐曲的主题印象深刻(见表1)。

二、《天河》的音乐意象

引子第一部分(1—10小节)的节拍为散板,首先由二胡独奏表现出蒙古草原辽阔悠远的意象。二胡在第2小节5、6拍“F”音的演奏上加入了取材于蒙古音乐的“长调波折音”效果,使乐曲听起来更加婉转悠扬。二胡在第5小节第1拍的“C”音前加入了两个倚音“F”音与“D”音,仿佛是在天河上跳跃的点点星光。随后在第8小节加入了和声较为浓密的弦乐队(见谱例1),弦乐队演奏由两个纯五度C音与G音、bB音与F音交错组合而成的非三度叠置和弦,弦乐队此处较弱的力度衬托了二胡的倚音奏法并渲染了草原静谧的氛围。

引子第二部分(11—21小节)的节拍为慢板,随着乐队的逐步加入将引子推到一个较为浓密的情景,其与之前引子的第一部分形成对比,而来表达作曲家内心“天河”的广阔。随后乐队使用较为浓密的和声与充满复调思维的织体与二胡呼应,引子的最后由自由渐慢的二胡独奏结束,其宛如天边的点点星光,闪烁着向“天河”飘去。

主题部分作曲家运用了“时钟技巧”[1]创作方式设计了一组流动织体作为新材料,增加了乐曲的推动感并烘托了二胡独奏的音响效果。流动织体贯穿整个主题,不断进行着变化与发展。钢琴的上方声部与竖琴流动织体一致,其两个织体的重叠使得声部更具层次性,同时也增加了流动织体在乐队中的音量与空间感。长笛、双簧管与单簧管组合而成的交叉式流动织体为竖琴流动织体的变形。该流动织体的运用,在听感上仿佛在表达“天河”源源不断流淌的形象。

在变奏1第40小节中,作曲家创作了一个波浪式的织体(见谱例2),该织体由快速的波浪式六连音组成,在乐谱的视觉效果上恰似是在描绘连接“天河”的鹊桥,本文中称为“桥梁”织体。