不論何时,提到湖南人或湖南精神,一定与“辣”脱不开关系。民间常言,“不辣不成宴,无湘不成军”。在悠久的历史长河中,湖南人总展现着他们如辣椒一般倔强、刚烈、热情似火又爱憎分明的性格魅力。湖南民歌受之影响,逐渐形成了泼辣肆意的艺术特色,感情刁蛮热烈,极具浪漫主义色彩。

一、湘楚南蛮:湖南的“辣”文化背景

(一)气候恶劣,多山少田

湖南境内丘陵、山地遍布,多山少田。南岭山脉横亘在湖南和两广边界,冷空气南下受阻形成冷空气垫,导致湖南冬季严寒;夏季盛行偏南风,焚风效应使湖南异常炎热。冬寒夏暑,气候多变,骤冷骤热,时晴时雨,造成体感不适度较高,恶劣的自然条件造就了湖南人民不屈的奋斗精神。

(二)饮食喜辣,无辣不欢

湘人常说,“无辣不成宴”,一语道破湘菜精华。辣椒原产于南美洲,明末传入中国后,逐渐成为湖南人餐桌常客。原因之一是湖南气候湿润,辣椒可祛湿御寒、增进食欲。且湖南光照、雨量条件适宜种植辣椒,收成较快,早年湖南人民贫困,食盐短缺,辣椒常代替食盐作为调味首选,逐渐形成嗜辣风俗。第二,湖南人自古便是“重口味”,花椒、姜、蒜都曾是湖南人的心头好。《楚辞·招魂》记载“大苦醎酸,辛甘行些”[1],楚地强调饮食调制五味皆重,对能增进食欲之物来者不拒。因此,可以将湖南嗜辣理解为当地人民自愿选择的结果,注定了辣椒会长期存在于湖南,成就“无辣不欢”的饮食文化。

(三)战火纷飞,民风刚劲

湖南自古为南北兵家首征之地。战国初期,楚越对峙,临湘(今湖南长沙)作为楚国东南边陲要塞与军事重镇,多次遭受入侵,战火纷飞。南宋初期,湖南境内屡遭兵火,1130年,金兵攻陷潭州(今湖南长沙),屠城而去,此后溃兵、土匪武装涌入潭州烧杀抢掠,致使城内“官府廨舍、仓库、营房率皆无有,城壁摧毁,楼橹一空”[2]。1276年,湖南安抚使李芾守潭州抗元,城破后举家殉国者不可胜数。元末明初,统治阶层腐朽,天灾不断,民不聊生。1643年,明末农民战争期间,长沙城几经易手。1852年,太平军领袖洪秀全等率军攻打长沙。数不尽的社会动荡带来滔天战火,这恰恰培养了湖南人民不屈不挠的抗争精神以及刚劲率直、强悍好斗的民风特色。与之相关的最早文字记载是《史记》,司马迁称南楚地区“其俗剽轻,易发怒”[3],《隋书·地理志》记载“其人率多劲悍决烈”[4],其后《隆庆岳州府志》记载其人“人性悍直”[5],《同治醴陵县志》称其人“颇尚气、轻生、喜斗、好讼”[6],《同治龙山县志》称其人“任侠尚气,一语投合倾身与交”[7],诸如此类的记载在各时期湖南各州县地方志中数不胜数。正如俗话所说“吃得苦、耐得烦、霸得蛮”,湖南人热情率直、刚劲勇猛,处处体现着辣椒一般的神采气魄。

二、湖南民歌:“辣”文化滋养的口头创作

(一) 湘楚巫风,源远流长

湖南民歌之“辣”来源于浪漫奔放的楚巫文化。巫风起源于远古,早期人类将无法解释之事概括为存在另一个超自然世界,即信奉鬼神巫术,反映远古劳动人民的精神诉求与文化传统。殷商时代,中原地区亦盛行巫风,直至西周立国,儒家学说逐渐兴起致使巫风在北方国土节节败退,渐衰而至绝迹,但在较偏远的荆楚地区巫风仍然盛行,湘、沅地区尤甚。春秋战国时期,今湖南省地域范围纳入楚国版图。《史记·楚世家》中记载楚国国君熊渠道:“我蛮夷也,不与中国之号谥”[8],那时人们判断蛮夷以是否遵守周天子定下的《周礼》为标准。《楚辞·九歌》共十一篇,除《国殇》外均有描绘楚国祭祀神灵之景,祭祀时必有歌乐鼓舞以娱神。《尚书· 伊训》记载“敢有恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风”[9],《汉书·地理志》记载楚地“信巫鬼,重淫祀”[10],可见湖南自古巫风盛行,深受楚巫文化之影响,因较少被世俗礼教束缚,崇尚无拘无束,感情刁蛮热烈,想象丰富奇异。由此可见,湘楚文化中泼辣肆意的内在性格古而有之,并逐渐在历史长河的洗礼中不断沉淀,成为与中原文化“含蓄内敛”之美迥异的民族特色。

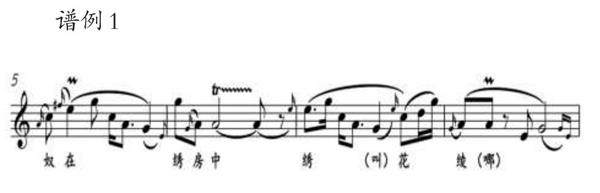

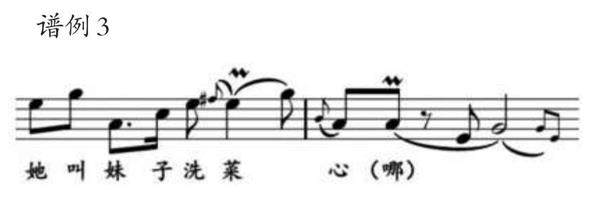

(二) 种类丰富,直抒胸臆

湖南民歌种类丰富多彩,按体裁划分,有山歌、小调、劳动号子、渔歌等,其中小调影响最为深远。湖南小调广泛流行于集市城镇,经过职业艺人加工后更具艺术特色,也因此广为流传,如生活小调《洗菜心》、灯调《十月怀胎》等。