在湖南省西北部,在武陵山区腹地的森林植被掩映下,藏着许多风景秀丽的小村落,花垣县十八洞村便是其中之一。然而,由于山大谷深、交通闭塞,生活在这里的人曾长期处于贫困之中。2013年11月3日,习近平总书记带着对贫困群众的牵挂,来到十八洞村考察,首次提出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”十六字方针。殷殷嘱托催人奋进,土生土长的苗家汉子施金通在“精准扶贫”理念指引下,挑起了带领村民脱贫致富的大梁。

10年过去了,十八洞村发展得怎样了? 2023年11月5日,《环球人物》记者在前往十八洞村的路上看到:青山半腰云雾缭绕,通达的公路上驶过一辆接一辆满载游人的大巴车,古老的寨子里穿着民族服饰的村民在家门口支起一个个小摊,向游客推荐自家刚摘的猕猴桃和刚熏好的腊肉。一幅幅图景都无声地述说着“变化”二字——如今的十八洞村再也不是“三沟两岔穷旮旯”了。

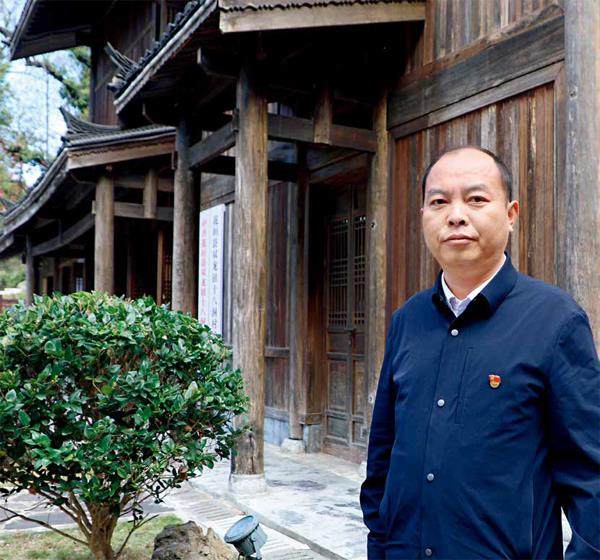

对于十八洞村的党支部书记、村委会主任施金通而言,他的身上也有一些“变化”发生。其中最直观的,是《环球人物》记者看到的,施金通头顶上明显不多的发量。对于这个事实,施金通抚了抚额头笑着说:“我以前头发挺多的,现在都快掉完了。”而比起发量,更为重要的变化是,他用十几年的实际行动,使村民们完成了对他从“不服气”到“信任”的态度转变。

曾经“穷得让人心痛”

10年前的十八洞村,是什么样子呢?在十八洞村入口處刚修建起来的精准扶贫主题陈列馆里,对于这个问题,记者很快就有了答案。

陈列馆的墙上挂着许多老照片。这些照片中,破败的木质房屋像打了许多补丁的旧衣服,屋里因没有足够的照明而显得灰暗压抑,村民脚上穿着的是破了洞的鞋,脚下走的是蜿蜒泥泞的土路。那时,村里流传着一首山歌:“三沟两岔穷旮旯,红薯洋芋苞谷粑,要想吃顿大米饭,除非生病有娃娃。”用施金通的话说,当时的十八洞村“是一个穷得让人心痛的地方”。

以前的十八洞村为什么如此贫穷?

这个问题的答案要从地理位置说起,十八洞村地处湘黔渝交界处的湘西花垣县双龙镇。来到这里时,记者第一眼看到的是四周连绵的群山。初看时觉得新鲜、壮美,再仔细想想才意识到,对于世代在这里居住的村民而言,层峦叠嶂的山脉也意味着:耕地匮乏、交通不便。

当地人谈起这片他们世代居住的土地时,经常说起一句话:“地无三尺平,多是斗笠丘。”一组数据可以直观地理解这句话的含义,十八洞村平均海拔700米,最低海拔435米,属高山喀斯特地貌。2020年的数据显示,这里生活着239户共946口人,耕地面积817亩,全村人均耕地仅有0.83亩。田土稀少,是村民祖祖辈辈都面临的困境。

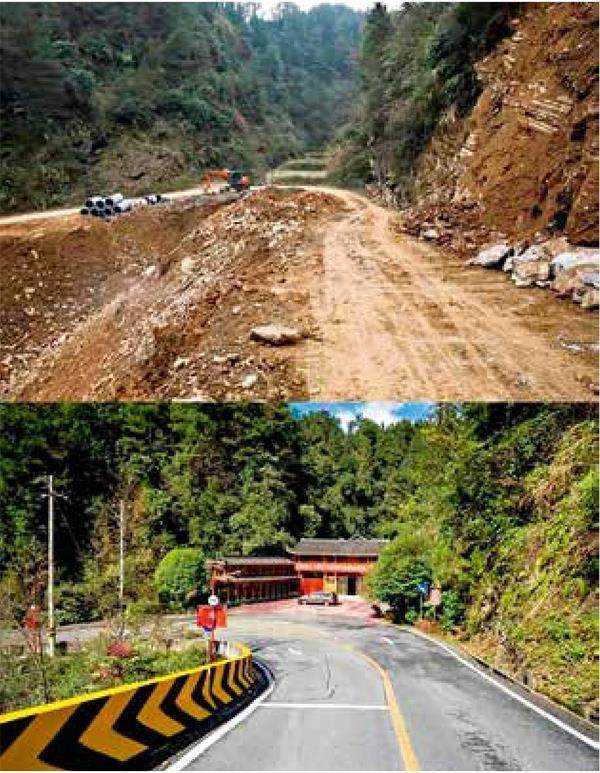

交通更是个难题。蜿蜒险峻的山路连接十八洞村的各个寨子,雨季时如逢泥石流,还会有石块堆积在路面,进出村子十分不便。早在2005年,施金通和村“两委”班子成员就曾尝试修村里的那条泥巴路。然而,资金不足是摆在他面前最严峻的难题。施金通向《环球人物》记者回忆,在最难的时候,他们先后用卖自家口粮的钱买来了锤子、锄头等工具。“能上的人都上了,有的还是背着孙子、孙女来的,300多人用锄头扩开山路,有些路段需要用炸药炸开山体,石块就像雨一样落下来。”在村民们的共同努力下,这条路算是修成了,但只有3.5米宽。

路修好了,交通是便利了些,但也给一些乱砍滥伐的人运输林木提供了方便。乱砍滥伐的深层次原因是什么?答案还是“贫穷”。

一直以来,十八洞村的老百姓“靠山吃山”,产业结构单一,集体经济空白,村民收入以外出务工为主,群众生活长期徘徊在贫困线以下。那时的广大村民还意识不到环境的重要性,他们的认知仅限于,砍伐一棵树能卖到30多元钱。

正是为了赚钱,一些村民选择铤而走险砍树去卖,更多的人则选择外出打工,曾经的施金通也是其中之一。从小生长在贫穷山村里的他和寨子里许多年轻人一样,挖过煤、挑过沙子、敲过水泥砖。“我挑沙子的时候,从早上7点干到傍晚6点,中午休息半个小时吃饭,一天的工资是10块钱。”施金通说。

施金通明白十八洞村老百姓心中的苦源自“钱袋子不鼓”。这之后很长一段时间,“如何提高村民收入”成了施金通一直在心里盘算的问题。

其实,作为土生土长的苗家小伙,施金通的心中一直藏着对家乡的期待。早在2005年,当选为村主任的施金通还不满26岁。那个时候他就在想:“我们这里有山有水有森林,风景秀丽,气候宜居。总有一天,这个贫穷落后的小山村会找到一条发展的出路。”

如今的十八洞村辖梨子、竹子、飞虫、当戎4个自然寨,但在施金通当选村主任时,还没有“十八洞村”这个名字,那时梨子寨、竹子寨为竹子村,飞虫寨、当戎寨为飞虫村。两个村子合并时选取村名的过程并不顺利。